竜頭蛇尾(りゅうとうだび)は、日本語の四字熟語の中でも特に印象的で、日常生活やビジネスシーン、さらには文学的な表現でも頻繁に用いられる言葉です。

この表現は、物事の始まりと終わりのバランス、そして最後までやり遂げる姿勢の重要性を強く示唆しています。

この記事では、竜頭蛇尾の意味や特徴、歴史的背景や由来、具体的な使い方を丁寧に解説します。

さらに、他の四字熟語との比較や、適切な対義語・言い換え表現も詳しく紹介することで、読者の語彙力と表現力を一層深めることを目指します。

竜頭蛇尾の基本理解

竜頭蛇尾とは?その意味と特徴

竜頭蛇尾は「始めは勢いが盛んだが、終わりが振るわないこと」を意味します。

例えば、新しい企画やプロジェクトを立ち上げる際に、最初は大きな注目を集め、期待を背負いながら進められたものの、最後には計画倒れになったり、成果が伴わずに失敗してしまう場合などに用いられます。

スポーツチームの試合や、受験勉強、長期的な学習計画、趣味の継続など、幅広い場面で使われる言葉です。

竜頭蛇尾という熟語は、継続的な努力と最後まで集中する姿勢の大切さを教えてくれる警鐘でもあります。

なぜ「竜頭蛇尾」と呼ばれるのか

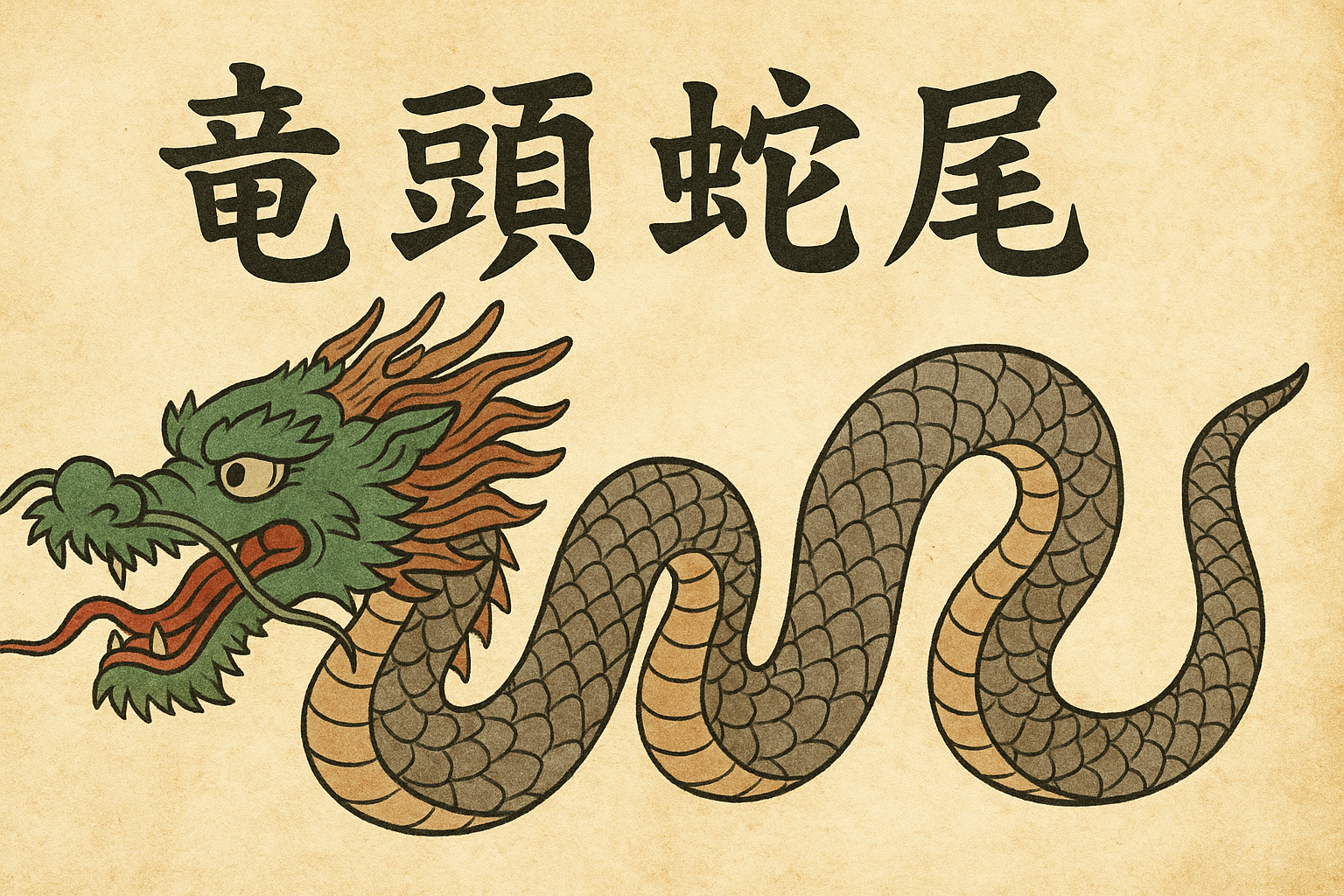

竜(龍)の頭は、古代中国や日本で神聖で力強い存在として描かれ、迫力と威厳を象徴しています。

一方で、蛇の尾は細く弱々しく、頼りないものとして表現されることが多いです。

この強烈な対比が、冒頭の盛大な勢いと終盤の失速をわかりやすく示しています。

古代の人々は、目に浮かぶようなイメージで事物を説明することを重視しており、竜頭蛇尾という表現には、そうした視覚的比喩の伝統が反映されています。

他の四字熟語との比較

「竜頭蛇尾」に近い意味を持つ熟語として、「羊頭狗肉」(ようとうくにく:立派な看板を掲げながら、中身が伴わないこと)や「大山鳴動して鼠一匹」(たいざんめいどうしてねずみいっぴき:大きく騒いだ結果がごく小さいこと)があります。

これらはいずれも、期待と結果のギャップを強調する表現です。

また、逆に始まりは地味でも最後に成果を出す「大器晩成」や「漸入佳境」(ぜんにゅうかきょう:物事がだんだん面白くなっていくさま)などの熟語と対比することで、文章や会話の表現の幅を広げることができます。

竜頭蛇尾の由来と歴史

竜頭蛇尾の由来を簡単に解説

竜頭蛇尾は、中国の故事成語に由来しています。唐代の文献や詩文に登場し、もともとは詩や文章が華やかに始まるものの、後半になると精彩を欠く状態を指す表現でした。

文章を評価する際の比喩から、さまざまな分野に転用され、やがて日本へも伝わり、一般的に使われるようになりました。

原文に見る竜頭蛇尾の成り立ち

『北夢瑣言』や他の中国古典では、竜頭蛇尾という表現が詩文の評価に使われていたことが記されています。

詩の冒頭は美しく力強いが、終わりが弱々しく締まらないものを批評する際に用いられたのです。

平安時代以降、日本の文人や学者たちもこの表現を採用し、和歌や物語、随筆などの文学作品に取り入れました。

さらに、戦国時代から江戸時代にかけて、武士の行動や政治的計画を批判する際にも使われるなど、実生活の文脈でも頻出するようになりました。

ことわざとしての竜頭蛇尾

日本でも古くからことわざとして受け継がれ、特に教育や仕事の場面で「最後まで気を抜かず取り組むべき」という教訓として広く使われています。

学業では、新学期の最初だけやる気を出しても、学期末には成績が低下する例を戒めるために用いられます。

スポーツや部活動でも、初めの勢いだけでは勝てないことを示す警句として引用されることがあり、勤勉さと継続の価値を重んじる日本の文化と深く結びついています。

竜頭蛇尾の使い方

日常生活での具体的な使い方

・プロジェクトの進行:計画段階では大きな期待を集めたが、途中で熱意が失われ、最終的に未完成で終わってしまった場合。

・趣味や学習:新しい語学学習やダイエットを意気込んで始めたが、数週間で飽きてやめてしまう時。

・人間関係:最初は頻繁に交流していたのに、次第に連絡が途絶えてしまう関係を指すこともあります。

・イベント企画:最初の宣伝や準備は盛大だったが、当日やその後の展開が思わしくない時にも使われます。

短文で表現する竜頭蛇尾

「彼の新年の決意は、毎年竜頭蛇尾に終わる。」

「このプロジェクトが竜頭蛇尾にならないよう、最後まで全員で集中しよう。」

「彼女の熱心な取り組みが途中で竜頭蛇尾になったのは残念だ。」

「大々的に宣伝したイベントも、竜頭蛇尾で来場者は少なかった。」

例文を通して理解する

新商品の開発は竜頭蛇尾に終わり、最終的には市場投入を断念した。

ダイエットを始めたものの、竜頭蛇尾でリバウンドしてしまった。

大規模なイベントだったが、準備不足で竜頭蛇尾の結果となった。

彼のブログ活動は竜頭蛇尾で、最初の数回以降更新が止まってしまった。

初期の勢いを維持できず、チームの努力が竜頭蛇尾になることを防ぐ必要がある。

試験勉強を竜頭蛇尾に終わらせないよう、毎日の習慣を工夫するべきだ。

新しい趣味を始めるときは、竜頭蛇尾にならないよう継続のコツを考えることが大切だ。

竜頭蛇尾の対義語と言い換え

「尻すぼみ」との関係

「尻すぼみ」は、竜頭蛇尾とほぼ同義で、終盤に向かって勢いが弱まる状況を表します。

ただし、尻すぼみはより口語的で柔らかいニュアンスを持ち、日常会話で使いやすい表現です。

一方、竜頭蛇尾はやや格調高い響きを持ち、文章表現や正式な場面で用いると効果的です。

例えば、友人同士の会話では「尻すぼみ」の方が自然ですが、ビジネスプレゼンテーションや論文など、少し格式のある場では「竜頭蛇尾」を使うと引き締まった印象を与えます。

竜頭蛇尾の対義語一覧

・有終の美(ゆうしゅうのび):最後までやり遂げ、立派な結末を迎えること。物事を計画通りに完遂し、結果も優れたものにする際の理想的な表現です。

・始終一貫(ししゅういっかん):最初から最後まで態度や考えを変えず、一貫性を保つこと。継続的な努力や安定した姿勢を強調する場面に適しています。

・大器晩成(たいきばんせい):始まりは遅くても、後に大成すること。初期の遅れや小さな失敗を気にせず、長期的な成功を目指す人を励ます際に使われます。

・漸入佳境(ぜんにゅうかきょう):進むにつれて次第に面白くなること。初めは地味でも、後から盛り上がってくる状況を褒める際に使います。

言い換え表現を使った例

「企画を有終の美で締めくくろう。」は、最後まできちんと仕上げたいという強い意志を表します。

「始終一貫した努力で、竜頭蛇尾を避ける。」は、途中で気を抜かず一貫した行動を取る大切さを伝えます。

「大器晩成の精神で、途中の小さな失敗に惑わされず進もう。」は、短期的な成果にとらわれず長期的な成長を意識する姿勢を表します。

「漸入佳境を目指して、少しずつ改善を積み重ねよう。」は、途中で成長していくプロセスを楽しむことを促す言い回しです。

さらに、カジュアルな場面では「最後まで気を抜かず仕上げる」「完璧なフィナーレを飾る」などの言い換えも可能です。これらを適切に使い分けることで、文章や会話に奥行きが生まれます。

まとめ

竜頭蛇尾は、中国の故事成語に由来し、日本でも広く親しまれている四字熟語です。

最初の勢いを維持し、最後まで物事をやり遂げることの大切さを示す教訓として、教育、仕事、趣味などさまざまな場面で使われています。

似た意味を持つ他の四字熟語や、反対の意味を持つ有終の美・始終一貫・大器晩成・漸入佳境といった言葉と併せて理解し、適切な場面で使い分けることで、表現の幅が一層広がります。

竜頭蛇尾という言葉を知ることは、単なる語彙の拡充にとどまらず、日常生活の計画や努力のあり方、そして最後までやり抜く精神の大切さを再確認するきっかけとなるでしょう。