「かたい食べ物」と一口に言っても、その「かたい」を表す漢字には「硬い」「固い」「堅い」と、実にさまざまな種類があります。

これらの漢字はいずれも「かたい」と読まれるものの、それぞれが持つ意味やニュアンス、使用される場面は微妙に異なります。

普段、私たちが日常会話や文章で「かたい」と表現する際に、どの漢字を使えばよいのか迷った経験がある方も多いのではないでしょうか。

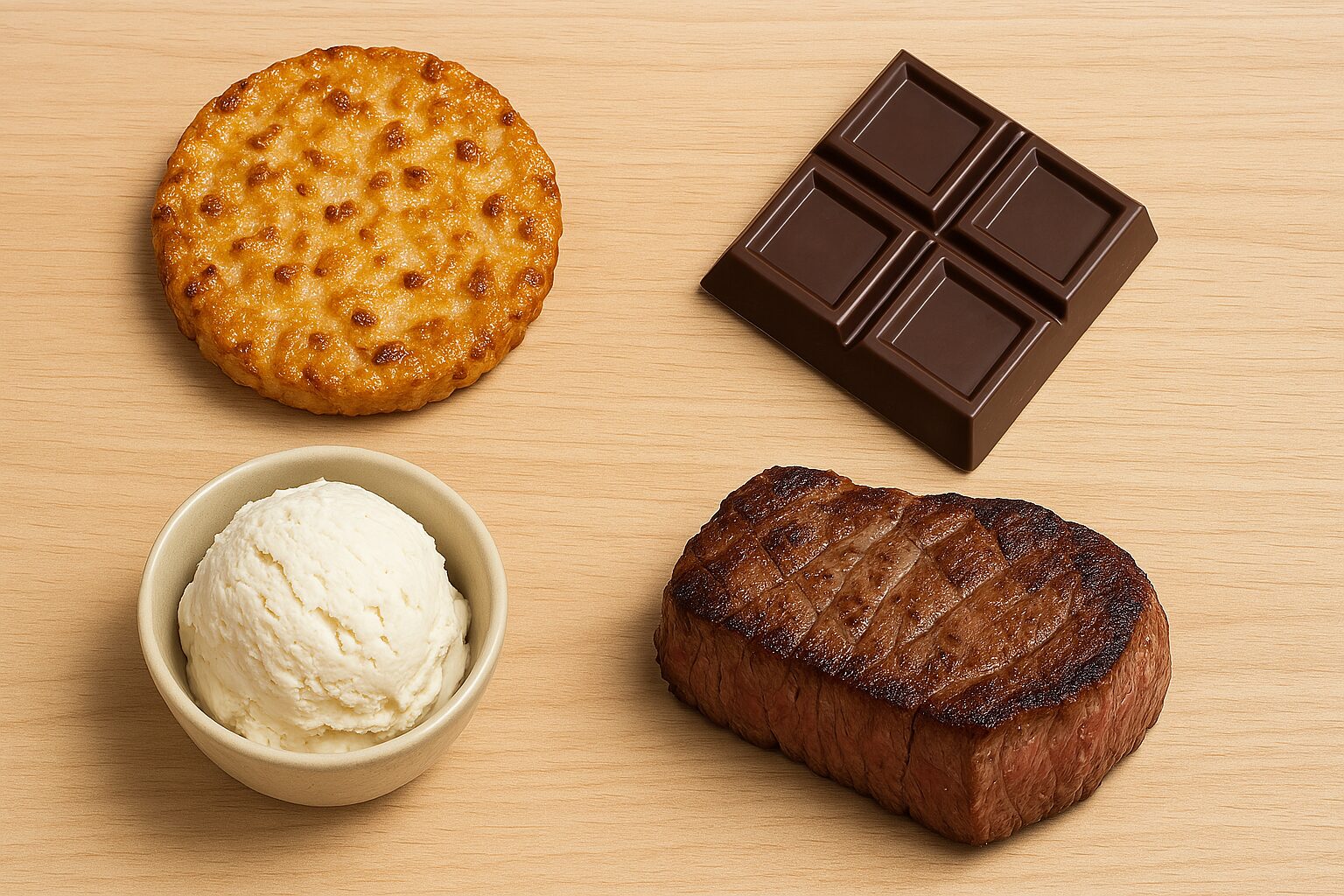

たとえば「せんべいはかたい」「この肉はかたい」「あの人は考えがかたい」といった言い回しでも、実際に用いる漢字によって意味の伝わり方や印象が異なってきます。

漢字の選び方ひとつで、伝えたい内容や読み手の受け取り方に大きな差が生まれることがあるのです。

この記事では、特に「食べ物」を中心とした場面における「かたい」の使い分けについて詳しく掘り下げていきます。

それぞれの漢字が持つ意味や特性を理解することで、より適切で効果的な表現ができるようになるでしょう。

食に関する文章を書く人はもちろん、言葉に敏感な方や日本語を深く学びたい方にも参考になる内容をお届けします。

かたい食べ物の「硬い」「固い」「堅い」の意味とは?

「硬い」「固い」「堅い」の違いを理解する

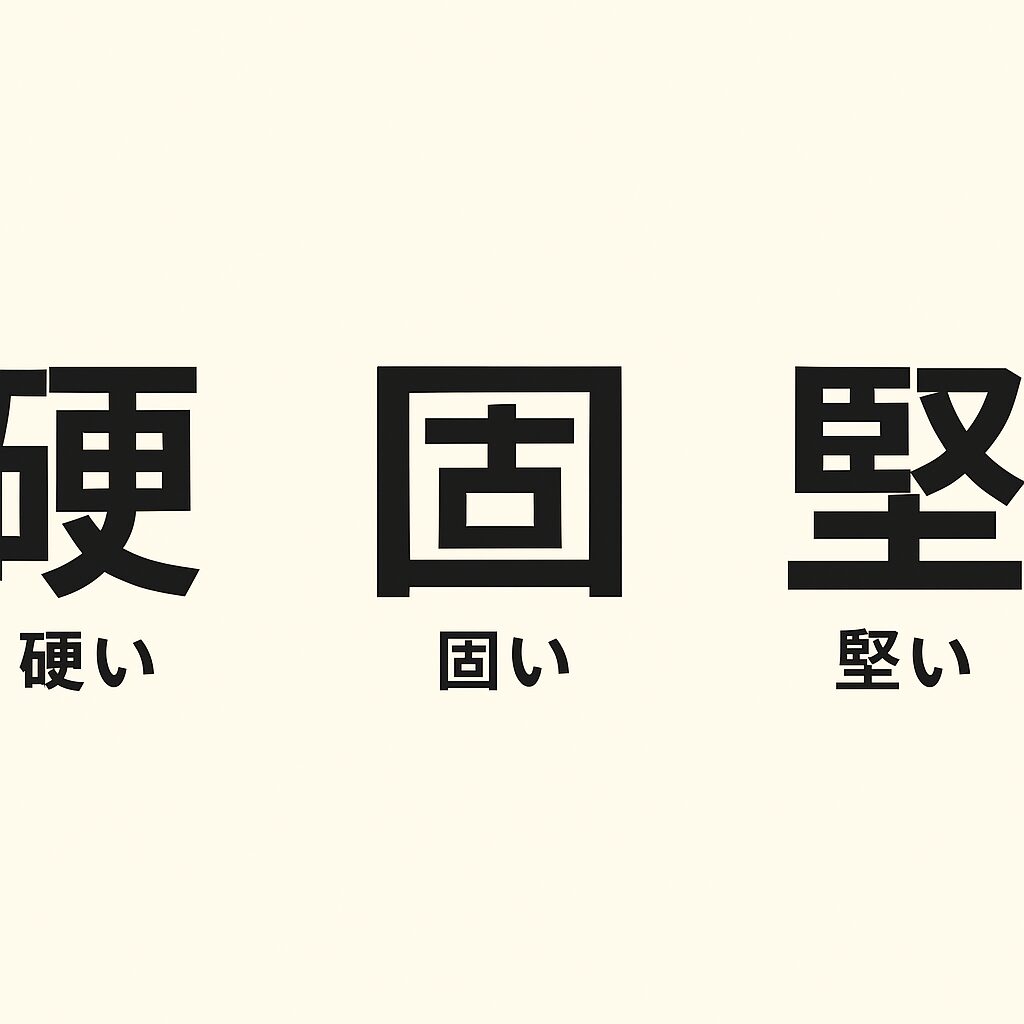

「硬い」は、物理的に弾力がなく、押してもへこみにくい性質を表します。

主に金属や岩、ガラスといった素材に使われるほか、食品の中でも強い歯ごたえを持つものに適用されます。

「固い」は、物の形がしっかりしていて、簡単には変形しない状態を意味します。

たとえばゼリーやプリンのような柔らかさの中にも一定の抵抗感があるものに使われることがあります。

一方で「堅い」は、物の構造や精神的な面における堅牢さや真面目さを表現するために使われます。

「堅実」「堅牢」「堅守」などに見られるように、抽象的な意味合いが強く、食べ物の物理的な性質とはやや距離があります。

したがって、「堅い」は比喩的な使い方が主となり、食感の描写にはあまり用いられません。

食べ物における各漢字の表記と使い分け

食べ物に関しては、「硬い」と「固い」が主に用いられ、それぞれの食材の性質によって使い分けられます。

たとえば、「硬いせんべい」は物理的に歯が立たないほどの強さを持つことを示し、「固いゼリー」は形状が崩れにくい特徴を示します。

これに対して「堅い」は、たとえば「堅い商売」や「堅い性格」など、精神的・性格的な特徴を表すのに適しており、食べ物には不向きとされています。

また、料理や調理の文脈においても適切な漢字選びが求められます。

例えば「煮込みすぎて硬くなった肉」と表現する場合は、物理的な歯ごたえの硬さを強調しており、「硬い」が適切です。

一方で「常温で固まったチョコレート」と言うときには、形が崩れないという点を示すため「固い」が自然です。

肉や果物、アイスに見る具体例

・肉:筋が多く噛みにくい肉や、焼きすぎて硬化した肉は「硬い肉」と表現します。特に、ステーキや焼き肉などではこの表現が一般的です。加熱しすぎた場合や熟成が足りない肉は、歯が通らず「硬い」とされがちです。

・果物:まだ熟していないリンゴや桃などは「固い」と表現され、歯を入れたときに弾力というよりも形のしっかりした印象を与えます。熟すとともに「やわらかく」なる対比として「固い」が使われる場面が多いです。

・アイス:冷凍庫から出した直後のアイスクリームは「硬くてスプーンが入らない」と言われます。これは氷の結晶構造が密であるためで、時間が経つと「柔らかくなる」との対比になります。アイスはその保存温度や成分によっても硬さが異なるため、「硬い」と「固い」の両方が使われることもありますが、基本的には「硬い」が使われやすいです。

漢字「硬い」「固い」「堅い」の使い方

「硬い」の表記と用例

「硬い」は物理的な硬さ、つまり外からの力に対して変形しにくく、押してもへこまない、割れにくいといった特性を示す際に使われます。

たとえば「硬いせんべい」「硬いチョコレート」など、実際に食べた際に歯ごたえが強く、噛むのに力がいる食べ物によく用いられます。

また、「硬いアイスクリーム」など、冷たさによって硬くなっている状態もこの表記が使われます。

さらに、鉱物や金属のように非常に強固で、物理的抵抗力のあるものにも「硬い」という漢字が使われます。

食感の違いを細かく表現したいときには、この漢字が特に有効です。

「固い」の説明と意味

「固い」は、形や状態が安定していて変形や崩壊がしにくい場合に使われる漢字です。

たとえば「固いゼリー」や「固いプリン」のように、外見や形がしっかり保たれているものに使います。

味や噛み応えに直結するというよりは、全体としてのまとまりの良さや変形しにくさを強調する意味合いがあります。

食品以外では「固い友情」や「固い約束」のように、心理的・概念的に強く確かなものを示す際にも使われ、幅広い応用が可能です。

料理の状態を説明する文章では、「煮崩れしない固いじゃがいも」などと使うと、調理特性の理解が深まります。

「堅い」の特性と使われる場面

「堅い」は、他の二つと比べてやや抽象的な意味で使われることが多く、物理的というよりも精神的・社会的な堅牢性を示します。

たとえば「堅実な暮らし」「堅い決意」「堅い守り」といったように、慎重さ、真面目さ、安定性などを表す際に使用されます。

構造的に壊れにくいという意味合いでは、建築物などに「堅牢」と表現されることもあります。

食べ物に対して「堅い」が使われることは少なく、比喩として「彼の意志は堅い」などのように人の性格や態度に対して使う方が一般的です。

したがって、「堅い」は食品表現というよりも、文章の語彙を豊かにするための表現として理解しておくとよいでしょう。

食べ物の硬さについて

肉の種類による硬さの違い

肉の硬さは部位によって大きく異なります。

たとえば、モモ肉やスネ肉といった赤身の多い部位は筋肉繊維が密で、熱を加えることで収縮しやすく、結果として「硬い」食感になります。

特に加熱時間や温度管理が適切でないと、肉は水分を失い、さらに硬さを増します。

一方で、バラ肉や肩ロースのように脂肪が多く含まれている部位は、脂が溶けることで柔らかく、ジューシーに仕上がることが多いです。

さらに、低温調理や煮込み料理などの調理法を用いることで、筋の多い肉も柔らかく食べやすくなります。

調理法と部位の組み合わせによって、硬さは大きく変わるのです。

果物の硬さと熟度の関係

果物の硬さは熟度に深く関係しています。収穫直後の青いバナナや硬い柿、リンゴなどは、水分が少なく細胞壁がしっかりしているため「固い」と感じられます。

時間の経過とともに果物は熟し、酵素の働きによって組織が柔らかくなり、糖度が増し、風味も豊かになります。

そのため、未熟な果物に対して「固い」、よく熟した果物に対して「柔らかい」と表現されることが多いのです。

品種や保存環境、収穫時期によっても硬さの度合いが異なり、好みや用途に応じた選び方が重要になります。

たとえば、煮込み用にはやや固めのリンゴが適し、生食にはほどよく熟したものが好まれます。

アイスの硬さと食感

アイスクリームの硬さは、その保存温度や成分構成によって決まります。

冷凍庫から出したばかりのアイスは温度が非常に低く、氷の結晶が大きくなることで「硬く」なり、スプーンが入らないほどになることもあります。

この状態を防ぐために、食べる直前に少し常温に置くことで、表面が柔らかくなり、食べやすくなります。

また、乳脂肪分や空気の含有量(オーバーラン)によっても硬さが変化します。

乳脂肪分が高いプレミアムアイスは口どけがよく、柔らかく感じられる一方で、氷菓のような水分の多いアイスは凍ると非常に硬くなります。

アイスの種類や保存状態に応じて、「硬い」「固い」といった表現を使い分けることが大切です。

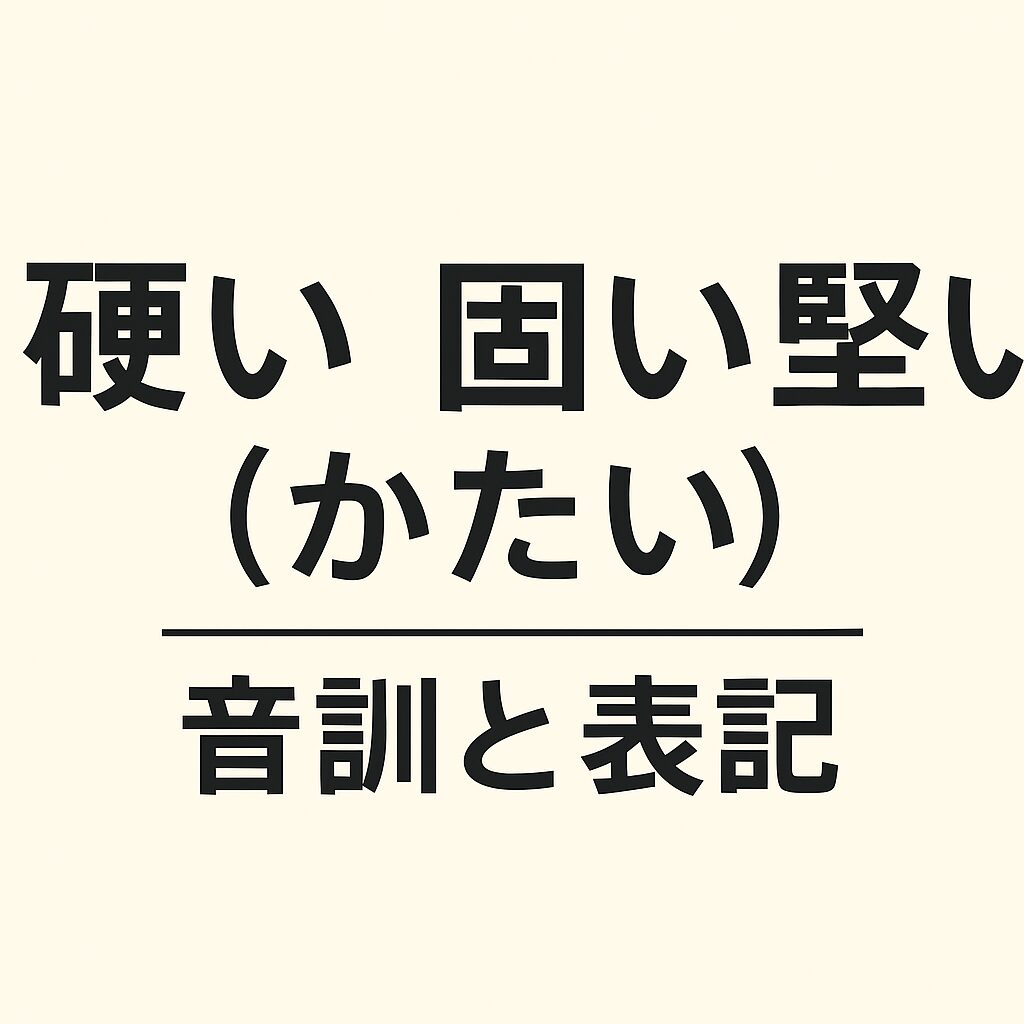

「硬い」「固い」「堅い」の音訓と表記

音訓の理解と使用例

硬(音読み:コウ/訓読み:かたい)

例:硬度、強硬、硬貨、硬式テニスなど。物理的に強い、あるいは曲がりにくい性質に関係する語句で多く使われます。

固(音読み:コ/訓読み:かたい・かたまる・かためる)

例:固定、固体、固有、固形スープなど。物の状態が安定し、変化しにくい、形がしっかりしているイメージです。

堅(音読み:ケン/訓読み:かたい)

例:堅実、堅固、堅守、堅物など。性格や構造、考え方がしっかりしていて壊れにくい、融通が利かないといったニュアンスで用いられます。

このように、音訓は共通する「かたい」であっても、意味や使われる熟語はそれぞれ異なっており、語感にも違いがあります。

異字同訓についての注意点

日本語における「異字同訓」とは、同じ読み方をする複数の漢字が、それぞれ違った意味や用法を持つ現象を指します。

「かたい」もその一例で、文脈を無視して漢字を当てはめると、意味が通じにくくなったり、誤解を招いたりする恐れがあります。

たとえば、「堅いパン」と書くと、実際には「硬いパン」の方が自然で意味が明確になります。

また、「固い意志」と書くよりは、「堅い意志」の方がしっかりとした精神的強さが伝わります。

このような微妙なニュアンスの違いを理解しておくことが、自然で正確な日本語表現には不可欠です。

表記の整理と必要性

文章を書く際に、言葉の表記を統一し、意味に合った漢字を選ぶことは、読み手に伝わる情報の明瞭さを確保するために非常に重要です。

特にビジネス文書や論文、教育資料など、誤解のない明快な表現が求められる文脈では、表記の整理が欠かせません。

たとえば、文章全体で「硬い」を使って物理的な硬さを一貫して表現しているのに、一部だけ「堅い」が使われていると、読み手は意図を混乱してしまう可能性があります。

そうした事態を防ぐためにも、あらかじめ語の意味を明確に理解し、文脈と一致する適切な表記を選ぶことが重要です。

また、言葉の選び方によって、文章全体のトーンや印象も変わるため、表記の選定は単なる言い換え以上の効果を持つと言えるでしょう。

食べ物の硬さに関する報告

硬さが影響する栄養価

硬い食材は、一般的にしっかりと噛む必要があるため、咀嚼回数が増える傾向にあります。

これにより唾液の分泌が促進され、口内の浄化作用や消化酵素の働きが活性化されます。

唾液に含まれるアミラーゼという酵素が炭水化物の分解を助けるため、胃腸への負担が軽減されるといわれています。

また、よく噛むことで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎを防止する効果もあります。

そのため、硬い食材を取り入れた食事は、ダイエットや健康維持にも寄与する要素として注目されています。

噛み応えのある食材は、歯やあごの発達にも良い影響を与えるとされ、特に成長期の子どもや高齢者の口腔機能維持においても重要な役割を果たします。

食感が料理に与える役割

料理における食感の違いは、単に味覚だけでなく、視覚や触覚、さらには感情にも訴えかける重要な要素です。

たとえば、サクサクとした揚げ物の衣、プリッとした海老、モチモチの餅など、さまざまな食感が料理の楽しさや満足度を高めます。

硬い食感は料理にアクセントを与えることができ、他のやわらかい素材とのバランスをとることで、飽きのこない一皿に仕上がります。

さらに、食感は料理の印象や記憶に残る要素でもあり、「あのパリッとした皮が美味しかった」「あのカリカリ感が忘れられない」といった評価につながることもあります。

シェフや料理研究家にとって、食感を意識した調理は重要な表現手段のひとつといえるでしょう。

硬い食べ物の調理法

硬い食材を美味しく食べるためには、適切な調理法を選ぶことが欠かせません。

たとえば、筋張った肉はたたいて繊維をほぐしたり、酵素を含む調味料(パイナップルやキウイなど)に漬け込むことで、柔らかく仕上げることが可能です。

また、煮込み料理では長時間じっくり加熱することで、コラーゲンがゼラチン化して食感が改善されます。

さらに、圧力鍋を活用すれば、短時間でも硬い素材を柔らかくすることができます。

豆類や根菜などの植物性食材も、加熱や水分との相互作用によって口当たりが変化します。調理法を工夫することで、素材の持つ硬さを楽しみつつ、食べやすさや味の深みも引き出せるのです。

表現方法とその効果

文章における表現の重要性

日本語において、同じ読み方の言葉でも漢字の違いによって意味や印象が異なることはよくあります。

「かたい」という言葉も例外ではなく、「硬い」「固い」「堅い」といった異なる表記を持ちます。

それぞれの漢字が示すニュアンスを適切に使い分けることは、文章の質を大きく左右します。

とくに文章表現では、誤った漢字を使うと誤解を生む可能性があるため、正確な言葉選びが求められます。

また、適切な漢字を用いることで、読み手に対する説得力や印象、信頼感が増すといった効果もあります。

文章を書く側にとって、言葉の選定は単なる表記の問題にとどまらず、伝達力や表現力に直結する大切な要素です。

説明文での適切な表現

たとえば、「硬い食感」「固い構造」「堅い考え方」といった表現では、それぞれの漢字の意味が異なるだけでなく、文全体のトーンや読み手の受け取り方も変わってきます。

「硬い食感」は、せんべいや生キャラメルなど、物理的な歯ごたえを伝えるのに適しています。

「固い構造」は、ジェル状の物質や成型された食品など、形が崩れにくい性質を示す際に使われます。

一方、「堅い考え方」は、人の態度や思考のしっかりした様子を表す比喩的な表現です。

このように、それぞれの言葉を文脈に合わせて使い分けることが、説明文の精度や表現の豊かさにつながります。

特に読者に何かを理解してもらう文章では、こうした言葉の細かな使い分けが文章の伝わり方に大きく影響します。

状況による違いを示す例

硬いクッキー:物理的に歯ごたえがあり、かじると「パリッ」と音がするような状態。製菓や焼き菓子の食感を強調したいときに使われます。

固いアイス:冷凍庫から出したばかりで、スプーンが入らないほど凍っている状態。温度や保存状態に由来する物理的特性を伝えるのに適しています。

堅い決意:精神的な揺るぎなさや覚悟の強さを表す比喩表現。人の内面に関わる表現に適しており、感情や意志の強さを強調する場面で使われます。

このように、「かたい」という言葉は使用される場面によって最適な漢字表記が異なります。それぞれの文脈にふさわしい言葉を選ぶことで、文章の質や伝達力を向上させることができます。

硬いの漢字を使った例文を紹介

食べ物に関する例文

このせんべいはとても硬くて、噛むのに苦労する。

冷蔵庫に入れておいたチョコレートが硬くなっていた。

焼きすぎた餅は外が硬くなってしまった。

冷凍庫から出したばかりのアイスはスプーンが入らないほど硬い。

料理の途中で加熱を止めた肉は中心がまだ硬いままだった。

素材・物質に関する例文

この石は見た目よりもずっと硬いので、割るのは難しい。

硬い金属板は加工に時間がかかる。

大理石は表面が滑らかで、非常に硬い素材だ。

地面には硬い岩盤があり、工事が難航している。

ダイヤモンドは最も硬い天然素材のひとつである。

人・表情・雰囲気に関する例文

(※「堅い」や「固い」と混同されやすいが、身体的・表情的な“こわばり”に使う)

緊張のせいか、彼の顔は硬くこわばっていた。

初対面の場ではどうしても表情が硬くなってしまう。

スピーチの最初は声が硬く、ぎこちなく聞こえた。

写真を撮るとき、硬い笑顔になってしまうことがある。

硬い態度をとっているように見えるが、実は気さくな人だ。

固いの漢字を使った例文を紹介

食べ物に関する例文

このプリンは少し固くて、昔ながらの食感がある。

寒天で作ったゼリーはしっかりと固まっていて崩れにくい。

ゆで卵の白身が思ったより固かった。

冷やしすぎたチョコレートが固くなっていた。

パンの耳の部分が固くて、子どもには食べにくいようだ。

物質・形状に関する例文

この接着剤は一度乾くと非常に固くなり、取り外しができない。

粘土が時間とともに固まって、好きな形を保てるようになった。

地面が固く締まっているため、穴を掘るのが大変だった。

冬になると土が固く凍ってスコップも刺さらない。

石こうは水と混ぜるとやがて固まって、型取りができる。

人間関係・心理に関する例文

(※「堅い」とやや迷いやすいですが、物理的でない“しっかりとした”つながりを表す場合にも使われます)

二人の間には固い信頼関係がある。

彼らの絆は非常に固く結ばれている。

チームの団結は思った以上に固かった。

固い友情に支えられて、困難を乗り越えられた。

約束を固く交わしたあと、彼らは握手をした。

抽象的・比喩的な使い方

その企業は市場で固い地位を築いている。

政策に対する彼の意見は非常に固い。

彼の考えは少し固くて、柔軟性に欠ける。

規則を固く守ることが信頼につながる。

面接では固い表現よりも、自然な話し方が好まれる。

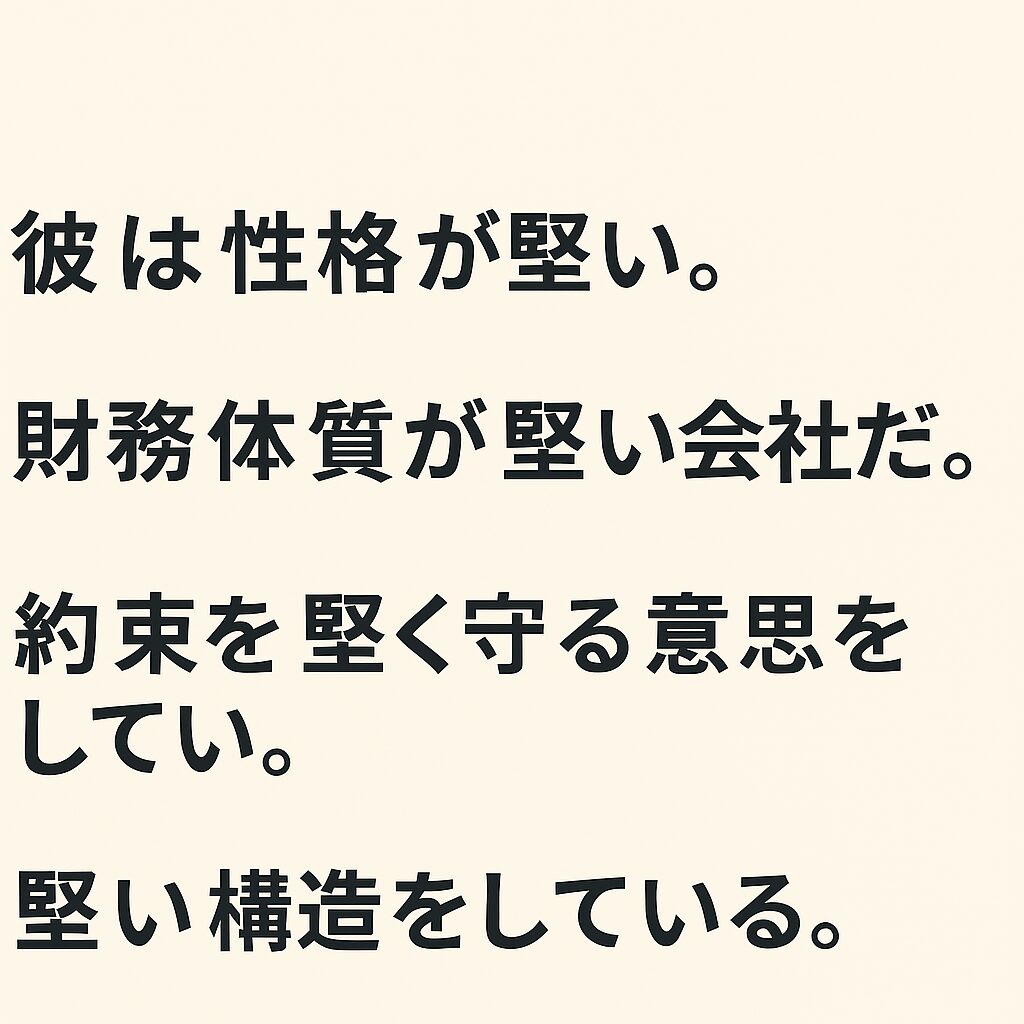

堅いの漢字を使った例文を紹介

精神的・性格的な表現

彼はとても堅い性格で、冗談が通じにくい。

規則を堅く守る姿勢には感心する。

あの会社は昔から経営が堅実(けんじつ)で有名だ。

彼女は信頼できる、堅い意志を持った人だ。

上司は考え方が堅くて、新しい提案には慎重だ。

社会的・ビジネスに関する表現

あの会社は財務体質が堅く、不況にも強い。

堅い職業に就くことを親から勧められた。

公務員は安定した堅い仕事の代表例だ。

ビジネスメールでは、堅い文体が好まれることが多い。

堅い対応をしてしまい、相手に距離を感じさせたかもしれない。

信頼・守り・決意に関する例文

二人は堅い約束を交わして別れた。

その守備は堅く、なかなか突破できなかった。

彼の発言からは堅い決意が感じられた。

堅く守られた情報なので外部に漏れる心配はない。

彼は自分の信念を堅く貫いている。

構造や体制に対する例文

その橋は非常に堅牢(けんろう)な構造で設計されている。

この金庫は堅い作りで、ちょっとやそっとでは壊れない。

城壁は昔から堅固(けんご)に築かれてきた。

会社のセキュリティ体制は堅く整備されている。

防災マニュアルは堅い手順に基づいて作成されている。

まとめ

「かたい」を表す「硬い」「固い」「堅い」という3つの漢字は、それぞれに明確な意味や使われ方の違いがあります。

特に食べ物に関する場面では、「硬い」は物理的な歯ごたえや噛みにくさを強調する際に、「固い」は形や構造がしっかりしていて崩れにくいものを指す際に使われることが多く、具体的な用途によって選び方を工夫する必要があります。

一方、「堅い」は精神的な強さや安定性を表す比喩的な表現として用いられ、食べ物にはあまり使われない点が特徴的です。

文章においてこれらの漢字を適切に使い分けることで、より明確で説得力のある表現が可能となります。

また、読者に誤解を与えず、意図を正確に伝えるためにも、文脈に合った漢字表記を選ぶことは非常に重要です。

特にビジネス文書や説明文、記事などの情報発信においては、表記の工夫が文章全体の印象を左右するポイントにもなります。

本記事で紹介した各漢字の使い分けや具体例を参考に、日常生活の中で「かたい」という言葉をより適切に、効果的に使ってみてください。

言葉の選び方ひとつで、表現力は大きく広がります。