「連帯責任」という言葉は、学校や職場、スポーツチーム、地域の活動やボランティアの場など、日々の生活の中で耳にする機会が多い言葉です。

しかし、その深い意味や歴史的背景、さらには法律的側面や社会構造における役割まで正しく理解している人は意外と少ないかもしれません。

本記事では、四字熟語「連帯責任」の意味や背景、法律・ビジネス・教育現場・日常生活における具体的な役割とその価値、さらには具体的な事例やケーススタディまでを丁寧にわかりやすく解説し、読む方が社会や日常生活の中で活用できる知識として身につけられるよう構成しています。

四字熟語「連帯責任」とは?

連帯責任の意味とその背景

「連帯責任」とは、ある集団の中で一人が起こした行為に対して、その集団全体が責任を負うことを意味します。

この概念は古くから日本の社会構造や教育現場、武士道精神の中でも見られ、責任の共有と相互扶助の精神を育む基礎となってきました。

特に、組織やグループ内での秩序維持、モラル向上、連帯感の醸成、集団意識の強化を目的として用いられることが多く、連帯感を生み出す一方で、全員が責任を負わなければならない厳しさも伴います。

また、連帯責任は国際的にも多くの場面で重要視されており、組織の信頼を守るための仕組みとして機能しています。

四字熟語としての「連帯責任」の重要性

「連帯責任」は単なる日常用語ではなく、責任感や規律を表す四字熟語として社会生活において重要な役割を果たしています。

特に学校教育やスポーツの現場では、集団行動の意識づけのためによく使われ、リーダーシップや仲間を支える力を学ぶ機会としても機能します。

また、社会人教育や地域活動の現場でも連帯責任は意識されており、責任を分かち合うだけでなく相互理解を深め、組織全体で目標に向かう姿勢を育てる大切な仕組みとして活用されています。

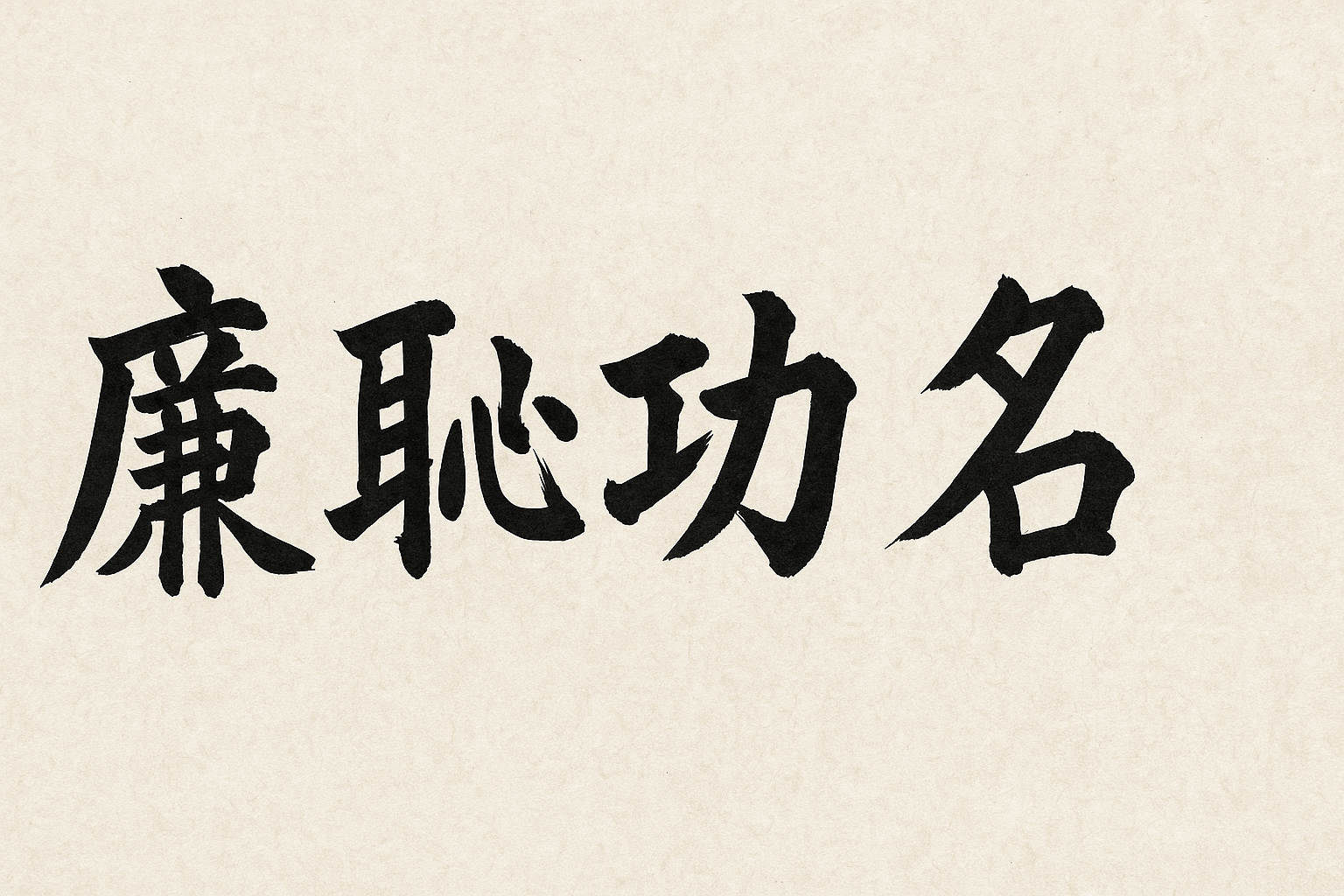

「連帯責任」の読み方と漢字解説

「連帯責任」の読み方は「れんたいせきにん」です。

「連帯」は「つながり支え合うこと」を意味し、個々が協力し合う関係性を示します。

「責任」は「責めを負うこと」を表し、自らが行動の結果について義務を負う意味があります。

この言葉は単なる概念を超えて、漢字からも意味の重さと責任感、仲間同士で助け合いながらも結果に対しては個人の意識も重要であることを感じ取ることができます。

また、社会における連帯責任の重要性や具体的な活用場面を理解するための入り口としても覚えておくべき表現です。

「一蓮托生」との関連性

「連帯責任」に近い意味を持つ四字熟語に「一蓮托生(いちれんたくしょう)」があります。

これは、運命を共にすることを意味し、良いことも悪いことも共に受け入れる姿勢を示しています。

「連帯責任」は主に責任を分かち合う場合に用いるのに対し、「一蓮托生」は運命共同体としての絆を強調する際に用いられ、精神的側面での結びつきがより強調されます。

辞典での「連帯責任」の定義

辞典では「連帯責任」とは「複数の者が同じ責任を負うこと」と記されており、誰か一人が責任を果たさなかった場合でも、他の人々がその責任を分担して果たさなければならないことを指します。

また、この言葉は法律用語としての側面も持ち、実務の中でも活用されている重要な概念となっています。

責任の概念における「連帯責任」の役割

連帯責任の法律的側面

法律の分野では、債務に関する「連帯債務」がこれに該当し、複数人が同じ債務について全員が責任を負う形態が存在します。

誰か一人が弁済すれば全員の債務は消滅しますが、誰が弁済するかは自由であり、全員が債務の全額について責任を負うという点が特徴です。

また連帯債務は民法の中でも重要な概念であり、保証人との違いや弁済後の求償権、債務者間の内部負担の問題など実務上でも多く取り扱われる論点を含みます。

さらに社会生活やビジネス契約においても適用されることがあり、協業時や共同プロジェクト、組合、共同経営など多様なケースで連帯責任が発生するため、単なる概念以上の具体的影響を持つ制度であることを理解しておくことが重要です。

ビジネスにおける連帯責任の実際

ビジネスの現場では、プロジェクト単位で目標未達成の場合にチーム全員が責任を負う場面があります。

これは結果を共有する意識を高め、チーム全体で問題解決に取り組むための手段として用いられますが、使い方を誤るとモチベーション低下や不公平感を生む場合もあります。

さらに、製造業での品質管理やサービス業での顧客対応ミスなどが発生した場合にも、担当者だけでなくチーム全体で原因究明や改善策を共有し再発防止に取り組む事例が見られ、組織全体での連帯意識を高める仕組みとして活用されています。

日常生活における連帯責任の例

例えば学校のクラスで誰かが問題行動を起こした際、クラス全体で掃除を行う罰則が課される場合などが連帯責任の例です。

また、家族で共通の目標(掃除の当番を守るなど)を設定し、それが守られなかった際に全員で再確認することも、家庭内での連帯責任の一例と言えるでしょう。

さらに地域活動やPTA活動、自治会など地域社会でも、ゴミ出しルールの違反が発生した場合や当番活動が滞った際に全体で話し合い、責任を共有し改善を図る事例があり、日常生活の中でも連帯責任が組織運営の基本となる場面があります。

連帯責任の実例とケーススタディ

著名なタレントによる連帯責任の例

芸能事務所に所属するタレントの不祥事により、同じグループのメンバー全員が謝罪会見を行うことがあります。

これは、グループとしての信頼回復のための連帯責任の一例です。

また、テレビ番組や舞台でのトラブル時にも関係者全員で謝罪コメントを発表することがあり、芸能界におけるブランドイメージ維持のための連帯責任の象徴的な事例といえます。

さらに、所属事務所がファンへの説明責任を果たす際にも連帯責任の考え方が適用され、トラブル発生後の再発防止策や信頼回復の取り組みをグループ全体で行う姿勢が示されることがあります。

企業での連帯責任の事例

企業では、情報漏洩などが発生した場合、担当部署だけでなく関係部署全体で原因究明と再発防止策を取ることがあります。

このような場合、上司や同僚も含めて責任を共有し、組織として信頼回復を図ります。

また製品不具合や品質問題が起こった際にも、製造現場だけでなく開発部門や品質管理部門が連携して説明会を行い、顧客対応と改善策を一体で取り組むことで社会的信頼を守る連帯責任の姿勢が求められます。

家庭における連帯責任のエピソード

家庭内では、兄弟の一人が約束を守れなかった場合、全員で話し合い再発防止策を共有することがあります。

このようにして家庭内でも連帯責任を学び、社会生活における責任感を育てる機会となります。

また家族の中で家計管理や家事の分担でトラブルが発生した際も、話し合いを通じて役割分担を見直し、全員で協力して解決策を模索する中で連帯責任の意識が培われ、互いを支える姿勢が育まれる場面もあります。

まとめ

「連帯責任」という四字熟語は、一人の行動が集団全体の責任となることを意味し、学校やビジネス、地域活動、スポーツ、日常生活など多様な場面で用いられています。

法律的にも「連帯債務」という形で重要な役割を果たし、責任感や集団意識を高める手段として活用されてきました。

また、組織や家庭、ボランティアの現場でも連帯責任はチームの結束力を高める効果があり、互いを助け合いながら成長する環境を作るきっかけになります。

一方で、使い方を誤ると不公平感やプレッシャーを生むため、適切な運用とコミュニケーションが求められます。

この記事を通じて「連帯責任」の意味と背景を理解し、社会で活かせる知識として役立てていただければ幸いです。