行事の由来

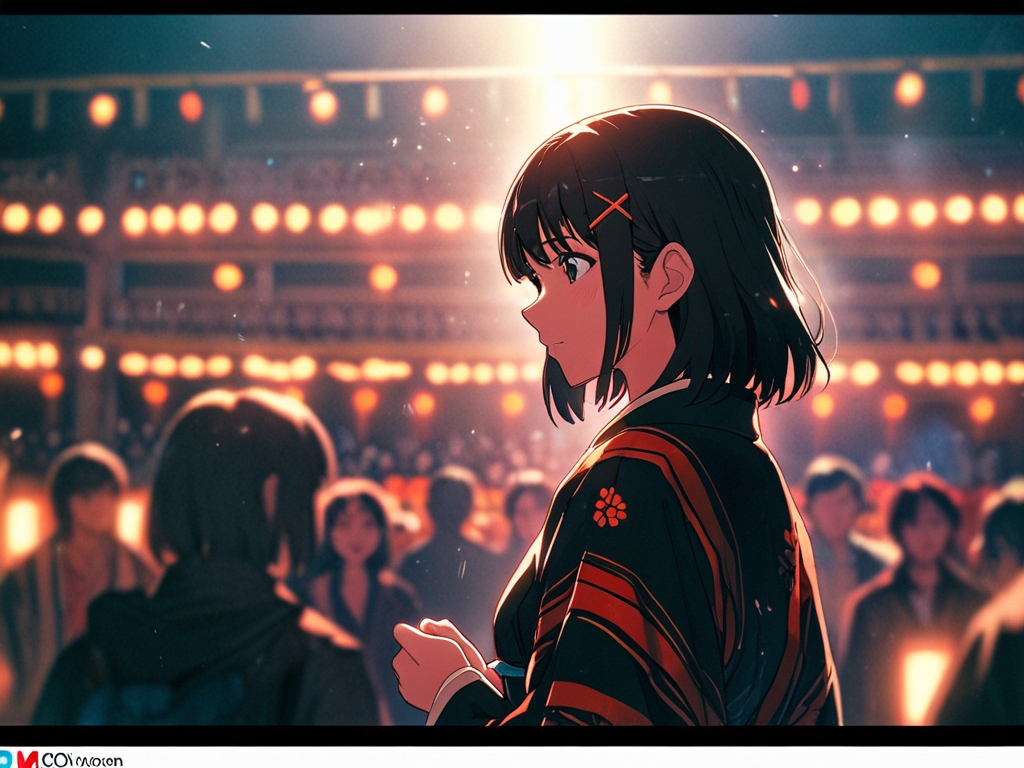

行事の由来 花見の文化について紹介

桜をはじめとする花を観賞し、春の到来を祝う日本独特の文化があります。この風習は「観桜」とも呼ばれます。日本各地で見られる桜の中でも、特に注目される品種がソメイヨシノです。これは全てクローンであるため、地域ごとに「休眠打破」という現象を経て、...

行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来