日常会話、報道、ビジネス文書、さらには小説や評論など、さまざまな文脈で目にする「露呈」という言葉。

しかし、普段何気なく使われているこの表現について、正確な意味や読み方、さらには似た言葉との使い分けまでをしっかりと理解している人は意外と少ないかもしれません。

「露呈」という語には、ある事実や本音、さらには隠された問題が思いがけず明るみに出てしまうという、少しネガティブなニュアンスを伴う場合が多く見られます。

本記事では、「露呈」の正しい読み方や具体的な意味に加え、「露見」など類似する言葉との違いや文脈による使い分け、英語での表現方法や使用例、さらにはこの言葉が社会や文化においてどのように位置づけられているのかという背景まで、幅広く丁寧に解説していきます。

言葉の意味を深く理解することで、文章や会話における表現力を高める一助となれば幸いです。

露呈の読み方と意味

露呈の正しい読み方とは

「露呈」は、「ろてい」と読みます。

日常生活において目にすることも多い言葉の一つですが、読み方に戸惑う人も少なくありません。

特に学生や日本語学習者にとっては、音読みが主である「露」や「呈」といった漢字の組み合わせに対する慣れがない場合、誤読してしまうことがあります。

正確な読み方を知ることは、言葉の理解を深め、より正確なコミュニケーションに繋がります。

露呈の具体的な意味

「露呈」とは、通常隠されていた事柄や表に出ていなかった情報が、思いがけず明るみに出ることを意味します。

特に、隠蔽されていた不正行為や、人前では隠していた感情・欠点・組織の問題などが表に出た場合に用いられることが多いです。

この言葉には、本人の意図とは関係なく自然に、あるいは第三者の働きかけによって真実があらわになる、という側面が含まれています。

「露呈する」とはどういうことか

「露呈する」という表現は、動詞句として使われることで具体的な動作や出来事を示します。

たとえば、「計画の欠陥が露呈した」や「彼の裏の顔が露呈した」など、意図せずに起こるネガティブな発覚の過程を描写するために使われます。

この表現には、自らが望まずして不都合な事実が他者に知られてしまうというニュアンスが強く、信頼の失墜や立場の悪化などを暗示することも少なくありません。

露呈のニュアンスと使い方

「露呈」という言葉は、しばしば報道やビジネス文書などで使われますが、その多くはマイナスな印象を伴う内容に関係しています。

例えば、企業の不祥事が表面化した際には「経営陣のずさんな管理体制が露呈した」と表現されることがあります。

また、人物の裏の顔や欺瞞的な行動が発覚した場合にも、「本性が露呈した」などの形で用いられます。

対照的に、良いことが明らかになった場合には「明らかになる」や「判明する」といった他の言葉が好まれ、「露呈」が使われることはあまりありません。

露呈と露見の違い

露呈と露見の意味比較

「露呈」と似た言葉に「露見(ろけん)」があります。いずれも「隠れていたものが明るみに出る」という意味合いを持っていますが、そのニュアンスや使われる場面には明確な違いがあります。

まず「露呈」は、ある物事が自然な経緯や流れの中で明らかになる場合に使われることが多く、特に当事者の意図にかかわらず、不可抗力的な形で事実や問題が表に出るケースに用いられます。

例えば、組織の構造的な欠陥や制度上の不備などが、特定の事件や報道をきっかけに表面化する際によく使用されます。

一方「露見」は、主に悪事や不正行為が外部の目に触れることによって発覚する状況に使われます。

つまり、「露見」は第三者による発見・摘発のニュアンスが強く、当事者が隠そうとした行為が失敗し、それが結果として暴かれるような場面に適しています。

露呈:自発的・不可抗力的に明らかになる(構造的・本質的な問題の顕在化)

露見:主に悪事や犯罪行為が発覚すること(他者によって発見・摘発される)

文脈における使い分け

例:

不正が露見した(内部告発や調査により誰かにバレた)

会社の体質的な問題が露呈した(自然な流れで問題が明らかになった)

長年見過ごされてきた管理の甘さが、事故をきっかけに露呈した

彼の裏金の流れが捜査によって露見した

このように、「露見」は外部の目によって明らかにされた出来事を、「露呈」は時間の経過や事象の進行によって自然に表面化したものを示す傾向があります。

露見の例とそのニュアンス

「彼の横領が露見した」という場合、「本人が意図的に隠していたにもかかわらず、それが他者によって発見された」という意味になります。

この表現は、違法行為や不道徳な行動が発覚した際に多く使われ、驚きや不信感といった感情を呼び起こすこともあります。

また、「露見」にはその行為が見つかった後の影響(社会的制裁や信用の失墜)を含意することが多く、よりドラマチックな印象を与える言葉でもあります。

露呈の類語と対義語

露呈の類語一覧

「露呈」と意味の近い言葉には、以下のような語があります。

発覚(はっかく):秘密や不正などが明るみに出ること。刑事事件や不祥事などの文脈で多用される。

明るみに出る:比喩的な表現で、世間に知られること。口語的で汎用性が高い。

表面化する:長らく内在していた問題や感情が現実の形としてあらわれること。政治やビジネスの分野で使用されやすい。

暴露(ばくろ):意図的に隠されていた事実を誰かが暴き出すこと。他人による告発やリークのニュアンスが強い。

顕在化(けんざいか):潜在していた状態が明確な形で認識可能になること。心理学や経営分析などでも用いられる専門的な用語。

これらはいずれも、「隠れていたものが見えるようになる」「知られていなかった情報が外部に示される」という意味合いで共通しています。ただし、用いる場面やニュアンスに違いがあるため、適切に使い分けることが重要です。

対義語との関係

「露呈」の対義語として考えられる言葉には、以下のようなものがあります。

秘匿(ひとく):ある情報を秘密として他者に知られないように保持すること。個人情報や軍事機密などに関係する。

隠蔽(いんぺい):事実を意図的に隠す行為。マスコミや政治の文脈でよく使われる。

潜伏(せんぷく):存在や活動を隠して人目に触れないようにすること。犯罪者やスパイなどに用いられることも多い。

秘密保持(ひみつほじ):特定の情報を組織的に守るための行動や制度。ビジネス契約などでも重要な概念。

つまり、「露呈」はこれら隠す・覆う・見せないといった行為や状態と正反対であり、意図せず、あるいは予期せぬ形で明るみに出ることを意味します。

対義語と比較することで、「露呈」の持つ受動性・予期しない暴露性・結果としての顕在化という特徴がより際立ちます。

類語を使った例文

彼の過去が暴露されてしまった。これは、彼が長年隠していた事実が、思いがけないきっかけで明らかになったことを示しています。

問題点が顕在化したのは、改革の第一歩だった。組織内で見過ごされていた課題が、具体的なデータや現場の声によって表面化し、改善への動きが始まったのです。

内部告発によって不正が発覚した。これは、社員や関係者による勇気ある行動が、会社の問題を公にする結果となった例です。

長年の習慣が制度疲労として表面化したのは、時代の変化に適応できなかったからだ。

社内のセクハラ体質が明るみに出たのは、SNSによる匿名の告発が発端だった。

これらの文例は、「露呈」と類似する「暴露」「顕在化」「発覚」といった言葉の使用文脈を理解する助けとなります。

露呈の言葉を使った例文を紹介

一般的な使用例(ネガティブな事実の明らか化)

長年隠されていた不正会計がついに露呈した。

会議中の発言により、上層部の認識不足が露呈した。

過酷な労働環境が労働者の証言によって露呈した。

事件の真相が明らかになるにつれ、警察の初動ミスが露呈してきた。

その企業のガバナンスの脆弱さがスキャンダルによって露呈した。

人間関係・感情に関する例

口論の中で、彼女の本音が露呈した。

初対面では穏やかだったが、次第に短気な性格が露呈した。

試合でのプレッシャーにより、彼の弱点が露呈してしまった。

SNSでの発言が原因で、彼の二面性が露呈した。

嘘を重ねるうちに、彼の不誠実さが露呈していった。

組織や制度の問題に関する例

内部監査により、会社の体質的な問題が露呈した。

コロナ禍をきっかけに、教育制度の限界が露呈した。

防災訓練の結果、地域の危機対応の甘さが露呈した。

予算不足による管理の不備が工事ミスとして露呈した。

新しいシステム導入後に、旧体制の問題点が露呈された。

表現のバリエーション

「が露呈する」:自然と明らかになる

「を露呈させる」:意図的・結果的に明らかにする

「が完全に露呈した」「徐々に露呈し始めた」など、程度や時系列での変化を表現可能

露呈に関する英語表現

露呈を英語で表現する

「露呈する」を英語で表現する場合、以下のような語句が使えます。

be revealed(明らかになる)

come to light(明るみに出る)

be exposed(暴かれる)

be uncovered(発見される)

be laid bare(赤裸々にされる)

英語の類語と使い方

reveal:一般的に情報や秘密を明らかにする。中立的な語感を持ち、ポジティブ・ネガティブ両方に使える。

expose:不正や悪事などを暴くニュアンスが強い。報道や告発の文脈で頻出。

uncover:調査や探索の結果、隠された情報を発見する意味合いが強い。

lay bare:感情や本音、真実を包み隠さずに表すという意味で、文学的にも用いられる表現。

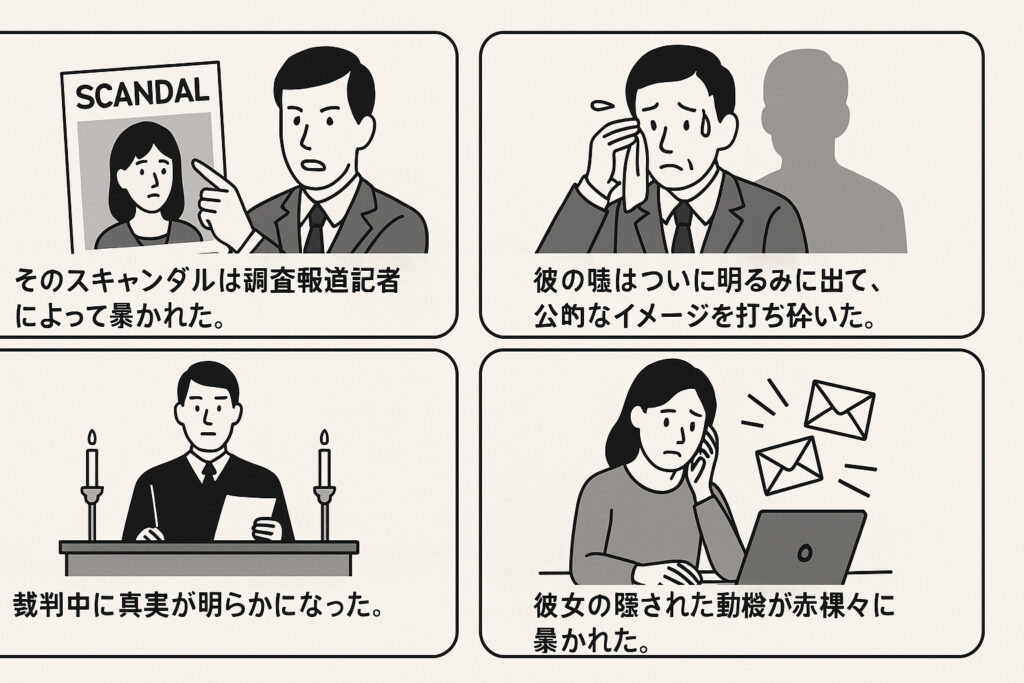

関連する英語の例文

The scandal was exposed by an investigative journalist, causing public outrage and corporate restructuring.

そのスキャンダルは調査報道記者によって暴かれ、世間の怒りと企業の再編を引き起こした。

His lies finally came to light after years of deception, shattering his public image.

何年にもわたる欺瞞の末、彼の嘘はついに明るみに出て、彼の公的なイメージを打ち砕いた。

The truth was revealed during the trial, bringing closure to the victims.

裁判中に真実が明らかになり、被害者たちはようやく区切りを迎えることができた。

Her hidden motives were laid bare through a series of leaked emails.

一連の流出したメールによって、彼女の隠された動機が赤裸々に暴かれた。

The financial irregularities were uncovered after a thorough audit conducted by third-party experts.

第三者の専門家による徹底した監査の結果、財務上の不正が明るみに出た。

露呈に関する解説

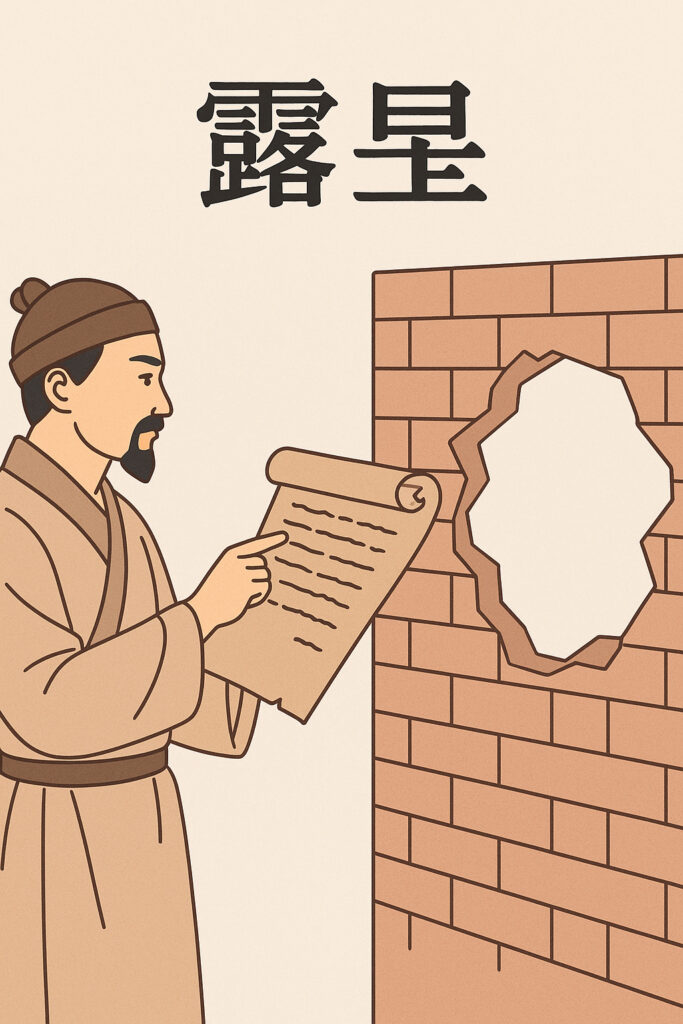

露呈の起源と歴史

「露呈」という言葉は、「露(あらわになる)」と「呈(あらわす・差し出す)」という二つの漢字から成り立っています。

「露」は自然に何かが見えるようになる様子を、「呈」は物事を示す、差し出すという意味を持ち、両者を組み合わせることで、「隠されていたものが外部に示される」という意味を持つ語になりました。

もともとは儒教の教えや古典的な詩文の中で、真意や心情、本性が自然な形で現れるさまを表現するために用いられていました。

古代中国の文学においては、「露呈」は人間の内面や本性が、言葉や行動、あるいは運命によって明るみに出ることを象徴的に語る際に使われました。

この概念は日本にも伝来し、やがて政治・社会・人間関係といった幅広い領域において使用されるようになったのです。

露呈の重要性とは

現代において「露呈」という言葉は、組織や個人の内部に潜んでいた問題や矛盾が表面化する出来事を意味します。

特にビジネスや行政、教育などの分野では、不適切な管理体制や倫理上の問題が「露呈」することによって、改革の必要性が浮き彫りになるケースが多く見られます。

このように、露呈は単にネガティブな事実が明らかになるというだけでなく、社会的な改善・前進のための起爆剤となることもあります。

また、個人レベルでも「本音が露呈した」「弱点が露呈した」などのように、内面の真実が現れることで、関係性が変化したり、自己認識が深まることがあります。

つまり、「露呈」は発展や変化のための契機でもあり、すべてが悪い結果に結びつくわけではないという点も重要です。

社会における露呈の影響

スキャンダルや不正行為が「露呈」することで、企業や組織は厳しい批判にさらされ、社会的信用を大きく損なう可能性があります。

しかし、その一方で、問題が露呈することによって、内部体制の見直しやガバナンス強化、コンプライアンス体制の整備などが進むきっかけとなることも多いです。

たとえば、大企業のデータ改ざんや公的機関での不祥事が明るみに出た後、第三者委員会による検証と再発防止策の提言が行われるという事例は数多くあります。

これらは「露呈」という事象がもたらす負の影響だけでなく、建設的な変化の可能性も示しています。

加えて、SNSやデジタルメディアの発展により、かつては見逃されがちだった事実や内部の声が世間に「露呈」する機会も増えています。

これにより、社会全体がより透明で健全な方向に進むための圧力や動機付けが生まれているのです。

露呈という言葉の背景

露呈が使われる事柄

「露呈」という語は、個人・組織・社会において隠されていた情報が意図せず外部に明らかになってしまう状況で幅広く使用されます。以下のような場面で特によく見られます。

企業や政治機関における不祥事(不正会計、汚職など)

信頼関係が壊れるような人間関係のトラブル(裏切り、嘘など)

心理的な弱点や感情の爆発によって明らかになる内面の脆さ

長年秘匿されてきた悪事や重大な秘密の発覚

組織的な体質や構造的な問題が明らかになる場面(ブラック企業の実態など)

意図しない失言や態度による信頼の損失

これらに共通しているのは、「外部に知られてはならない、または知られることを望んでいなかった事実が公に出る」という性質です。

とくに「露呈」は、守ろうとしていた防衛線が崩れ、情報や本質が望まぬ形で世間の目にさらされることを象徴的に表現します。

近年では、SNSの発達により、内部事情や個人の問題があっという間に広まるため、「露呈」の機会は飛躍的に増加しています。

たとえば、企業の労働環境の問題が従業員の投稿によって社会問題化したケースや、著名人のプライベートな行動が流出して世論の反発を招いた例などが挙げられます。

これらは「露呈」という言葉の現代的な用法と深く関係しています。

露呈に関する文化的考察

日本語における「露呈」は、単なる情報の表出にとどまらず、その背後にある文化的価値観とも密接に関わっています。

日本社会では、「体面を保つ」「空気を読む」「和を重んじる」といった、周囲との調和や外見的な秩序を重視する傾向が強くあります。

このような文化では、「本音」や「弱さ」「失敗」などの内面を公にすることは避けるべきとされることも多いです。

そうした部分が露呈することは、単なる情報の開示ではなく、「社会的立場の喪失」「集団からの孤立」「信頼の崩壊」といった、重大な結果を伴う場合があります。

また、メディアにおいて「露呈」という語が使われる際には、ニュースの見出しや論評の中で、センセーショナルに伝える意図が込められていることが少なくありません。

つまり、単に「明らかになった」ではなく、「本来隠すべきものが公になってしまった」というショックや問題の深刻さを強調する役割を果たしています。

このように「露呈」という言葉は、日本社会の価値観や報道スタイル、情報の取り扱い方と密接に結びつきながら、その意味を多層的に広げています。

まとめ

「露呈」とは、これまで見えなかった事実や問題が表面化することを意味し、特に不正や過失、矛盾といったマイナスな要素に対して使われる傾向が強い言葉です。

そのため、メディアやビジネス文脈では重要なキーワードとなることが多く、社会的影響を伴うケースもしばしば見られます。

本記事では、「露呈」の正しい読み方や意味、類語や対義語、また「露見」などとの違いを明確にすることで、文脈に応じた適切な使い分けができるようになることを目指しました。

さらに、英語表現との比較や、歴史的・文化的背景に基づいた解釈を加えることで、単なる語義を超えて深い理解が得られるよう工夫しました。

ビジネスの現場においては、問題の早期「露呈」が対処の第一歩であり、透明性を重視する現代社会においては欠かせない概念とも言えます。

日常生活でも、自分や他者の内面が思いがけず露呈することで関係性が変化することがあり、言葉の持つ重みを感じさせます。

このように、「露呈」という言葉を正しく理解し、状況に応じて適切に使いこなすことは、あらゆる場面での表現力や理解力を高めるうえで非常に有益です。