プロ野球の試合は、屋外で行われるスポーツであるがゆえに、天候の影響を受けやすいという特徴を持っています。

中でも「雨」は、プレーの質や安全性、さらには観客の快適性にまで関わる重要なファクターとなります。

特に、降水量がわずか2mmといった一見些細に思える数値であっても、実際には試合の進行にさまざまな影響を及ぼす可能性があるのです。

本記事では、降水量2mmという具体的な数値に焦点を当て、プロ野球の試合にどのような影響があるのかを多角的に分析していきます。

試合の開催可否の判断基準や選手のパフォーマンスへの影響、さらには観客動員や運営側の対応策まで、あらゆる側面から検討します。

これにより、スポーツイベント運営においてどのような視点と準備が求められるかを浮き彫りにし、より安全かつスムーズな開催を目指す手助けとなることを目的としています。

さらに、プロ野球だけでなく、他のスポーツと比較しながら降水量の影響を考察することで、2mmという数値がもつ相対的な意味合いも掘り下げていきます。

単なる数字では語れない「雨のリアルな影響」を、データと事例をもとに具体的に紹介していきましょう。

降水量2mmがプロ野球に与える影響とは

降水量2mmで試合は中止になるのか

降水量2mmは決して大雨とは言えませんが、グラウンドコンディションや今後の気象予報を踏まえて判断される重要な要素です。

特に天然芝の球場では、水分の吸収性や排水システムの性能によっては、わずかな雨でもグラウンドのぬかるみやスリップの危険性が高まり、選手の安全確保の観点から試合中止に至ることがあります。

また、雨が一時的ではなく継続する可能性が高い場合には、初期の段階で試合開始を見送るという判断がなされることもあります。

2mmの雨がプロ野球の試合に及ぼす可能性

一見すると大したことのない2mmの雨でも、実際のプレーには細かな影響が生じます。

たとえば、打球の跳ね方が変化することで守備にミスが起きやすくなったり、ベースランニング中の滑りが怪我につながるリスクを高めたりします。

また、ピッチャーにとってもボールが湿ることで握りづらくなり、制球力に影響を与える可能性があります。

加えて、観客にとっても傘の使用や座席の濡れなどで観戦の快適性が損なわれるため、総合的な判断が必要です。

天気予報と降水量の関係

天気予報において降水量2mmが予測されている場合、その「降水の時間帯」「降水の継続時間」「局地的な強さ」などの詳細情報が鍵となります。

単純に2mmといっても、それが1時間で降るのか、30分で一気に降るのかによってグラウンドへの影響度合いが変わってきます。

さらに、気象庁の予報だけでなく、民間気象サービスの高精度なレーダー予測を参照することで、試合運営側はより正確な判断を下すことが可能になります。

これらをもとに、防水シートの展開タイミングや観客へのアナウンスなど、事前の運営体制も整えておく必要があります。

試合直前の影響とその対策

降水量が試合の進行に与える影響

試合開始時に小雨が降っている状況では、審判団と試合運営サイドが協議し、試合の継続可否について慎重に判断を下します。

降水量2mm程度であれば、基本的にはプレー続行が可能とされますが、プレーヤーの安全確保を最優先に、バッターボックスやマウンドの滑りやすさ、内野の状態などを細かくチェックする必要があります。

また、視界の悪化やバット・ボールの滑りといった微妙な変化が試合内容に影響を与える可能性もあるため、最終的な判断には専門スタッフの意見も取り入れられます。

グラウンド状態と中止の判断基準

降水量2mmでも、その雨が断続的かつ長時間続く場合にはグラウンドのコンディションが悪化し、中止の判断に至るケースがあります。

とくに、内野部分の土のグラウンドでは水が溜まりやすく、ぬかるみによって転倒やケガのリスクが高まるため、選手の安全面が懸念されます。

また、排水設備の性能にもよりますが、水たまりが短時間で引かない場合は、整備スタッフの作業だけでは試合続行が困難となることもあります。

これらの状況を踏まえて、予備日の設定や中止後の代替日程をあらかじめ検討しておくことが求められます。

観客に与える影響と対応策

降水量2mm程度であっても、観客にとっては快適性が損なわれる要因となることがあります。

座席が濡れてしまう、移動中に足元が滑る、傘の使用によって視界が遮られるなど、観戦体験にさまざまな影響が生じる可能性があります。

そのため、観客側の対策としては、レインコートや防水スプレーなどの雨具の持参が望まれます。また、球団側としても、雨天時限定のノベルティ配布や、簡易ポンチョの無料提供などを通じて、観客の満足度を維持する工夫が求められます。

加えて、ドーム球場や部分的に屋根のあるスタジアムでは雨の影響を軽減できるため、チケット購入時点での座席選びも重要な要素となります。

他のスポーツにおける降水量の影響

サッカーにおける雨量の影響

サッカーは基本的に雨天決行のスポーツであり、多少の降水量では試合が中止されることは少ないです。

ただし、グラウンドの状態によっては選手が滑りやすくなり、パスやシュートの精度に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、試合の進行においても、ボールが止まりやすくなったり、水たまりによりイレギュラーバウンドが発生するなど、試合内容に大きな変化が生じることがあります。

さらに、観客も傘やレインコートでの応援を余儀なくされるため、応援の熱量にも影響を及ぼすことがあります。

高校野球と降水量の関連性

高校野球は、プロ野球以上に日程の制約が厳しい場合が多く、特に大会期間中は天候による影響が直ちに試合日程に反映されます。

降水量2mm程度でも、グラウンドの整備が追いつかなければ、試合を延期する必要が生じます。

特に地方予選や甲子園などのトーナメント戦では、一日のずれが大きな影響を及ぼすため、主催者は天候予報を注視しながら、早めに判断を下す必要があります。

加えて、グラウンド整備の人員や設備が限られている高校も多いため、雨天時の対応能力に大きな差が出やすいのも特徴です。

マラソンや他のスポーツでの降水量の位置づけ

マラソンや長距離走では、少量の雨がかえってランナーの体温上昇を抑えるため、好記録に繋がることがあります。

しかし、降水量が2mmを超え、かつ持続するような状況になると、路面の滑りやすさや視界の悪化、さらに体温低下による筋肉の硬直などが課題となってきます。

また、観客やボランティアスタッフへの負担も増加し、運営全体の安全対策が求められます。他にも、テニスや陸上競技、ゴルフといった屋外スポーツでは降水量の影響が顕著であり、競技特性に応じて中止・延期・継続の判断が柔軟に行われています。

降水量と試合日程について

雨天による試合中止の多い日

年間を通じて試合中止の頻度が高まるのは、主に6月から7月にかけての梅雨時期、そして8月から10月にかけての台風シーズンです。

これらの期間は、短時間で大量の雨が降ることが多く、球場の排水能力を超えることもしばしばです。さらに、夕立やゲリラ豪雨といった局地的な降雨も頻発し、試合直前や途中での中止判断を迫られるケースが多く見られます。

また、雨天が予想される日には、観客動員や交通機関への影響も懸念材料となり、事前の中止決定が下されることもあります。

天気予報を活用した試合日程管理の必要性

近年では、AIによる高精度な気象予測サービスが充実し、運営側は数日前から詳細な降雨パターンを把握することが可能になっています。

これにより、試合日程の事前調整やバックアップ日程の確保がより柔軟に行えるようになりました。

特に地方球場での開催時には、近隣地域の天候傾向を含めた広域的な判断が求められるため、複数の気象情報を併用することが効果的です。

また、過去のデータを分析し、雨天中止の多い曜日や時間帯を避けて試合を設定するなど、統計的なアプローチも実践されています。

雨天時の試合順延の事例

過去のプロ野球では、わずかな降水量でもグラウンドの状態や降雨の継続によって試合が順延された例が多く存在します。

特に、試合開始直後や途中で降雨が強まり、数回裏で試合中止となるパターンも見られます。

たとえば、雨脚が弱くてもグラウンド整備に時間がかかり、試合再開の目処が立たなければ中止となり、翌日に順延されるといったケースがあります。

これにより先発投手のローテーション変更や選手の調整に影響を及ぼすこともあるため、各チームの戦略にも関わる重大な判断になります。

また、観客への影響や払い戻し対応など、球団側の運営負担も大きくなるため、慎重な判断が求められます。

降水量予測とスポーツイベントの開催

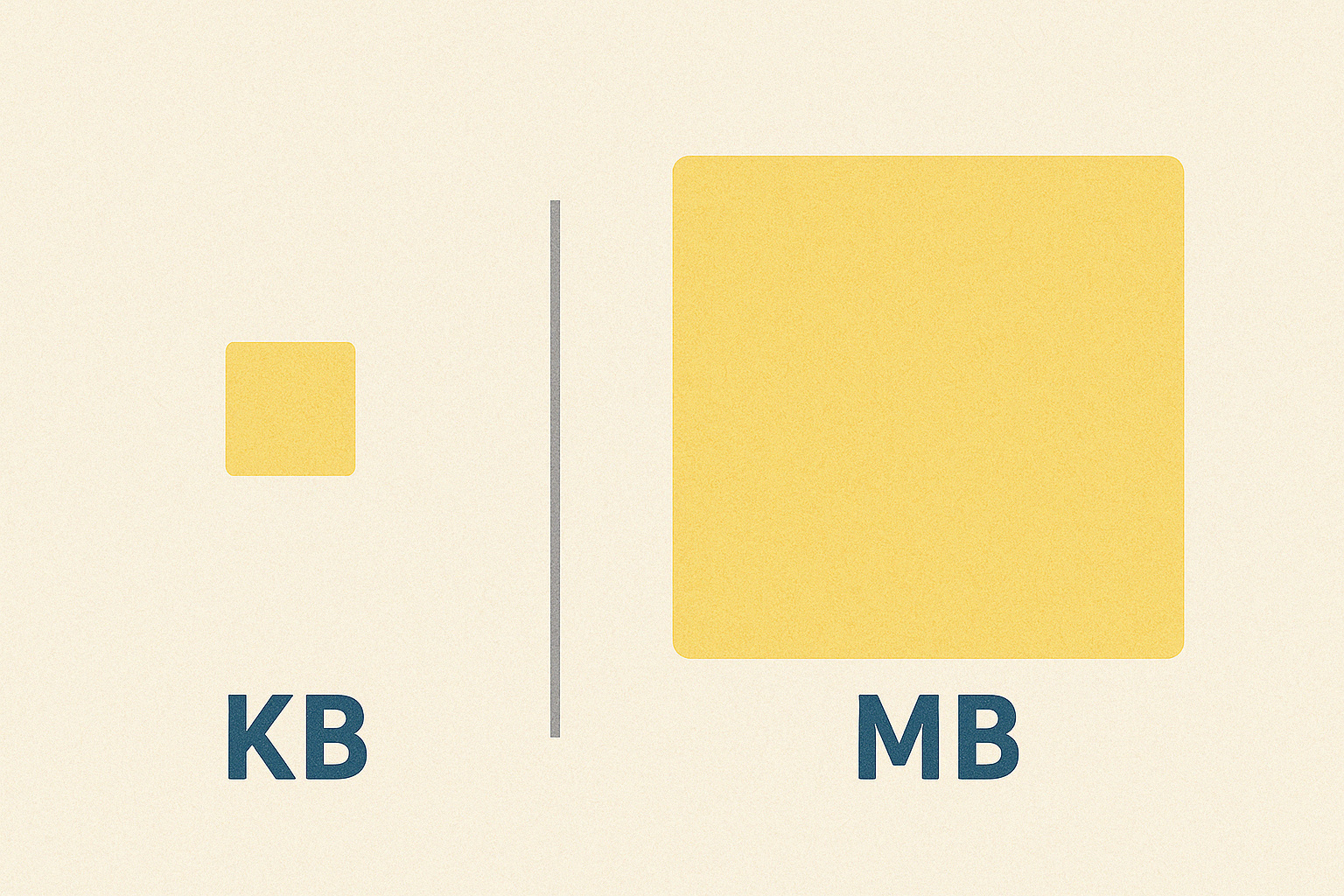

降水量1mmと2mmの違いは

降水量1mmと2mmの差は数字上ではわずかに見えるかもしれませんが、実際には競技環境に対して明確な影響を与えることがあります。

1mmの降雨であれば、グラウンドに水がうっすら染みこむ程度で済むことが多く、屋外競技の実施にはそれほど支障は出ません。

しかし、2mmになると、雨が表面に滞留しはじめるケースもあり、特に整備の行き届いていない球場ではぬかるみやスリップの原因になることがあります。

また、降雨のタイミングや風の影響も加わると、ボールの飛び方や打球のバウンドにも微細な違いが現れるため、プレーの質や戦略に影響が及ぶ可能性が高まります。

天気予報の信頼性と影響の見極め方

試合運営側が天気予報を活用する際は、その精度と予測モデルの特性を正しく理解することが重要です。

気象庁の公式発表に加えて、民間の気象サービスやリアルタイムレーダーも併用し、総合的に判断することが求められます。

たとえば、降水確率50%と表示されていても、具体的な降雨量や降雨時間帯を確認することで、より実用的な判断が可能となります。

また、近年は1時間ごとの高精度な予測が可能になっており、試合開始直前の数分の差で降雨が避けられるような判断も行えるようになりました。

予報の更新頻度や局地的な天候差にも注意を払い、複数のソースを照らし合わせる柔軟な運用がカギとなります。

試合前の準備と雨のチェックポイント

雨天が予想される場合、事前準備が試合の円滑な進行を左右します。

防水シートの準備は当然ながら、試合中に雨が強まった場合のシート展開タイミングやスタッフの動線確保も重要です。

さらに、整備機材の稼働状況や排水溝の清掃・点検も事前に済ませておくことで、急な降雨にも迅速に対応できます。

また、選手や関係者への情報共有、観客への案内体制の整備も準備項目に含めるべきです。

加えて、照明や音響設備が雨天時にも正常に作動するかどうかの確認なども、イベント全体のクオリティを左右する要素として見逃せません。

過去の降水量データと試合結果

過去の試合における降水量の影響

過去の試合データを分析すると、降水量が2mmでも試合が続行されたケースが多く見られます。

たとえば、過去10年間のナイターゲームにおいては、2mm前後の降水量でも約70%以上の試合が予定通り実施されているというデータがあります。

これは、特に最新の排水技術を備えた球場において、雨天対策が非常に進んでいることを示しています。

ただし、同じ2mmの雨量でも、降るタイミングや風の有無によってプレー環境には大きな違いがあり、試合運営側の即時対応力が成否を分ける鍵となっています。

また、過去のデータからは、降雨開始時刻が試合開始前であった場合よりも、途中で降り出したケースの方が中断や中止に至る可能性が高いことも分かっています。

成功した試合開催の天候条件

快適な観戦環境と円滑なプレー進行を両立させるためには、適度な湿度と安定した風速が理想的とされています。

過去に成功した開催例では、湿度が60〜70%程度で、風速が毎秒2〜4メートル程度の安定したコンディションが共通していました。

こうした気象条件では、投手のグリップや打者の打球感覚にも好影響を与えやすく、プレーの質が維持されやすくなります。

また、照明や音響機器が湿気に強い仕様にアップグレードされていたことも、天候に左右されない試合運営を支える要因として挙げられます。

降水量と延長戦の関係

一見関係が薄そうに思える降水量と延長戦ですが、実は降雨による一時中断や進行遅延が、試合全体のテンポを崩す原因となることがあります。

これにより、試合の流れが変化し、得点の拮抗状態が長引いて延長戦に突入するケースも見られます。

特に、試合中盤にかけて降雨が発生し、その後天候が回復して再開された試合では、集中力の維持が難しくなるため、ミスや四球が絡んだ同点劇などが生まれやすくなります。

過去には、降水量2mm前後のコンディションで延長12回に突入した試合も複数報告されており、天候が試合展開に間接的な影響を及ぼす好例といえます。

観客の視点から見る降水量の影響

観客数の変動と降水量

降水量2mm程度であれば、観客数に大きな影響は出にくいものの、観客の層や試合の種類によっては変動が見られます。

特に家族連れや小さな子ども連れの来場者にとっては、わずかな雨でも敬遠される傾向があり、全体の来場数に若干の減少が見られることもあります。

また、地方球場や屋根のないスタジアムでは天候への影響がより顕著であり、チケット購入の段階でキャンセルが発生することもあります。

SNSなどを通じてリアルタイムの天候情報が広がる現代においては、観客の動向も柔軟に変化しやすくなっているため、事前の情報発信や対応策がより一層重要になっています。

雨天時の観客の楽しみ方

雨天でも試合観戦を楽しむためには、事前の準備とスタジアム側の配慮が不可欠です。

レインコートやポンチョの着用はもちろん、防水性のある座布団や荷物カバーなどの持参が快適な観戦を支えます。

最近では、球団やスタジアム運営側がオリジナルレインポンチョやタオルなどを販売・配布するサービスも展開しており、天候が悪くても一体感のある観戦が可能になっています。

また、屋根付きエリアや屋内通路の利用を促す案内の強化、ビジョンでの天候予報表示など、情報提供の工夫によって観客のストレスを軽減できます。

ファンイベントやグッズ販売を屋根のある場所に集中させるなどの工夫も有効です。

入場者数に影響を与える要素

入場者数には天候の他に、試合の注目度、カードの組み合わせ、曜日や時間帯、さらには交通アクセスの利便性といった複合的な要因が関わっています。

たとえば、週末や祝日に行われる注目カードでは多少の雨であっても観客の足取りは鈍りにくく、逆に平日ナイターや順位に関係の薄い試合では降雨が来場意欲を削ぐ要因となりがちです。

さらに、SNSや動画配信サービスの普及によって「無理して行かなくても観られる」という心理が働きやすくなっており、スタジアム側は観戦体験の付加価値を高める工夫が求められています。

季節ごとのプロモーションや来場者特典の導入も、観客数を左右する鍵となります。

2mmの降水量がもたらすメリットとデメリット

水分補給と選手のパフォーマンス

適度な湿度は選手の体力消耗を抑える効果があり、特に真夏のナイターやデーゲームにおいては熱中症リスクを軽減する助けとなります。

湿度が高いことで汗の蒸発が抑えられ、身体の水分保持がしやすくなる場合もあります。しかしその一方で、湿度の上昇はグリップの滑りや視界の曇りといった技術面への影響ももたらします。

特に投手にとっては、ボールが湿って滑りやすくなることで制球力が低下しやすく、細かな投球コントロールに支障が出ることがあります。

バッター側でも、バットの握りが甘くなる可能性や、打球の伸びに微妙な影響が出ることが考えられます。

観客の安全面での配慮

わずかな降水量でも、観客の動線や観戦環境には注意が必要です。

場内通路が滑りやすくなったり、座席のクッションが湿って不快に感じたりすることもあります。階段や傾斜のある場所では転倒事故が発生しやすく、特に高齢者や子ども連れの来場者にとっては大きなリスクとなります。

そのため、スタジアム側では滑り止めマットの設置、警告表示の増設、スタッフによる巡回強化などの対応が求められます。

さらに、雨天対応の設備が整っているスタジアムでは、簡易タオルの配布や傘の使用ルールの周知など、観客の安全と快適性を両立させる施策が重要です。

試合運営におけるメリットとデメリット

雨天による冷却効果は、猛暑日には選手にとってありがたい要素であり、試合全体のテンポを安定させることにもつながります。

また、湿度が高い環境下ではボールの飛距離が落ちやすくなり、投手優位の展開になる場合もあり、戦術の幅が広がることがあります。

これは投手陣の厚いチームにとって有利に働くこともある一方で、長打力を武器とする打線にとっては痛手となる可能性もあります。

一方、グラウンド整備にかかる時間が増えたり、機材の取り扱いが難しくなるといったデメリットも無視できません。また、機材や電気設備への水濡れリスクも上がるため、事前のチェック体制の強化が求められる場面も増えるでしょう。

天気予報を活かした試合運営の工夫

降水量を予測した試合準備

事前に降水量のデータを活用することで、試合のスムーズな進行だけでなく、選手や観客の安全も確保することができます。

近年では、1時間ごとの気象レーダーやAIによる予測モデルなど、高度な予報技術が普及しており、より具体的な対策が立てやすくなっています。

これにより、防水シートや吸水材の配置、スタッフの配置転換などをあらかじめ計画することが可能となり、突発的な天候変化にも柔軟に対応できます。

また、降水確率や雨量に応じた試合前アナウンスや、屋根付きエリアの開放判断など、観客への配慮も準備段階から組み込むことが重要です。

降水量に応じた試合の進行方法

試合当日の降水量や天候の推移を見ながら、臨機応変な試合運営が求められます。

小雨の場合は原則として試合を継続することが多いですが、その際にもグラウンドの状況や選手の動きに注目し、安全性を重視した判断が重要です。

一方、大雨が予想される場合には、あらかじめ開始時刻を遅らせる「ディレイドスタート」や、開始後すぐに中断することを前提とした準備が進められます。

加えて、放送スケジュールや観客対応も影響を受けるため、事前に複数の進行パターンを想定した運営体制を整えておくことが理想です。

観客へのアナウンス頻度を高め、混乱を防ぐコミュニケーション体制も欠かせません。

グラウンド管理の重要性

試合を円滑に進めるためには、グラウンドの状態を最良に保つ管理が不可欠です。

特に排水能力の高い人工芝球場や最新の排水設計を備えたスタジアムでは、雨天時にも試合続行が可能となる場面が増えています。

しかし、内野の土部分やマウンド付近は依然として水の影響を受けやすいため、排水溝や雨水タンクの清掃、砂の補充・撹拌作業などが日頃から求められます。

また、グラウンド整備チームとの連携を強化し、天候変化に応じて迅速に対応できる体制づくりも不可欠です。

さらに、降雨後のグラウンド回復にかかる時間を短縮するために、最新の乾燥機器や吸水ローラーなどの設備導入も検討されつつあります。

まとめ

降水量2mmがプロ野球の試合に与える影響は比較的小さいとされがちですが、実際には多くの要素にわずかながらも確かな影響を及ぼす可能性があります。

選手のパフォーマンス低下やプレーの安全性への配慮、さらには観客の快適な観戦体験の確保など、試合に関わるすべての要素が天候に左右されると言っても過言ではありません。

特に現代のプロ野球は観客動員やメディア中継、スポンサー対応など多くの利害関係が絡むイベントであるため、わずかな降雨でも無視せず丁寧な対応が求められます。

また、天気予報の活用は単なる確認作業にとどまらず、試合準備や運営方針を左右する重要な判断材料となります。

AIによる高精度予報やリアルタイムレーダーを組み合わせることで、降雨のタイミングや強さを細かく把握し、選手や観客、運営スタッフにとって最も安全かつ快適な環境を維持することが可能になります。

今後も気象条件を加味した柔軟な試合運営と設備整備、そして観客目線のサービス強化が求められます。

2mmの降水量でもその影響を軽視することなく、あらゆる角度から対応策を講じることで、より質の高いプロ野球の試合運営が実現できるでしょう。