四字熟語は、日本語において数多くの教訓や哲理を凝縮した表現方法のひとつです。

古代中国の文献に由来しながら、現代の会話や文章においても深い響きを保ち、さまざまな場面で重みを持って使われています。

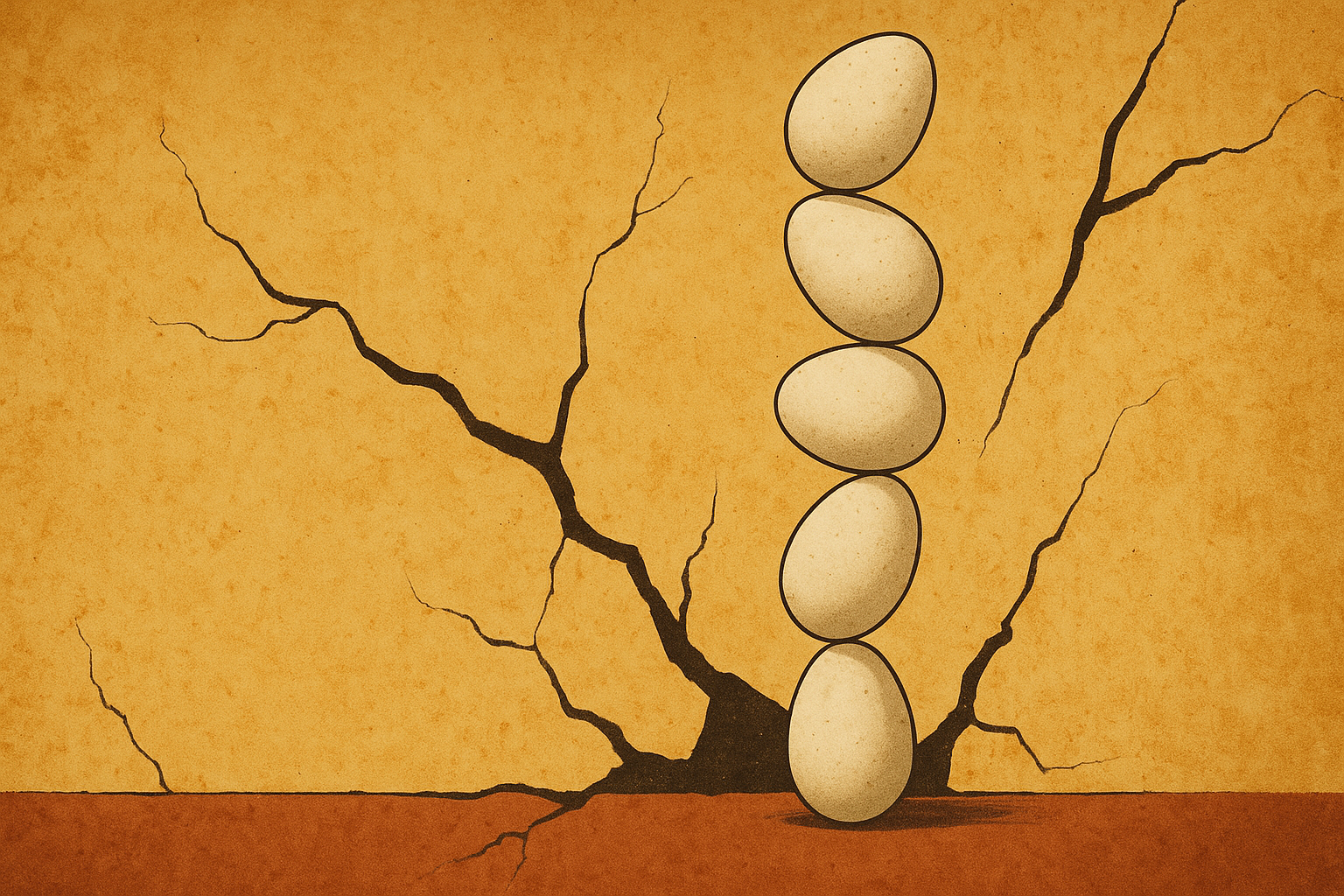

その中でも「累卵之危(るいらんのき)」は、まるで積み重ねられた卵がほんのわずかな衝撃で崩れ落ちるような、極めて危険かつ不安定な状態を力強く表現する語として知られています。

本記事では、この四字熟語の成り立ちや漢字一つひとつの意味、具体的な使用例、歴史的背景、さらには文学作品やビジネスシーンでの応用例までを詳しく解説し、読者の日常や仕事にすぐに役立つ知見をお届けします。

累卵之危とは?その基本的な意味を解説

「累卵之危」を構成する漢字の意味

「累」は「重ねる」「重複する」を表し、ものごとが一つにとどまらず次々と積み重なる様子を示します。

「卵」は「ひとつの壊れやすい存在」を象徴し、生命や状態の繊細さを暗示します。

「之」は英語の『of』に近く、前後の関係をつなぎます。

そして「危」は「危険」「危うい」を意味し、崩壊の寸前を表現します。

直訳すれば「壊れやすい卵をさらに重ねたその危うさ」となり、“わずかなきっかけで全体が崩れ去る恐れ”を強く印象づける比喩表現です。

この四字熟語は、漢字一文字ごとに異なるニュアンスを持ちながらも、組み合わさることで「不安定な状態」をさらに際立たせる構造になっています。

四字熟語としての「累卵之危」の概要

この四字熟語は、言葉通り卵を重ねたその見た目のか弱さから、非常に壊れやすく不安定な状況を示します。

使用者が感じるのは、わずかな外的要因や内部の小さな変化だけで、全体が一気に崩壊する危うさです。

例えば、チームプロジェクトにおいてメンバー間の信頼関係が脆くなり、ちょっとした誤解やコミュニケーション不足が引き金となって計画全体が頓挫してしまうようなケースに適用できます。

また、国際情勢や株式市場のように、外部からの視点ではわかりにくい内部的な不均衡や不透明な要素が蓄積している場合にも、この熟語はその危機感を的確に表現します。

「累卵之危」が示す危険性

「累卵之危」は、現状が一刻を争うほど脆弱で、ほんの一つの不具合や不意の出来事で全体が瓦解してしまう可能性を強く示唆します。

政治の舞台では、同盟関係の微妙なバランスが崩れるだけで国際危機に発展するリスクを説明する際に使われることがあります。

経済面で言えば、複数の企業が連鎖的に影響しあう市場構造の中で、一社の倒産が連続倒産を招く恐れを表すのに有効です。

さらに日常会話でも、趣味のグループや友人関係において、メンバーの誰かが突然離脱したり意見が食い違ったりすることでグループ全体の雰囲気が一気に崩れるような状況を指して用いることができます。

文学作品に見る「累卵之危」の使い方

古典文学や歴史書の中では、帝国や王朝の存亡をテーマにした場面で頻繁に登場します。

例えば、『左伝』においては権力闘争や裏切りから生じる危機感を描写する際に用いられ、その緊迫感は読者の内側にまで緊張を走らせます。

また、中国四大奇書の一つ『三国志演義』では、蜀漢や魏の動乱期における政治的均衡の脆さを示す比喩として使われ、物語に重厚なリアリズムを与えています。

こうした文学作品における使用例からは、単なる言葉以上に深いドラマと人間心理への洞察が感じられ、読者の想像力をかき立てる役割も果たしています。

日常会話での「累卵之危」の表現

現代の会話でも、予期せぬトラブルや関係性の脆弱さを指摘したい場面で使われます。

たとえば、友人同士の計画がちょっとした誤解や予定変更で崩れそうなとき、「まるで累卵之危みたいだね」と冗談めかして表現すれば、その関係の切迫感や不安定さを的確に伝えられます。

SNSやメールで使う場合も同様で、限られた文字数の中で緊急度や注意喚起を示すのに便利です。使いすぎると重々しく響くこともあるため、場面や相手を選んで適切に使うのがコツです。

ビジネスシーンにおける「累卵之危」の例

企業のリーダーやプロジェクトマネージャーが、チームの構成やスケジュール管理の不備を指摘する際にも頻出します。たとえば、新製品開発で複数部署の調整が不十分な場合、「この製品ローンチは累卵之危の状態にある」と表現すれば、組織全体のリスクを社内会議で共有し、迅速な対策を促す効果が期待できます。

また、株主総会や経営戦略プレゼンテーションでも、財務バランスが崩れかけている状況を説明する強力なキーワードとして利用されます。

こうした具体的かつ視覚的なイメージを伴う表現は、課題認識を高め、改善への動きを後押しする力を持っています。

類義語と関連語:四字熟語の広がり

「一触即発」との使い分け

「一触即発」は、わずかなきっかけで緊張が爆発する寸前の状態を指しますが、「累卵之危」は、そもそも積み重なった卵が崩れる危険性が常に存在している状態に焦点を当てます。

前者はまさに張り詰めた糸の一触れ、後者はもはや糸がほころびて解けようとしている綱渡りのような危うさを表現します。

「危機一髪」との違い

「危機一髪」は、危機的な状況の“瞬間”を強調し、取り返しのつかない一歩手前の瞬間的な切迫感を示します。

一方「累卵之危」は、その危機が単発的ではなく継続的に存在し、常に全体が崩れ落ちるリスクをはらんでいる長期的・構造的な不安定さを示唆します。

「羊質虎皮」との関連性

「羊質虎皮(ようしつこひ)」は、外見は虎の皮をまとっているように見えるが、中身は羊のように柔弱であるという意味です。

外からは強そうに見えるものが、実は内部に脆弱性を抱えている点で、「累卵之危」と通じるものがあります。

「風前之灯」との比較

また、「風前之灯(ふうぜんのともしび)」も非常に危うい状態を表しますが、これは風に吹かれた灯火が今にも消えそうな一瞬の状態を強調します。

対して「累卵之危」は、その灯が消える危険が日常的に積み重なっている点が異なります。

「千慮一失」との対比

「千慮一失(せんりょいっしつ)」は、何度も慎重に考えても一度の失敗があるという意味ですが、多くの注意を払ってもなお常に危険が潜んでいる状況として、「累卵之危」と類似性があります。

複数の要素が同時に絡み合って不安定さを増すというイメージです。

これらの類義語や関連語を理解することで、それぞれの微妙なニュアンスや適切な使い分けが可能になります。状況に応じて使い分けることで、より豊かな表現力を身につけましょう。

累卵之危の深掘り:歴史と背景

この四字熟語の起源

「累卵之危」は、中国・春秋時代の編年体歴史書『左伝』晋語下(紀元前628年頃成立)に初出します。

当時、晋国で政敵同士の権力闘争が激化しており、重臣・趙盾(ちょうとん)が暗殺の危機を察知した際、自身の立場を「累卵を積むが如し」と比喩しました。

原文では「累卵之危,不可不慎也」と記され、卵を高く積み上げたらたちまち崩れるように、一歩間違えれば命取りになる危うさを強調しています。

歴史的な文献における「累卵之危」

『左伝』の用例以降、『史記』(司馬遷、紀元前91年頃)や『漢書』(班固、1世紀)など漢代の正史でも引用され、政治的均衡の脆弱さを示す定型表現として定着しました。

たとえば『史記』の「魏公子列伝」では、魏・斉同盟の不安定さを記す際に累卵之危が登場し、国家間の連携が崩壊寸前であることを象徴的に表現しています。

唐・宋以降の詩文や政治論にも引用が見られ、儒教学者の注釈書『四書章句集注』(孔穎達、7世紀)にも解説が載っています。

四字熟語の言葉としての進化

時代とともに「累卵之危」は軍事や外交のみにとどまらず、科挙の試験制度の危うさを語る文章や、宋代の経済評論、明清時代の家庭教育書にも取り上げられました。

江戸時代の日本では、漢文教育の一環として寺子屋や藩校で学ばれ、岡山藩主池田光政の『閑談草』にも引用例があります。

明治以降は新聞や雑誌にも頻繁に登場し、現代では政治批評やビジネス書、自己啓発書など幅広いジャンルで引用される言葉として進化を遂げています。

四字熟語の魅力と「累卵之危」の位置づけ

破顔一笑との対比

「破顔一笑(はがんいっしょう)」は、思わず笑顔になる様子を意味し、極めて穏やかで和やかな状態を示します。

これに対し「累卵之危」は、緊張と不安の極致を示すため、対照的な四字熟語といえます。

二つを並べることで、人の感情が和む瞬間と、一方で崩壊寸前の状況が持つ張り詰めた緊張感のコントラストを楽しむことができます。

四字熟語の学びがもたらす効用

四字熟語を学ぶことで、より繊細かつ的確な日本語表現が可能になります。「累卵之危」のような熟語を知っていることで、状況を的確に伝える表現力が身につきます。

さらに、漢字一字一字の成り立ちを学ぶことで、語彙力だけでなく想像力や解釈力が養われ、読解力や作文力も向上します。

また、四字熟語は短い言葉に重層的な意味を込められるため、ビジネス文書やプレゼン資料、スピーチにおいてもインパクトを与えやすく、聞き手や読み手への印象強化に寄与します。

日常生活で役立つ四字熟語の使い方

例えば、家庭内の不和や子育てにおける細かなルールのバランス崩壊、会社の経営難やプロジェクトのリソース不足、友人との関係修復など、複雑で繊細な場面で四字熟語を使うことで、状況をスマートに表現できます。

具体的には、SNSの短い文章で切迫感を伝えたいときや、メールの件名で注意喚起を行いたいときにも有効です。

さらに、会議のアイスブレイクとして一言添えることで、メンバーの意識を引き締めたり、プレゼン冒頭で印象的なフレーズとして用いることで、内容への興味を高めることもできます。

また、子どもへの教育現場では、四字熟語をクイズやワークシート形式で取り入れることで、語彙学習と論理的思考のトレーニングを同時に行うことが可能です。

こうした実践的な使い方を通じて、四字熟語は生活に深みと彩りを与えるツールとなります。

まとめ

「累卵之危」は、極めて不安定で崩れやすい状態を象徴する四字熟語であり、古代中国の政治的危機を描いた逸文から現代のビジネスや日常生活、さらには教育現場にいたるまで、幅広いシーンで応用されています。

その核心には、“わずかな衝撃で全体が一瞬にして瓦解する”という強烈なイメージがあり、一言で深刻さや緊迫感を伝えられる表現力の高さが特徴です。

この語を活用することで、リスクや危機の認識を共有しやすく、プロジェクトマネジメントや危機管理の場面では、効果的な注意喚起や意思決定の促進に寄与します。

また、日常会話やSNS、メールの件名などでは、短文で緊急性や注意が必要な状況をスマートに伝えるキー・フレーズとして重宝します。

さらに、教育現場では四字熟語学習を通して漢字の成り立ちや文化的背景を学ぶことで、語彙力や読解力、論理的思考力の向上が期待できます。

このように「累卵之危」は、かつて古代文献に刻まれた比喩を現代の多様な文脈に蘇らせ、的確かつ印象的なコミュニケーションを支える強力なツールです。ぜひ、日々の語彙の一つとして取り入れ、その応用力を実感してみてください。