日本の四字熟語には、古代から人々の生活や価値観、さらには時代ごとの思想や心情を映し出すものが数多く存在します。

それぞれの言葉は短いながらも深い含蓄を持ち、人間の生き方や社会の在り方を象徴的に示しています。

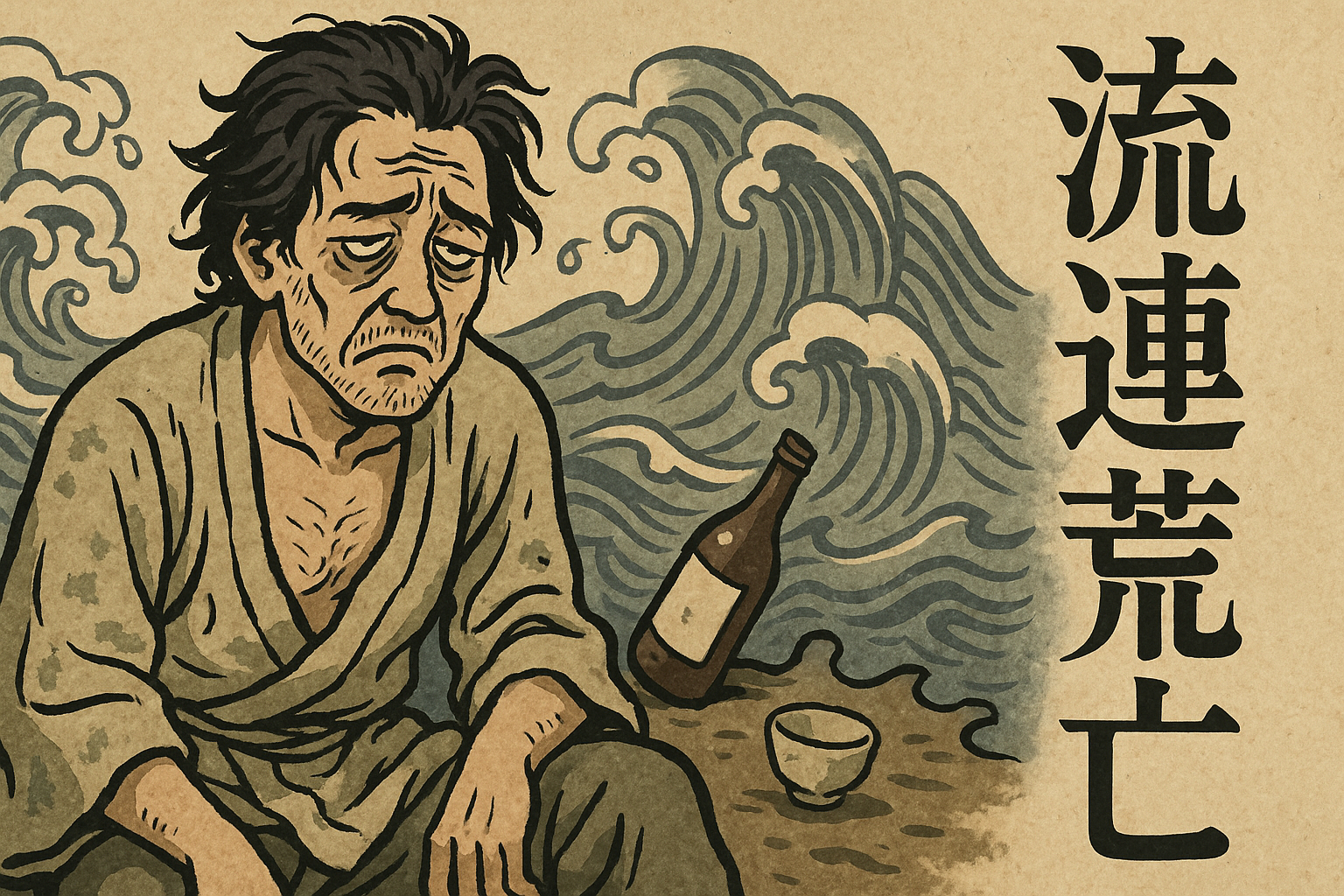

その中でも「流連荒亡(りゅうれんこうぼう)」は、快楽に溺れることの危うさや、自制を失ったときに訪れる人生の崩壊を警告する言葉として注目されます。

この熟語は単に戒めの意味にとどまらず、人間が欲望や誘惑にどう向き合うべきかを考えるきっかけを与えてくれます。

本記事では、この言葉の意味や由来、歴史的背景に加え、具体的な使用例や文学的解釈、さらに現代社会における応用の仕方についても詳しく解説していきます。

流連荒亡とは?

流連荒亡の意味と背景

「流連荒亡」とは、遊興や快楽に溺れて身を持ち崩し、結果的に人生を荒らし滅ぼしてしまうことを表す四字熟語です。

単に一時的な過ちを指すのではなく、欲望に抗えず繰り返し快楽へ流されることで生活基盤や人間関係、さらには社会的地位までも失っていく様子を強調しています。

心の弱さや欲望に流されることの危険性を示しており、戒めの意味で用いられることが多い表現であると同時に、古代から現代に至るまで「自制心を持つことの重要性」を考えさせる契機ともなっています。

流連荒亡と利用される場面

この言葉は、酒や博打、遊興に夢中になって生活が破綻していく人々を表す際によく使われます。

そこには単なる娯楽の域を超えて日常生活の維持や家族関係、社会的信用をも失ってしまう深刻な事例が含まれます。

現代でも、過度な浪費や依存による失敗を語る場面で比喩的に引用されることがあり、ギャンブル依存やアルコール依存、さらにはオンラインゲームや買い物中毒といった新しい形の依存症にも重ねられて使われるケースが増えています。

このように、流連荒亡は過去の教訓にとどまらず、現代社会の多様な問題を映し出す鏡としても用いられているのです。

流連荒亡の漢字の成り立ち

「流連」はその場に長くとどまり、快楽や情に流されることを意味します。

単なる一時的な逗留にとどまらず、理性を失って長く執着してしまう様子を示す言葉です。

「荒亡」は荒れ果てて滅びることを表し、財産や社会的地位、人間関係までも失う悲惨な結末を含意しています。

両者を組み合わせることで「流されて滅びる」という戒めの言葉となり、古来から人々に強い警告を与えてきました。

さらに、この表現は快楽への執着や依存が少しずつ破滅を招く過程をも暗示しており、現代においてもなお普遍的な教訓性を持ち続けています。

流連荒亡の使用例

文学作品での流連荒亡

古典文学や漢詩において、享楽にふける人物が人生を誤る場面で「流連荒亡」が用いられることがあります。

例えば、遊郭や酒宴に溺れる人物の末路を描いた作品などが挙げられます。

さらに、詩文では人生の儚さや無常観を強調するために挿入されることも多く、享楽の果てに訪れる孤独や破滅を象徴的に描写する役割を担います。

こうした表現は、物語を通じて人間が欲望に流されたときの結末を深く考えさせる寓話的要素を帯びるようにしています。

流連荒亡を使った名言

「一時の楽しみに流されれば、やがて流連荒亡の道に至る」という言葉は、短絡的な快楽が人生を蝕むことを警告しています。

名言として現代でも引用されることがあります。この表現は単なる教訓にとどまらず、短期的な欲望を追い求めるあまり長期的な目標や大切な人間関係を犠牲にする危険性を強調しています。

例えば、目先の快楽に心を奪われれば、努力や信頼を積み重ねてきた成果を一瞬で失う可能性があるという警告でもあります。

そのため、この言葉は教育の場や自己啓発の文脈でも引用され、人生における節度や自制心を忘れないための象徴的な一節として人々に広く受け入れられています。

流連荒亡の伝承と解釈

古代中国の思想や儒教的な倫理観の中で、この熟語は「節度を持つこと」の重要性を教えるものとして伝えられてきました。

過度な欲望は人生を荒廃させる、という普遍的な教えです。

さらに、この思想は政治や家庭教育の場面でも繰り返し語られ、社会全体の秩序を守る規範として大きな役割を担ってきました。

例えば、為政者は国を治める際に国民へ欲望を抑制し節度を守るよう訓示することで治世の安定を図り、家庭では親が子へ生活の知恵として説くなど、多方面で重要な意味を持ち続けてきました。

こうした背景から、「流連荒亡」は個人の道徳心だけでなく社会全体の安定と調和を支える価値観として重んじられてきたのです。

流連荒亡に関連する四字熟語

流連荒亡と類似の四字熟語

「酒池肉林」や「驕奢淫逸」など、享楽に溺れる様子を表す四字熟語は他にも存在します。

これらと「流連荒亡」は同じ警告の意味を持っています。

さらに「放蕩無頼」や「酒色財気」といった表現も類似しており、いずれも人間が欲望の渦に飲み込まれた末に堕落していく様子を端的に示しています。

これらを並べて考えることで、古来より人々が快楽や浪費の危険性をどれほど重く受け止めてきたかが理解でき、四字熟語が持つ道徳的・教訓的な価値の深さを再認識することができるでしょう。

流連荒亡の多様な意味

単に遊興の過多を指すだけでなく、「現実逃避に溺れて人生を台無しにする」という広い意味でも用いられることがあります。

例えば、困難や責任から逃れるために過剰な娯楽や依存的な行動に走るケースも含まれます。

現代ではスマートフォンやインターネット依存、オンラインゲーム、SNS中毒などもこの言葉に重ねて語られることがあり、人々に自制を促す象徴的な表現として生き続けています。

流連荒亡の解釈の違い

一部では「儚さ」や「無常観」を含む解釈も存在し、単なる戒めの言葉以上に、人生の儚さを表現する文学的な側面もあるとされています。

さらに、時間の移ろいや人間の運命の不確かさを表現する文脈でも引用され、人生の無常を象徴する言葉として深く味わわれています。

そのため、この熟語は道徳的な警告にとどまらず、文学的情緒や人生観を豊かにする表現としても高く評価されてきました。

流連荒亡が表す心情

孤独と流連荒亡の関係

孤独や心の虚しさから、遊興や快楽に逃げ込む人間心理を「流連荒亡」は象徴しています。

心の隙間を埋めようとする行動が、逆に人生を崩壊させてしまうという警告です。

さらに、この心理には一時的な安堵や充足感を求めながらも、結局は後悔や自己嫌悪を生み出すという矛盾が含まれています。

人は孤独に直面すると、不安や寂しさを紛らわせるために衝動的な行動に走ることがありますが、その結果として生活の安定や信頼関係を失ってしまうことも少なくありません。

こうした背景から、この言葉は孤独が人間にもたらす影響の大きさと、それにどう向き合うかの重要性を強く示しているのです。

流連荒亡と人生の教訓

節度を忘れず、欲望に振り回されないことの大切さを教えてくれる四字熟語です。自制や節制の心を持つことが、豊かな人生を送るための鍵とされています。

さらに、この考え方は単なる個人の生活習慣にとどまらず、仕事や人間関係においても大きな意味を持ちます。

節度を意識することで冷静な判断力や信頼関係を築く力が養われ、結果として人生全体をより安定させる効果があるのです。

こうした点から、「流連荒亡」は私たちが日常を見直し、長期的に持続可能な生き方を模索する上で重要な教訓を与えてくれる熟語といえるでしょう。

流連荒亡の心理的影響

この言葉は、人間が持つ弱さや葛藤を映し出すと同時に、「自分を律することの重要性」を心理的に気づかせてくれるものです。

さらに、この熟語を意識することで、感情や欲望に振り回されず冷静に判断する姿勢を学ぶことができます。

また、流連荒亡という警告は人々に反省を促し、失敗や挫折を単なる過ちではなく人生をより良くする糧として捉える視点を与えてくれます。

そのため、この言葉は心の成長や精神的な成熟を支える重要な要素として機能しているのです。

まとめ

「流連荒亡」とは、欲望や享楽に流されて身を滅ぼすことを表す四字熟語であり、古くから戒めとして用いられてきました。

文学的な引用や現代的な比喩としても活用できるこの言葉は、私たちに節度を忘れず生きることの大切さを教えてくれます。

さらに、この熟語は単なる警告にとどまらず、人生の選択においてどのように欲望と向き合うかという普遍的な問いを投げかけています。

古典文学から現代の社会問題まで幅広い文脈で引用され、人々に自制と節度の価値を再認識させる役割を担っています。

そのため「流連荒亡」は、日々の生活の中で小さな選択を積み重ねる重要性や、欲望と理性の均衡を保つことの意義を私たちに深く考えさせる言葉として、今なお生き続けているのです。