郷土料理

郷土料理 山口県の郷土料理「茶粥」の歴史と文化を解説

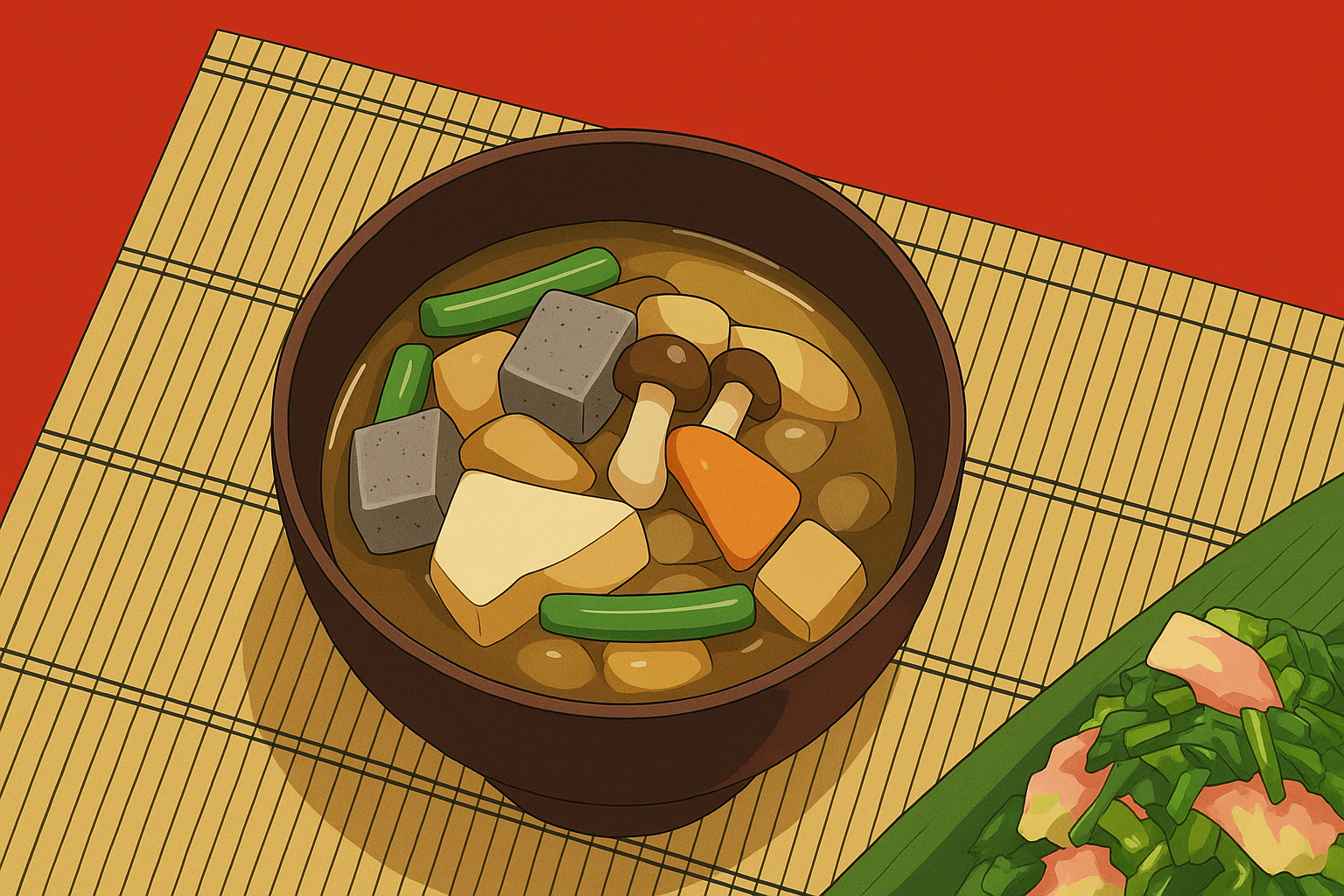

日本には地域ごとに独自の食文化が根付いており、四季折々の食材を生かした料理や伝統に基づく食習慣が数多く存在します。山口県にもその土地ならではの郷土料理が多く伝えられており、中でも素朴な味わいと栄養価の高さで親しまれているのが「茶粥(ちゃがゆ...

郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  四字熟語

四字熟語  暮らしの知識

暮らしの知識  四字熟語

四字熟語  似た言葉の違い

似た言葉の違い  四字熟語

四字熟語  四字熟語

四字熟語  暮らしの知識

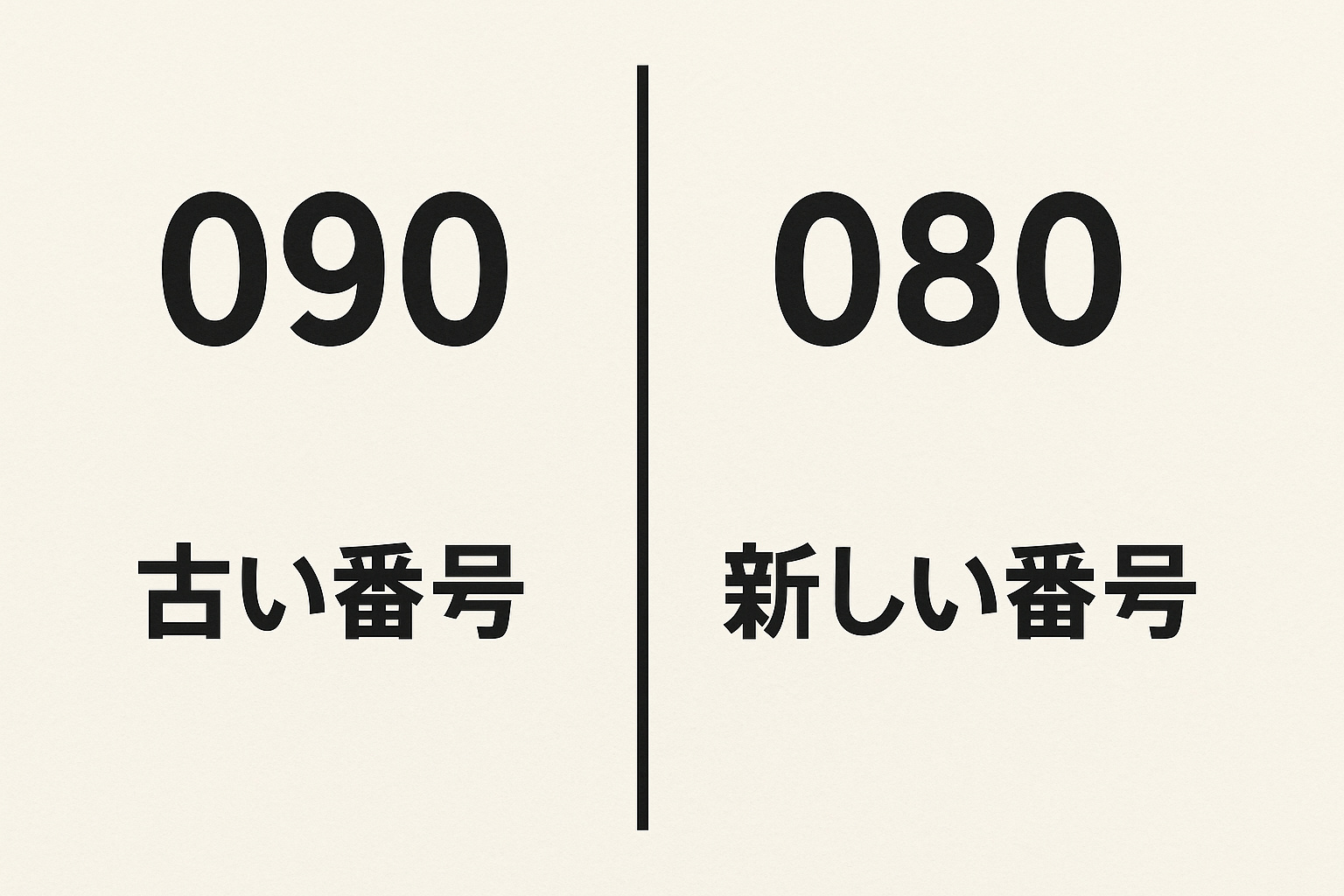

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  故事成語

故事成語  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識