暮らしの知識

暮らしの知識 ペンチなしでも大丈夫!知っておくべき代用品

「ペンチが必要だけど、今手元にない…」そんなとき、身近な道具で代用できれば非常に便利です。突然の修理や作業に直面した際に、ペンチがないからといってあきらめる必要はありません。実は、私たちの身の回りにはペンチの役割を一時的に担うことができる道...

暮らしの知識

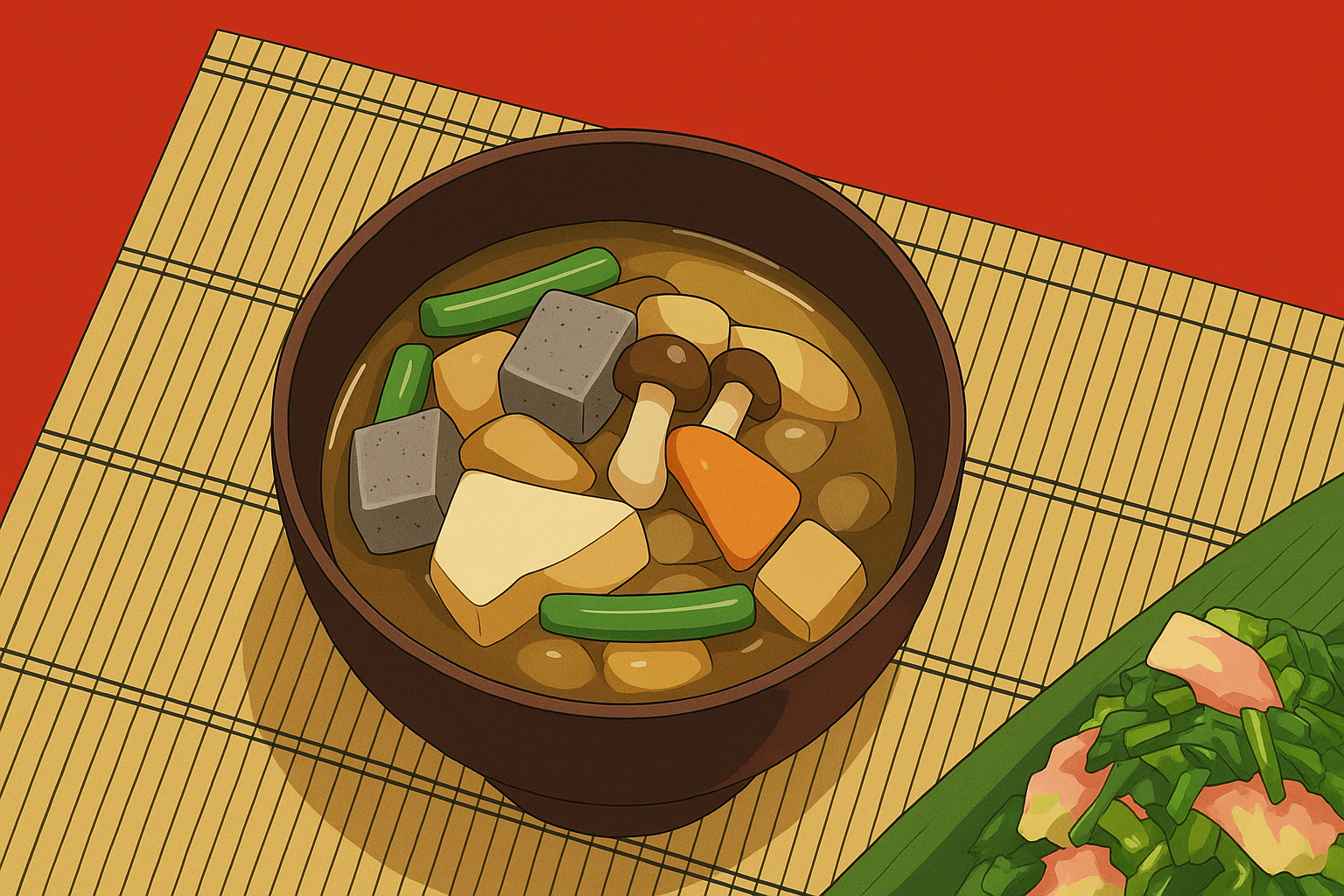

暮らしの知識  郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  四字熟語

四字熟語  暮らしの知識

暮らしの知識  四字熟語

四字熟語  似た言葉の違い

似た言葉の違い  四字熟語

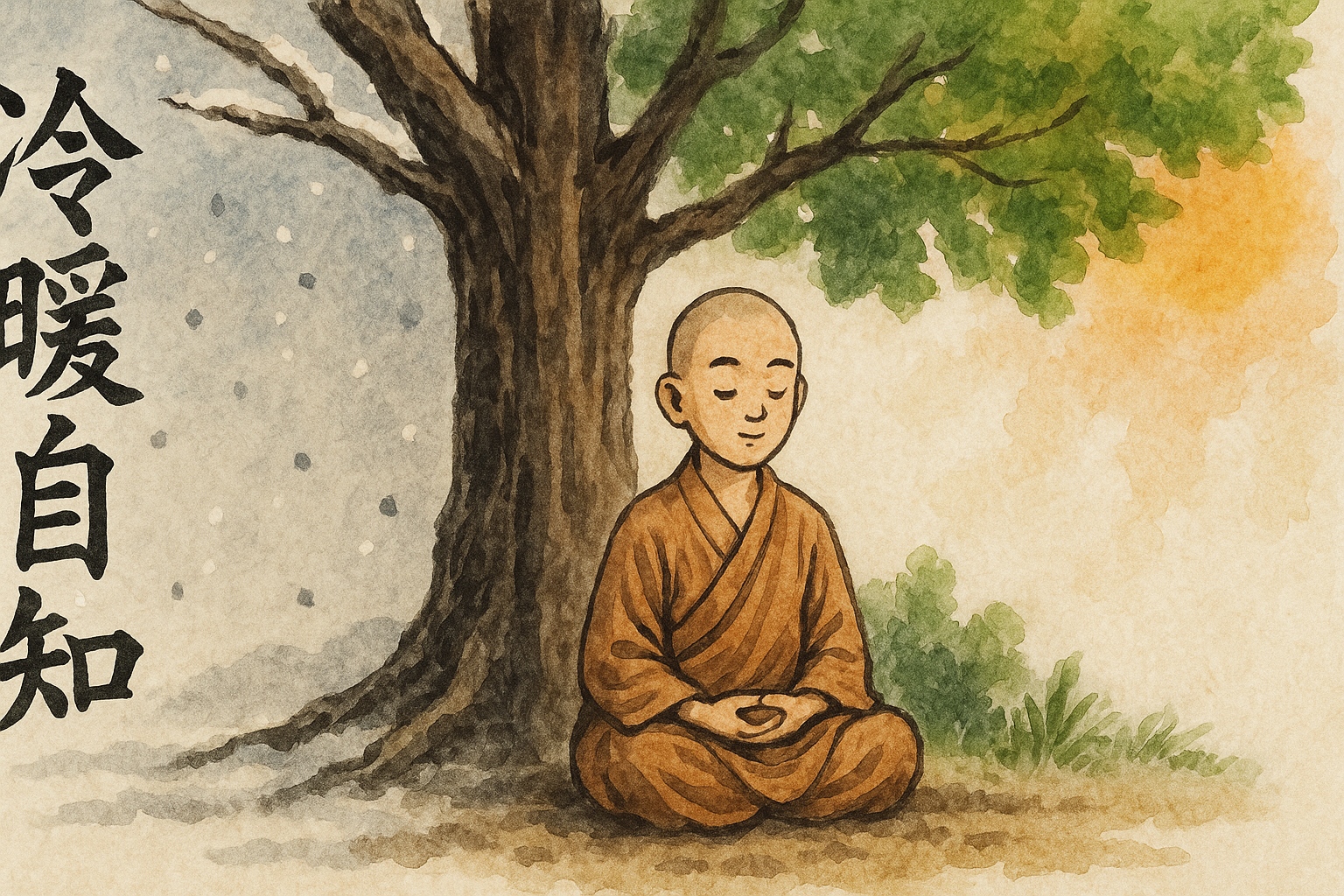

四字熟語  四字熟語

四字熟語  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  故事成語

故事成語  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識