暮らしの知識

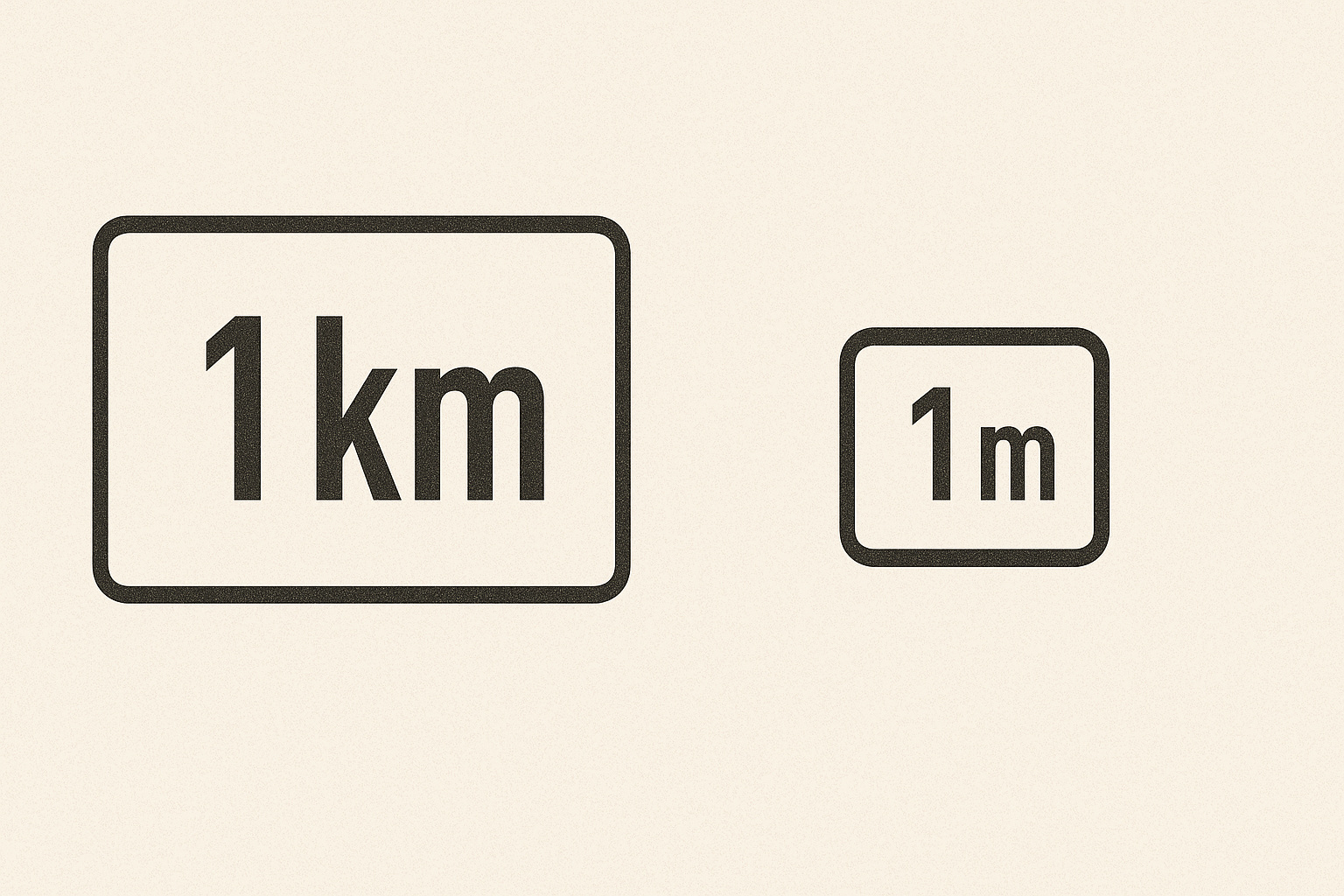

暮らしの知識 一キロメートルは何メートルになるのか?

距離の単位は、日常生活や運動において重要な役割を果たします。日常の移動やスポーツ、さらには科学や工学の分野でも、正確な距離の理解は欠かせません。本記事では、1キロメートルが何メートルに相当するのかを理解し、さまざまな換算方法や距離感覚につい...

暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  似た言葉の違い

似た言葉の違い  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  四字熟語

四字熟語  暮らしの知識

暮らしの知識  似た言葉の違い

似た言葉の違い  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識