近年、日本の社会では「フラリーマン」と呼ばれる現象が注目を集めています。

彼らは仕事が終わってもすぐに自宅へ戻ることなく、公園やカフェ、居酒屋、ゲームセンターなどで時間をつぶしながら一人の時間を過ごす傾向があります。

このような行動を取る背景には、働き方改革の影響や家庭内での居場所の問題、ストレス解消の手段としての側面など、さまざまな要因が絡んでいます。

本記事では、フラリーマンという言葉の定義から、その急増の背景、社会的な影響、そして彼らの生活スタイルについて詳しく分析していきます。

また、フラリーマンの増加が家庭や企業にどのような影響を与えるのかについても掘り下げ、最終的には、フラリーマン化を防ぐための対策についても提案していきます。

フラリーマンというライフスタイルがなぜ広がっているのか、彼らが抱える悩みとは何か、そしてどのような解決策が求められているのかを、多角的な視点から探っていきましょう。

フラリーマンとは何か?その定義と背景

フラリーマンの定義

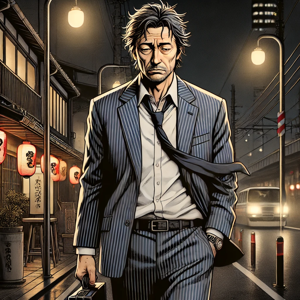

フラリーマンとは、仕事が終わってもすぐに家に帰らず、街をさまよいながら時間を過ごす男性を指します。

この言葉は、もともと定年後に自宅での居場所を失った男性を指すものでしたが、現在では30〜40代の現役世代にも広がっています。

彼らは、家庭内での役割や自己の居場所に関する葛藤を抱え、仕事と家庭のバランスをうまく取ることができず、結果として一人の時間を持つことを選択する傾向があります。

フラリーマンが急増する理由

フラリーマンの増加には、さまざまな社会的・個人的な要因が関係しています。

働き方改革の影響:近年、政府が推進する働き方改革により、残業時間が制限されるようになり、これまで仕事に費やしていた時間が減少しました。これにより、急に増えた自由時間をどう使えばよいか分からず、結果として仕事帰りに街をふらつく習慣が生まれました。

家庭との関係性:家庭において積極的な役割を担うことが求められる一方で、長年の職場中心の生活から抜け出せず、家事や育児への関与に対して消極的な男性も多くいます。その結果、家庭内での存在意義を見失い、家に帰ることを避けるようになります。

ストレス発散の場の不足:現代社会では、仕事のストレスを発散する場が限られています。職場の人間関係の変化や、飲み会文化の衰退も影響し、悩みを打ち明ける相手がいないまま孤独を感じる男性が増えています。この孤独感が、フラリーマンという行動の根底にある要因の一つです。

個人のアイデンティティの喪失:特に、仕事にアイデンティティを強く依存していた人ほど、仕事時間が減ることで「自分が何者なのか」が分からなくなるケースが多くなります。これまで仕事をしている時間に価値を見出していた人が、突然多くの自由時間を与えられ、どう使っていいか分からず戸惑うことがフラリーマン化の一因となっています。

フラリーマンと働き方改革の関係

働き方改革の推進により、残業時間が減少し、退社時間が早まっています。

本来であれば、家庭で過ごす時間が増え、家族とのコミュニケーションが活発になることが理想ですが、実際にはそううまくはいかないケースも多く見られます。

特に、長年仕事中心の生活を送ってきた人にとっては、「急に家庭での役割を担え」と言われても、具体的に何をすれば良いのか分からず戸惑いを覚えることが多いのです。

また、職場においても、働き方改革の影響で業務の効率化が求められる一方で、個々の従業員のストレス管理やメンタルケアには十分な配慮がなされていない場合もあります。

こうした状況下で、行き場を失った男性たちが、仕事終わりにふらつくという行動をとるようになるのです。

さらに、社会全体の価値観の変化もフラリーマンの増加に影響を与えています。

かつては「仕事が終わったら家に帰るのが当たり前」という風潮が強かったものの、現在では「自分の時間を持つことが重要」という価値観も広まりつつあります。

そのため、意識的にフラリーマン的な生活を選択する人も増えてきており、単なる「帰りたくない」ではなく、「自分の時間を大切にするために寄り道する」という考え方にシフトしている人もいるのです。

このように、働き方改革がもたらした変化は、決して一概にポジティブなものとは言い切れず、家庭・職場・個人のそれぞれにおいて、新たな課題を生み出しているのが現状です。

フラリーマンの社会的影響

フラリーマンの増加が家庭に及ぼす影響

フラリーマンの増加により、家庭内での夫婦関係が希薄になる可能性があります。

特に共働き世帯では、家事や育児の負担が妻に偏ることで夫婦のバランスが崩れることが懸念されます。また、家に帰らない夫に対する妻の不満が募ることで、家庭内での争いが増加し、場合によっては離婚に至るケースも報告されています。

加えて、フラリーマンの父親が家にいる時間が少ないため、子どもとの接点が減少することも問題視されています。

特に幼少期の子どもにとって父親の存在は重要であり、親子のコミュニケーションが不足することで、子どもの情緒や社会性の発達に影響を及ぼす可能性も指摘されています。

フラリーマンと家族の関係

フラリーマンの存在は、家族とのコミュニケーション不足を招くことが多いです。

夫婦の会話が減るだけでなく、家族全体で過ごす時間が短くなることで、家庭の一体感が薄れてしまいます。

特に、妻がワンオペ育児を強いられるケースでは、夫に対する不満が大きくなり、夫婦関係の冷え込みにつながることがあります。

また、家族間のすれ違いが続くと、夫自身も家庭での居場所を見つけられなくなり、ますますフラリーマン化が進行する悪循環が生まれることもあります。

この状況を改善するためには、夫婦間での対話を増やし、お互いの気持ちや考えを理解し合う努力が必要です。

企業におけるフラリーマンの問題

企業側からすると、フラリーマンは「労働時間が減っているのに生産性が向上しない」という問題を引き起こします。

また、社員のエンゲージメント低下にもつながる可能性があります。

特に、仕事の時間が減ったことでモチベーションを保つのが難しくなり、結果的に仕事への熱意を失ってしまう社員が増えることが懸念されます。

さらに、フラリーマンが増加することで、企業文化にも影響が及ぶ可能性があります。

例えば、従来の「遅くまで働くことが美徳」という価値観が根強い企業では、早く退社する社員が孤立するケースが見られるかもしれません。

その結果、職場内のコミュニケーションが減少し、チームワークの低下を招くことも考えられます。

このような問題を解決するためには、企業側もフラリーマンに対する理解を深め、社員のワークライフバランスをより柔軟に考える姿勢が求められます。

例えば、家族との時間を大切にする文化を醸成し、従業員同士の相互理解を促進する施策を導入することが、長期的な企業の成長につながる可能性があります。

フラリーマンの生活スタイル

フラリーマンの「行き先」とは?

フラリーマンの典型的な行動パターンには以下のようなものがあります。

・居酒屋やバーでの一人飲み

・ゲームセンターや漫画喫茶での時間つぶし

・公園やカフェでぼんやり過ごす

・スポーツジムや銭湯でリフレッシュ

・ショッピングモールをぶらつく

・図書館やコワーキングスペースで静かに過ごす

フラリーマンが寄り道をする目的は様々であり、単なる暇つぶしだけでなく、仕事の疲れを癒したり、新しい趣味を模索したりすることも含まれます。

また、夜の街を歩くことで日常のプレッシャーから解放されると感じる人も少なくありません。

フラリーマンの趣味と息抜き

多くのフラリーマンは、趣味や息抜きの手段を求めています。例えば、スポーツ観戦や読書、ゲームなどが一般的です。

加えて、映画鑑賞、写真撮影、散歩、カフェ巡りなども人気があります。

最近では、趣味を持つことがフラリーマンの充実度を左右する重要な要素と考えられており、社会人向けのサークルやイベントに参加するケースも増えています。

例えば、ランニングクラブに参加することで健康維持と交流を兼ねたり、ボードゲームカフェで新たな人間関係を築いたりすることもあります。

また、オンラインでの趣味活動も注目されており、SNSや趣味のコミュニティを活用することで、自宅にいながら新しいつながりを持つことが可能になっています。

フラリーマンと仕事の両立

フラリーマンでありながらも、仕事を疎かにするわけではありません。しかし、仕事とプライベートの時間の使い方に戸惑いを感じている人も少なくありません。

特に、これまで長時間労働を続けてきた人にとっては、急に増えた自由時間を有意義に使うことが難しく、仕事とプライベートのバランスを取るのに苦労することがあります。

その結果、フラリーマンとしての時間を持つことがストレス解消の手段となっている人も多いのです。

また、フラリーマンの中には、副業や資格取得に時間を費やす人もいます。例えば、仕事後にプログラミングを学んだり、英会話教室に通ったりすることで、自己成長を図るケースも増えています。

こうした活動を通じて、フラリーマンの生活は単なる「寄り道」ではなく、自分自身のスキルアップやキャリア形成にもつながる可能性があります。

フラリーマンが抱える不満

家庭内での役割分担

家庭内での役割分担が不明確なことが、フラリーマン化の要因の一つです。

特に家事や育児に関わる機会が少ない男性ほど、家庭内での存在意義を感じづらくなります。

これまで仕事中心の生活を送ってきた男性の中には、家庭での役割を担うことに戸惑いを感じる人も多く、結果として家庭の中での居心地が悪くなり、外で時間を過ごす傾向が強まります。

家事や育児の負担を公平に分担することが重要ですが、多くの家庭では「家事のやり方が分からない」「何をすればよいのか分からない」という男性側の問題もあります。

そのため、夫婦間での役割を明確にするために、具体的なタスクをリスト化する、夫の得意な分野から家事を始めてもらうといった工夫が求められます。

フラリーマンとしての時間管理

急に自由な時間が増えたことで、時間の使い方が分からない人も多く、結果として無為に時間を過ごしてしまうことがあります。

特に、仕事に全ての時間を費やしてきた人にとっては、余暇を楽しむという概念が薄く、どう過ごせば良いのか分からず、結局何もしないまま時間が過ぎてしまうこともあります。

時間を有効に活用するためには、趣味を持つことや、家庭内での役割を増やすことが有効です。

例えば、料理を始めてみる、子どもと遊ぶ時間を作る、資格取得のための勉強をするなど、具体的な目標を設定することで、時間の有効活用が可能になります。また、時間管理アプリを活用して、1日の予定を可視化するのも一つの方法です。

残業とフラリーマンの関係

残業が減ったことは良い面もありますが、それまで仕事中心だった男性にとっては、居場所を見つけるのが難しくなる要因にもなっています。

仕事を早く終えたからといって、すぐに家庭に溶け込めるわけではなく、仕事以外の活動をどう過ごせばいいのか分からない人も多いのが現実です。

また、長年の職場文化の影響で、「家に早く帰ること=仕事ができない」といった固定観念が根付いているケースもあり、残業をしないことで自己評価が下がると感じる人もいます。

こうした意識を変えるためには、企業側の価値観の転換と、ワークライフバランスを重視する文化の醸成が必要です。

さらに、仕事以外の時間を充実させるためのサポートも重要です。例えば、企業が従業員向けの余暇プログラムや、家庭での役割をサポートする制度を導入することで、フラリーマン化を防ぐことができるでしょう。

フラリーマンの急増とその対策

フラリーマン急増の背景

フラリーマンが急増する背景には、社会の変化や家庭内の役割の変化が影響しています。

特に、働き方改革や家族観の変化が大きな要因となっています。近年では、共働き世帯の増加や育児・家事の分担に対する意識の変化が進んでいるものの、依然として従来の価値観が残っており、男性が家庭での役割を担うことに戸惑いを感じるケースも多く見られます。

また、職場においても、長時間労働が評価される企業文化が根強く残っているため、働き方改革によって早く退社できる環境が整っても、社員が帰宅後の時間をどう活用すればよいのか分からない状況が生まれています。

特に、これまで仕事に多くの時間を割いてきた男性にとって、急に増えた自由時間の使い方を見つけることは容易ではなく、結果的に「帰りたくない」「どこかで時間を潰したい」といった心理が働き、フラリーマン化が進行しているのです。

企業が取るべき対策

企業としては、以下のような対策が考えられます。

社員向けの余暇プログラムの提供:従業員が仕事以外の時間を有意義に使えるよう、企業が趣味やリフレッシュをサポートするプログラムを提供することが効果的です。スポーツクラブの割引制度や、文化活動への参加支援などが考えられます。

家族との関わりを促進する制度の導入:例として、家族手当の拡充や家族参加型のイベントを定期的に開催し、社員が家庭とのつながりを深められる機会を提供することが重要です。

在宅勤務やフレックスタイムの推進:通勤時間を削減し、柔軟な働き方を実現することで、家庭で過ごす時間を増やす取り組みが求められます。また、業務効率の向上にもつながる可能性があります。

メンタルヘルス支援の充実:仕事や家庭のストレスを軽減するために、カウンセリングサービスを提供したり、社員が気軽に相談できる体制を整えることも、フラリーマン対策の一環となるでしょう。

フラリーマンに必要なサポート

フラリーマンが充実した生活を送るためには、家庭や企業からのサポートが不可欠です。

例えば、家庭内でのコミュニケーション強化や、趣味を持つことの推奨などが挙げられます。

家庭内の役割の見直し:夫婦間で家事や育児の役割を再分担し、夫が積極的に家庭に関与できる環境を整えることが重要です。

趣味の推奨と支援:新しい趣味を見つけることは、フラリーマンの孤独感を軽減し、充実した生活を送るための鍵となります。習い事や地域コミュニティに参加することで、家以外の居場所を作ることも有効です。

デジタルツールの活用:家族間のコミュニケーションを円滑にするために、メッセージアプリやオンラインカレンダーを活用し、互いの予定を共有することで、自然な交流が生まれるような環境づくりが求められます。

このように、企業や家庭が適切なサポートを行うことで、フラリーマンが単なる「帰りたくない存在」ではなく、より豊かで充実した時間を持てるようになる可能性があります。

フラリーマンとコミュニケーション

社内のコミュニケーション問題

フラリーマンになる人の多くは、職場でのコミュニケーション不足が原因でストレスを感じています。

仕事上の対話が減少し、孤立感を抱える社員が増えることで、企業全体の士気や協調性にも影響を及ぼす可能性があります。

この問題を解決するために、企業は定期的な1on1ミーティングの導入やメンター制度の充実を図ることが求められます。

特に1on1ミーティングでは、上司と部下の間で自由に意見を交わす機会を増やし、業務上の悩みやプライベートな課題についても相談しやすい環境を整えることが重要です。

また、チーム内のランチ会やカジュアルなミーティングの場を設けることで、社員同士のつながりを強化することも有効な手段となります。

さらに、社内SNSやオンラインチャットツールを活用し、情報共有や雑談が気軽にできる環境を整えることで、リアルタイムのコミュニケーションを促進することができます。

このような取り組みを継続的に行うことで、フラリーマンの孤独感を軽減し、職場での居場所を見つけやすくすることが可能になります。

フラリーマンネットワークの形成

フラリーマン同士がつながることで、新たな趣味や活動の場を見つけることができます。

オンラインコミュニティやオフ会の活用も一案です。最近では、ビジネスSNSを通じて同じような境遇の人々と情報交換を行うケースも増えており、オンライン上での交流がフラリーマンの心の拠り所になることもあります。

また、社外のコミュニティイベントに参加することで、異業種の人々とつながり、新たな視点を得ることができるでしょう。

例えば、読書会やスポーツサークル、社会貢献活動など、趣味や関心に応じたグループに参加することで、仕事以外の世界を広げることができます。

さらに、地域活動に積極的に参加することも有効です。地元の交流イベントやボランティア活動に関わることで、新たな人間関係を築き、フラリーマンとしての孤独を和らげることが可能になります。

フラリーマンの居場所

フラリーマンの増加は、社会や家庭の変化がもたらした現象です。

かつては仕事中心の生活を送ることが当たり前とされていた日本社会において、働き方改革の進展に伴い、仕事の時間が短縮される一方で、余暇の過ごし方に戸惑う男性が増えていることがフラリーマンの根本的な要因となっています。

企業や家庭が適切な対策を講じることで、フラリーマンの問題を解決し、より良い生活を送るための手助けができるでしょう。

例えば、企業がワークライフバランスを重視し、フレキシブルな働き方を促進することで、従業員が家庭との時間を持ちやすくなる環境を整えることが求められます。

また、家庭内でも、夫婦間の役割分担を見直し、夫が家事や育児に積極的に関与できる仕組みを作ることが重要です。

さらに、社会全体としてフラリーマンに対する理解を深めるためには、自治体や地域コミュニティが積極的に関与することも有効です。

例えば、男性向けの育児・家事講座や、フラリーマンが気軽に集えるコミュニティスペースを設けることで、孤立感を減らし、社会とのつながりを保つことができます。

職場以外の新たな居場所を見つけることができれば、フラリーマンの行動はより前向きなものへと変化し、結果的に家庭や社会にとってもプラスに働く可能性があります。

今後は、フラリーマンの問題を単なる個人の習慣として片付けるのではなく、社会全体でサポートする仕組みを構築し、誰もが充実した生活を送れる環境づくりを進めていくことが求められます。

まとめ

フラリーマンの増加は、社会や家庭の変化がもたらした現象です。かつては仕事中心の生活を送ることが当たり前とされていた日本社会において、働き方改革の進展に伴い、仕事の時間が短縮される一方で、余暇の過ごし方に戸惑う男性が増えていることがフラリーマンの根本的な要因となっています。

企業や家庭が適切な対策を講じることで、フラリーマンの問題を解決し、より良い生活を送るための手助けができるでしょう。

例えば、企業がワークライフバランスを重視し、フレキシブルな働き方を促進することで、従業員が家庭との時間を持ちやすくなる環境を整えることが求められます。

また、家庭内でも、夫婦間の役割分担を見直し、夫が家事や育児に積極的に関与できる仕組みを作ることが重要です。

さらに、社会全体としてフラリーマンに対する理解を深めるためには、自治体や地域コミュニティが積極的に関与することも有効です。

例えば、男性向けの育児・家事講座や、フラリーマンが気軽に集えるコミュニティスペースを設けることで、孤立感を減らし、社会とのつながりを保つことができます。

職場以外の新たな居場所を見つけることができれば、フラリーマンの行動はより前向きなものへと変化し、結果的に家庭や社会にとってもプラスに働く可能性があります。

今後は、フラリーマンの問題を単なる個人の習慣として片付けるのではなく、社会全体でサポートする仕組みを構築し、誰もが充実した生活を送れる環境づくりを進めていくことが求められます。