日本語には、日常会話で頻繁に登場するにもかかわらず、いざその意味や語源について問われると、明確に説明するのが難しい言葉がいくつか存在します。

その代表的な例の一つが「せっつく」です。この言葉は、親しい関係の中では軽い催促の意味で使われる一方、場面によっては強い圧力や急かしのニュアンスを伴う場合もあり、使い方には注意が必要です。

本記事では、「せっつく」という言葉の基本的な意味や使い方はもちろんのこと、どのような場面で使うのが適切か、そして似た意味を持つ類語との違いや使い分け方についても詳しくご紹介します。

また、「せっつく」という言葉の語源や方言としての起源に触れ、日本語におけるこの表現の成り立ちと広がりについても解説します。

さらに、現代のビジネスシーンにおける使用の注意点や、英語で表現する際の適切な訳語とそのニュアンスの違いについても言及します。

この記事を通して、「せっつく」という言葉の全体像を把握し、より的確な日本語表現力を身につけましょう。

せっつくとは意味

せっつくの基本的な意味

「せっつく」とは、相手に対して急かすように働きかけることを意味する言葉です。

例えば、予定が差し迫っている状況で、相手の対応が遅いときに「早くして」と促すような場面で使われます。

「早くしてほしい」「行動を促したい」という意図が込められており、時には焦りや苛立ちが伴うこともあります。

多くの場合、急ぎの用件に対して相手にプレッシャーをかけるようなニュアンスを含みますが、その程度は状況や人間関係によって異なります。

強い命令というよりも、相手に対する働きかけや心理的圧力としての意味合いが強い表現です。

せっつくという言葉の使い方

日常会話では、「彼をせっついて仕事を急がせた」や「何度もせっつかれて仕方なく対応した」などの形で使われます。

軽い催促から、強い催促まで、文脈によって強弱が変わる点も特徴です。

たとえば、家族や友人の間では軽い調子で「もう出発の時間だよ、せっつかないでよ」などと使われることがあります。

一方で、職場などの少しフォーマルな環境では、あまり使いすぎると押し付けがましい印象を与えるため、注意が必要です。

せっつくの言い換え

「せっつく」の言い換え表現には、「催促する」「急かす」「せかす」「迫る」などがあります。

「催促する」はやや丁寧な響きがあり、書き言葉でもよく用いられます。

「急かす」「せかす」は、より日常的で口語的な表現です。

「迫る」には強い圧力のニュアンスが含まれるため、相手に対して強く行動を求める場合に用いられます。

状況や相手との関係性に応じて、これらの言葉を使い分けることが求められます。

せっつくの類語紹介

類語としては、「促す」「急かす」「しつこく言う」「詰め寄る」などが挙げられます。

「促す」は比較的柔らかく丁寧な印象があるため、ビジネスや改まった場でも使いやすい言葉です。

「しつこく言う」はややネガティブな印象を持ちますが、繰り返し相手に働きかけるという点では「せっつく」と似ています。

「詰め寄る」は相手にぐいぐいと近づきながら問いただすような場面で使われ、より強い圧力の意味を持ちます。

これらの類語はそれぞれ異なるニュアンスを持つため、文脈に合わせて使い分けることが重要です。

せっつくの由来と方言

せっつくの由来としての甲州弁

「せっつく」という言葉は、もともと甲州弁(山梨県の方言)に由来するとされる説があります。

甲州弁においては「せっつく」は「せかす」「急がせる」といった意味で広く用いられており、農作業や日常生活の中で、「早くしてほしい」「手を止めずに作業を進めてほしい」といった気持ちを表現する言葉として根付いていました。

この言葉の実用性と語感の強さから、地域を超えて徐々に使われるようになり、やがて共通語としても認知されていったというのが一般的な見解です。

また、甲州弁以外の地域でも似たような言い回しがあり、それらが融合する形で「せっつく」が日本語の語彙に定着した可能性も考えられます。

日本語におけるせっつくの展開

昭和中期以降、テレビ・ラジオ・新聞・小説などの大衆メディアを通じて「せっつく」という言葉は全国的に広まっていきました。

特に庶民的な会話や日常描写の中で頻繁に用いられ、親しみやすい印象を持つ言葉として定着していった背景があります。

文語表現ではあまり見かけませんが、口語においては多様な場面で応用されるようになり、家庭内や職場、友人間の会話など、幅広い人間関係の中で自然に使われるようになりました。

こうした流れの中で「せっつく」は、カジュアルでありながらも相手に圧力をかける言葉として、特有のニュアンスを保ちながら定着していったのです。

他地域におけるせっつくの方言

山梨県に起源を持つとされる「せっつく」ですが、近隣の長野県や静岡県の一部地域においても、同様の意味を持つ言葉が方言として存在しています。

これらの地域では、「せっつく」またはそれに近い発音の言葉が、やはり相手を急かしたり行動を促したりする意味合いで使われてきました。

しかし、地域によってはその語感や使い方に微妙な違いがあり、たとえば強調の度合いが異なったり、家庭内でのみ使用されたりといった文化的背景があります。

また、関西地方などでは「つっつく」や「せかす」などの表現がより一般的に用いられており、「せっつく」が共通語として浸透するにあたり、地域差を吸収しつつも一部で意味の曖昧化が生じたとも言えるでしょう。

せっつくをビジネスで使う

ビジネスシーンでのせっつくの使い方

ビジネスの場面では、「せっつく」という表現はややカジュアルで、ややくだけた印象を与えるため、その使用には十分な注意が必要です。

特にメールや議事録、企画書などの文書においては、よりフォーマルな言い回しである「催促する」「進捗確認を行う」「対応を依頼する」といった表現が好まれます。

一方、口頭でのチーム内会話や、比較的フランクな社内コミュニケーションの場では、「せっつく」を軽いニュアンスで使うことも珍しくありません。

たとえば、「あの案件、そろそろ先方にせっついた方がいいんじゃない?」のような使い方は、急ぎの状況を柔らかく伝える際に便利です。

しかし、言い方やタイミングを誤ると、相手に対してプレッシャーや苛立ちを感じさせてしまう可能性もあるため、相手との信頼関係を踏まえたうえでの運用が求められます。

また、上司から部下へ使うよりも、同僚同士や部下から上司への進言での使用は避けた方が無難です。

せっつかれるとはどういうことか

「せっつかれる」とは、誰かから繰り返し急かされたり、進捗を問われたりすることで、心理的な圧力を受けている状態を表します。

たとえば、「上司に納期をせっつかれていて、落ち着いて作業ができない」といったように、負担やストレスを伴うことが多いのが特徴です。

このような状況が長く続くと、仕事へのモチベーション低下や燃え尽き症候群の原因にもなり得るため、業務の進捗確認においては、せっつく側も相手の心理的負担に十分に配慮する必要があります。

また、受け手側が「せっつかれている」と感じるかどうかは、発言の内容だけでなく、その口調やタイミングにも大きく左右されます。

意図せず「せっついてしまった」結果、関係性が悪化するケースもあり得るため、特にプロジェクト管理やクライアント対応の現場では、注意深い言葉選びが求められます。

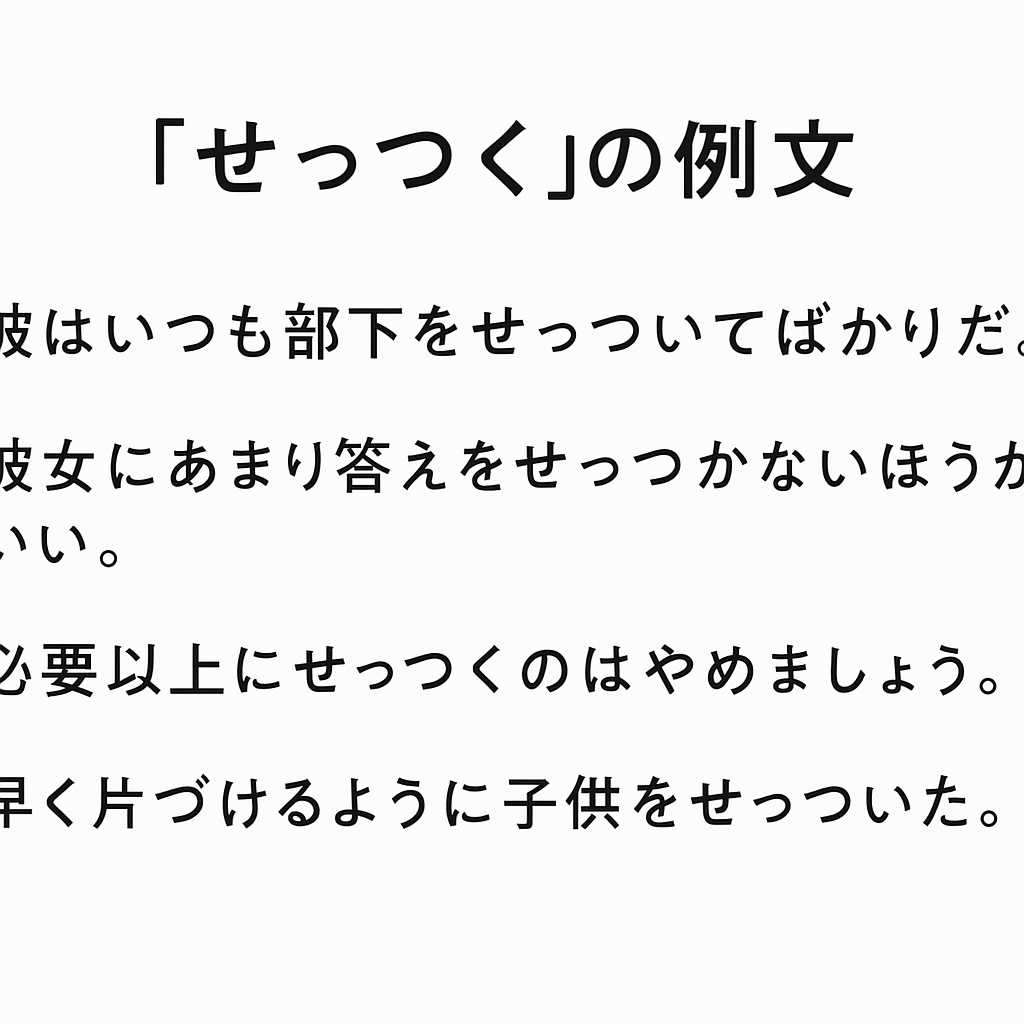

せっつくを使った例文を紹介

日常生活での使用例

母は出かける準備をしている私をせっついて、急がせた。

子どもが宿題をなかなか始めないので、何度もせっついた。

出発時間が迫っていたので、友人をせっついて駅へ向かった。

夫がテレビばかり見ていたので、手伝うようにせっついた。

「もう遅れるよ!」と妹にせっつかれて、慌てて靴を履いた。

ビジネスシーンでの使用例

納期が近づいていたため、取引先に資料の提出をせっついた。

プロジェクトが遅れていたので、上司から毎日のようにせっつかれた。

営業部が対応を渋っていたため、マネージャーがせっついて進めさせた。

「今週中に進捗を報告してください」とせっつかれて、徹夜した。

クライアントからの問い合わせに対して、担当者をせっついて返信させた。

ユーモラス・軽い場面での使用例

ペットの犬が散歩をせっつくようにリードを持ってきた。

旅行当日、子どもたちは「早く行こうよ!」とせっついてきた。

友人から何度も「早く恋人作れよ」とせっつかれて困っている。

自動販売機の前で選びかねていたら、後ろの人にせっつかれた。

スマホの通知が私をせっつくように画面に現れた。

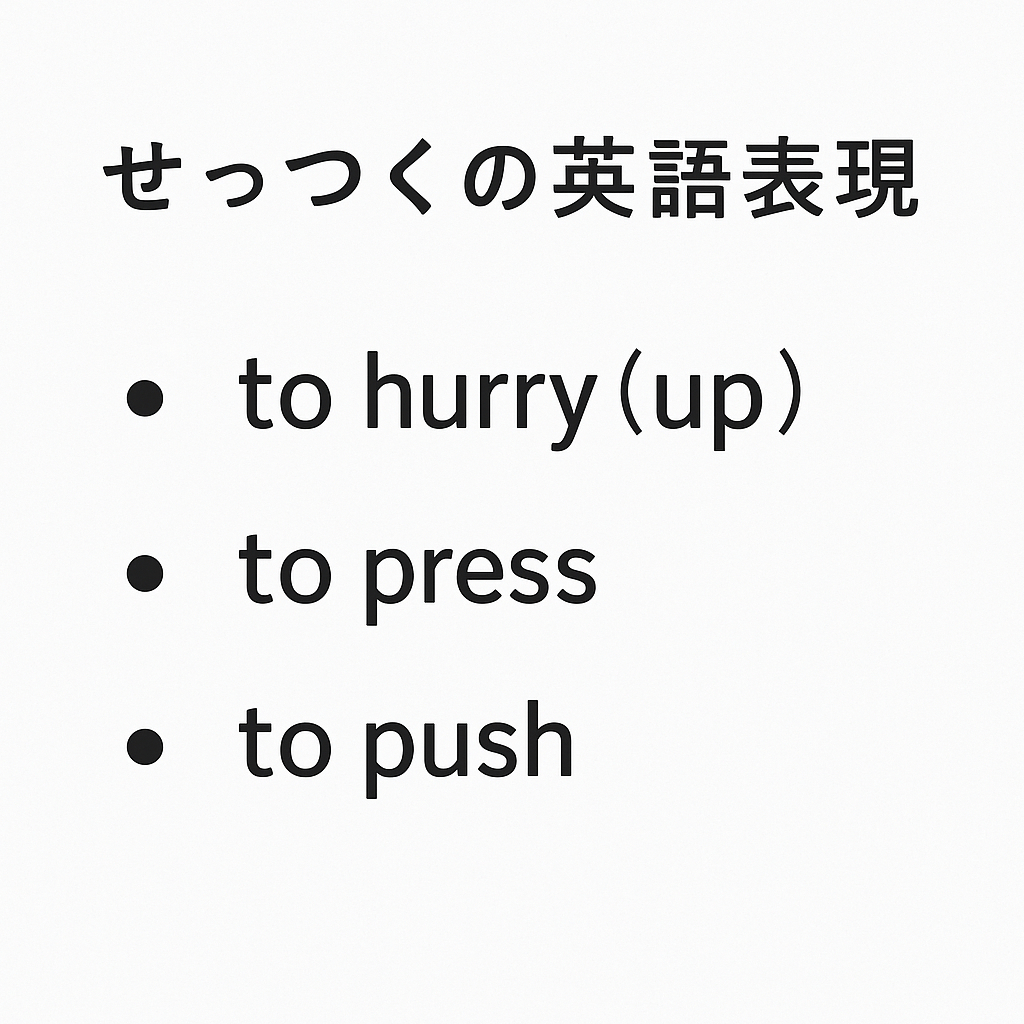

せっつくの英語表現

せっつくを英語で言うと

「せっつく」を英語で表現するには、「urge」「press」「hurry」「push」などの動詞が適しています。

これらはいずれも相手に対して何かの行動を促したり、早急な対応を求めるニュアンスを持っています。

特に「urge」は丁寧かつ強い意志を含んだ促し方であり、ビジネスメールなどでも比較的使いやすい言葉です。

また、「press」は物理的・心理的な圧力をかける意味合いがあり、より強い催促を表現する際に用いられます。

他にも、「nag(しつこく言う)」や「pester(うるさくせがむ)」など、やや否定的なニュアンスを持つ単語もありますが、これらは使い方を誤ると相手に悪印象を与える可能性があるため注意が必要です。

状況によっては、「remind repeatedly(繰り返し思い出させる)」や「follow up(フォローアップする)」といった表現を使うことで、より丁寧で配慮のある表現が可能になります。

英語でのせっつくのニュアンス

英語での「urge」は、「急ぎなさい」と命じるような語調ではなく、「必要性を強調して行動を促す」意味で使われることが多く、ビジネスやフォーマルな文脈でも好まれます。

「press」はやや強引に相手に行動を促すときに使われ、圧力や緊迫感が強調されます。

「hurry」や「push」は、日常会話でよく登場する表現であり、特に親しい相手との間で気軽に使うことができます。

たとえば、「I urged him to submit the report by noon.(正午までに報告書を提出するよう彼に強く促した)」や、「She pressed me for an answer.(彼女は私に返答を迫った)」といった具体例を挙げると、そのニュアンスの違いがより明確になります。

また、「My boss keeps pushing me to finish the project.(上司がプロジェクトの完了を急がせ続けている)」というように、ややストレスを感じる状況の描写にも使われます。

まとめ

「せっつく」は、相手に急いでほしいという気持ちを込めて行動を促す、日本語特有の表現です。

日常会話では軽い催促として使われることが多いものの、場面によっては強い圧力やプレッシャーを与える結果にもなりかねません。

そのため、使う場面や相手との関係性に応じて、慎重に選ぶべき言葉であると言えます。

また、似た意味を持つ言葉や言い換え表現も豊富であり、「催促する」「急かす」「促す」などとの使い分けを意識することで、より洗練された日本語表現が可能となります。

さらに、甲州弁などの方言由来であるという語源的背景を知ることによって、この言葉の文化的な奥深さにも触れることができます。

ビジネスシーンでは「せっつく」という表現はカジュアルすぎる場合もあるため、「進捗確認」「フォローアップ」などの丁寧な表現に置き換えるのが望ましいでしょう。

英語においても「urge」や「press」などの適切な単語を使い分けることで、国際的なコミュニケーションでも誤解を避けることができます。

このように、「せっつく」という言葉は、単なる一言以上に多様な文脈で活用できる便利な表現でありながら、使い方を誤ると相手との関係性に影響を与える可能性も秘めています。

言葉の背景や使用感をよく理解したうえで、適切に使いこなすことが、円滑な対話や信頼関係の構築につながるのです。