日本語には、同じ読み方を持ちながらも意味や使い方が異なる漢字が多く存在します。

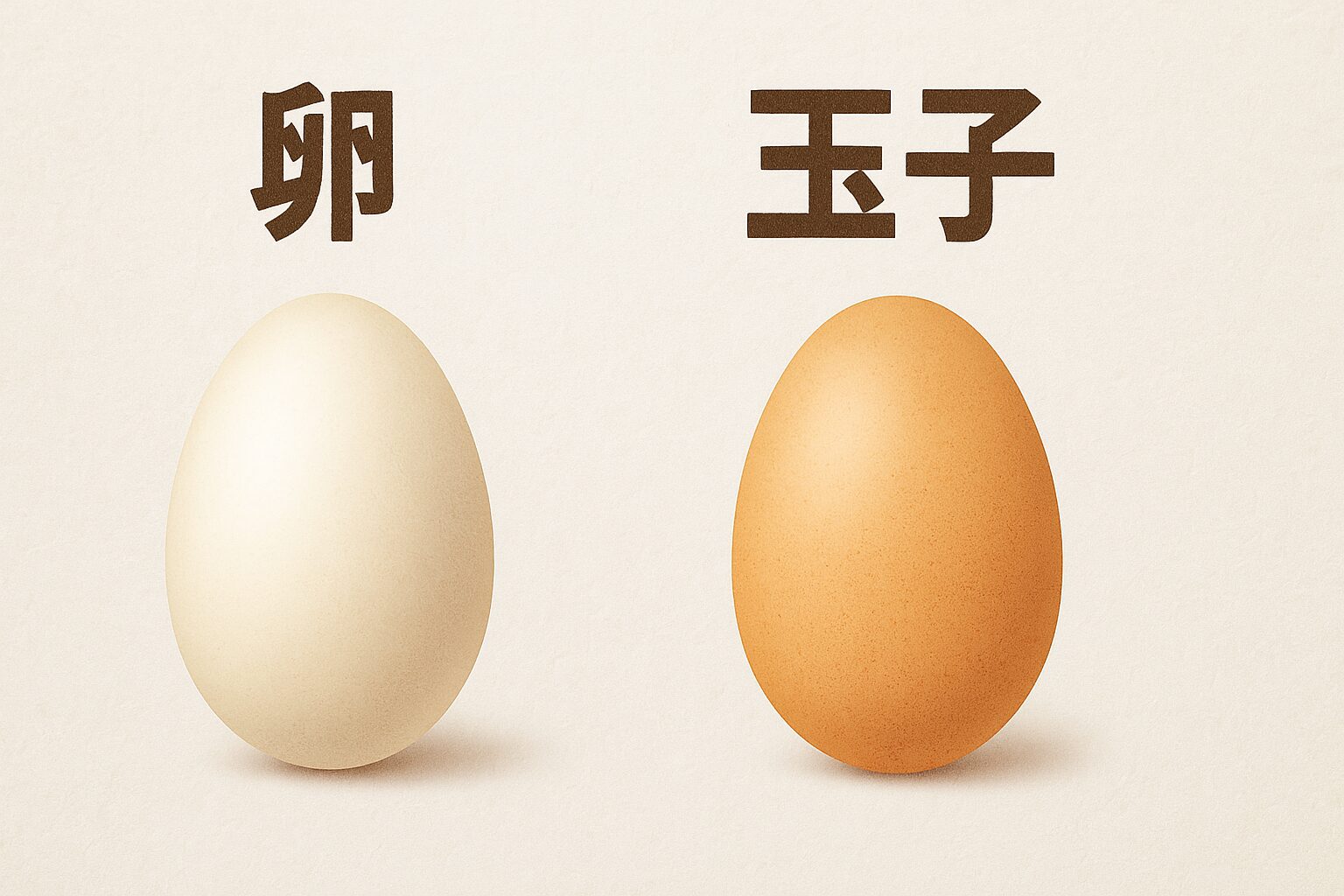

その中でも「卵」と「玉子」は、特に日常生活の中で頻繁に目にする言葉でありながら、その違いについて詳しく知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。

どちらも「たまご」と読みますが、文脈や用途によって使い分ける必要があります。

たとえば、朝食の定番である「玉子焼き」と、生物の授業で登場する「卵細胞」では、同じ発音ながらまったく異なる意味合いを持っています。

調理された料理の名称に用いられることが多い「玉子」と、生物学的・自然的な視点で使用される「卵」では、言葉としての背景や文化的ニュアンスにも差があります。

本記事では、こうした「卵」と「玉子」の違いを、言語学的・生物学的・文化的な観点から多角的に掘り下げて解説していきます。

読み終える頃には、場面に応じて適切に「卵」と「玉子」を使い分けることができるようになるはずです。

卵と玉子の違いとは何か

卵と玉子の基本的な意味

「卵」は、哺乳類や鳥類、爬虫類、魚類などの生物が産む、生殖細胞を含んだ構造体であり、生命の源となる未成熟な細胞を含んでいます。

科学的・生物学的な文脈ではこの「卵」が使われることが一般的で、孵化や発生に関する話題などでは特に重要な概念です。

一方、「玉子」は主に人が調理や食用の目的で扱う卵に対して使われる語であり、スーパーに並んでいるパック入りの食材や、家庭で使われる調理用の材料を指す場合に頻繁に登場します。

このように、「卵」は本来の自然な存在を、「玉子」は人間の生活に取り込まれた形をそれぞれ表しています。

卵と玉子の漢字の由来

「卵」という漢字は、殻に包まれた命を象徴し、生命や始まりを意味する象徴的な文字です。

古代中国の甲骨文字にもその形が見られ、自然界における生成や繁殖の象徴とされてきました。「玉子」の「玉」は、宝石や美しさ、価値を象徴する文字であり、料理や食材において美しさや愛情を込めた表現として使われています。

丸くつややかな見た目を「玉」にたとえて、「玉子」という表記が一般化したのです。このように、漢字の選び方ひとつにも日本人の価値観や文化的背景が反映されていることがわかります。

卵と玉子の使い分け

基本的には、生物学的あるいは自然科学的な文脈では「卵」が用いられ、未調理の生の状態や学術的な記述で登場します。たとえば「魚の卵」「昆虫の卵」「卵細胞」などがその例です。

反対に、調理された状態、あるいは食文化に関する場面では「玉子」が選ばれる傾向があります。

「玉子焼き」「玉子丼」「玉子サンド」など、料理名や食卓に並ぶ具体的な食べ物には「玉子」が使われ、親しみやすさや温かみのある印象を与えます。ただし、現代では両者が混用されることも多く、完全に区別されているわけではありませんが、知識として知っておくと文章や表現に深みを持たせることができます。

卵と玉子の調理法の違い

ゆで卵とゆで玉子の違い

「ゆで卵」は、殻付きのまま加熱され、内部が固まった状態を指します。特に調理工程よりも素材そのものに焦点が当てられ、生物学的な構造を残した印象があります。

例えば、栄養素の保持状態や殻付きでの保存期間などが重視される場合には「ゆで卵」という表記が選ばれます。

一方で「ゆで玉子」は、完成された料理の一種としての扱いが強く、味付けや調理法、提供の仕方にこだわったものを指すことが多いです。たとえば、ラーメンのトッピングとしての煮玉子のように味が染み込んでいるものには「ゆで玉子」が好まれます。

生卵と生玉子の特徴

「生卵」はそのままの自然な状態で、まだ加工や調理が一切施されていない卵を意味します。

たとえば、割ってみたときに黄身と白身がしっかり分かれていて、新鮮さが重視される場合に用いられます。「生玉子」は見た目には生のままでも、すでに料理の一部として組み込まれているケースが多く、すき焼きのつけダレに使われるものや、ご飯にかけて食べる卵かけご飯などが代表的です。

このように「生玉子」は、料理との関わりが明確であり、家庭の食卓に馴染んだ表現とも言えます。

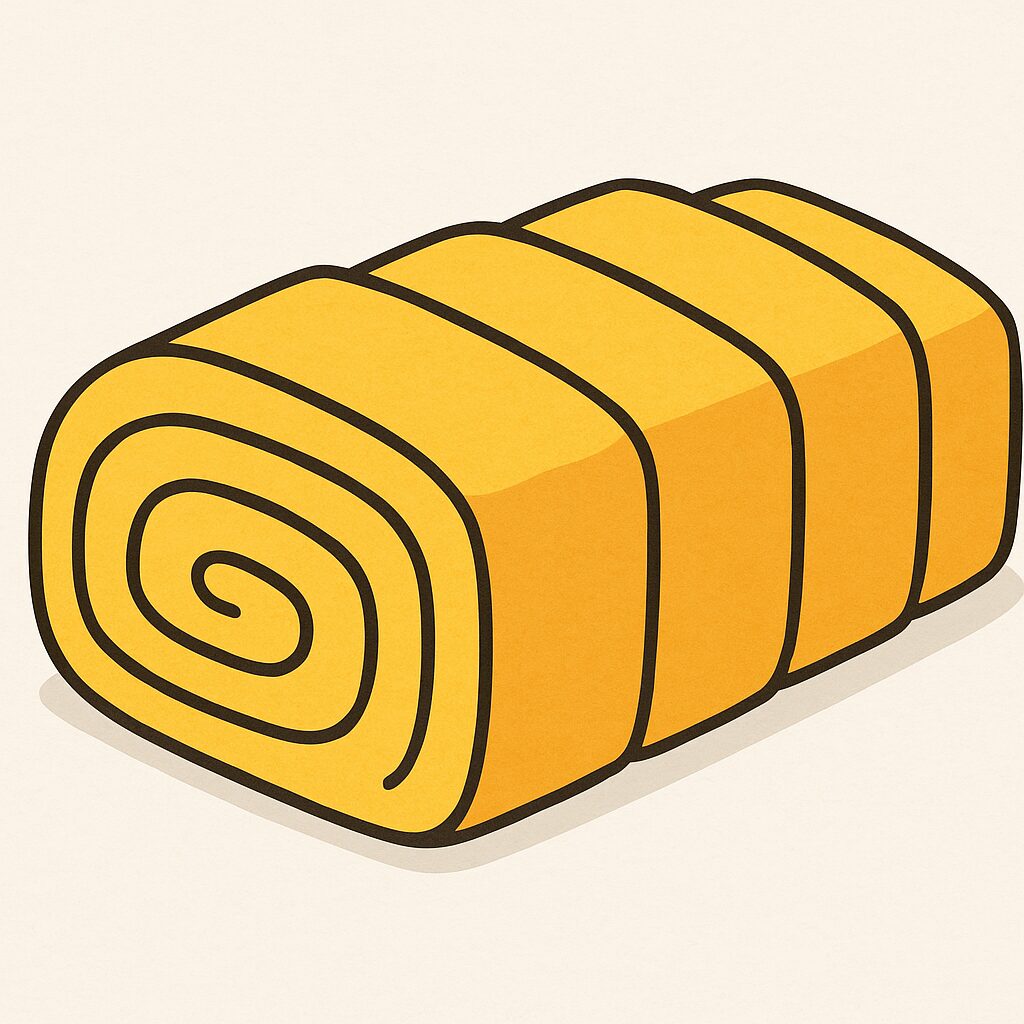

卵焼きと玉子焼きの調理法

「卵焼き」は、単に卵を焼いた料理としての意味合いが強く、調理法に特段のこだわりがない場合や一般的な表現として使われます。例として、スクランブルエッグやプレーンな卵焼きなど、多様な調理に対応する表現です。

一方「玉子焼き」は、日本の伝統的な和食文化の中で育まれた料理であり、甘めの味付け、出汁を使った丁寧な焼き方、層を重ねた見た目の美しさなど、細やかな技術や工夫が光る料理です。

家庭の味として親しまれるだけでなく、寿司のネタや高級料理店の一品としても登場することがあり、「玉子焼き」には料理文化に根差した奥深さが感じられます。

卵と玉子の一般的な使い方

日常生活での使い分け

日常生活において、「玉子」は家庭での食卓や料理の場面において頻繁に使用されます。たとえば、朝食で「玉子焼き」を作る、子どもが好きな「玉子サンド」を作る、といった文脈では「玉子」という表記が親しみやすく、柔らかい印象を与えます。

一方で、学術的なレポートや教育現場、医療文書などでは「卵」が使われるのが一般的です。たとえば、「卵巣」「卵細胞」「卵白タンパク質」などの専門的な表現には「卵」が用いられ、正確性と中立性を重視した表現になります。

専門用語としての使い方

生物学や農業の研究分野では「卵」という語が標準的であり、科学論文や技術文書においては必ず「卵」が使用されます。

これは自然現象や生体の機能としての意味合いが強いためです。対して、料理人や食品メーカーなどの食に関わる業界では、商品のパッケージやレシピ表記において「玉子」が使われる傾向が見られます。

特に、「玉子焼き」「玉子どうふ」などのように、商品名やメニュー名としては「玉子」がより消費者に親しみやすいとされています。

食材としての位置づけ

「卵」は生物由来の自然物としての分類に属し、殻に包まれた状態で販売される未加工の食品を意味します。

科学的視点からは、生命の起源や栄養供給源としての役割が強調されます。

一方「玉子」は、それがすでに調理の工程に組み込まれた状態、あるいは料理として完成された段階で使われる表現です。

たとえば、スーパーで売られている「玉子焼き弁当」や「玉子サンドイッチ」などは、食材としての卵が加工された結果を表しています。

このように、「卵」は素材、「玉子」は製品や料理という形で捉えると、その使い分けがより明確になります。

卵と玉子の生物学的な視点

鶏卵の成り立ち

鶏卵は、雌鶏の体内にある卵巣と卵管で作られる生殖細胞であり、有精卵であれば適切な環境下で孵化し、新たな生命となる可能性を持っています。

無精卵であっても、栄養価の高い食品として日常的に食卓に並びます。卵が形成される過程は複雑で、卵巣で成熟した卵子が排卵され、卵管を通過する中で卵白や殻が形成されるというメカニズムがあります。

このプロセスはおよそ24時間を要し、鶏はほぼ毎日のように卵を産むことができます。

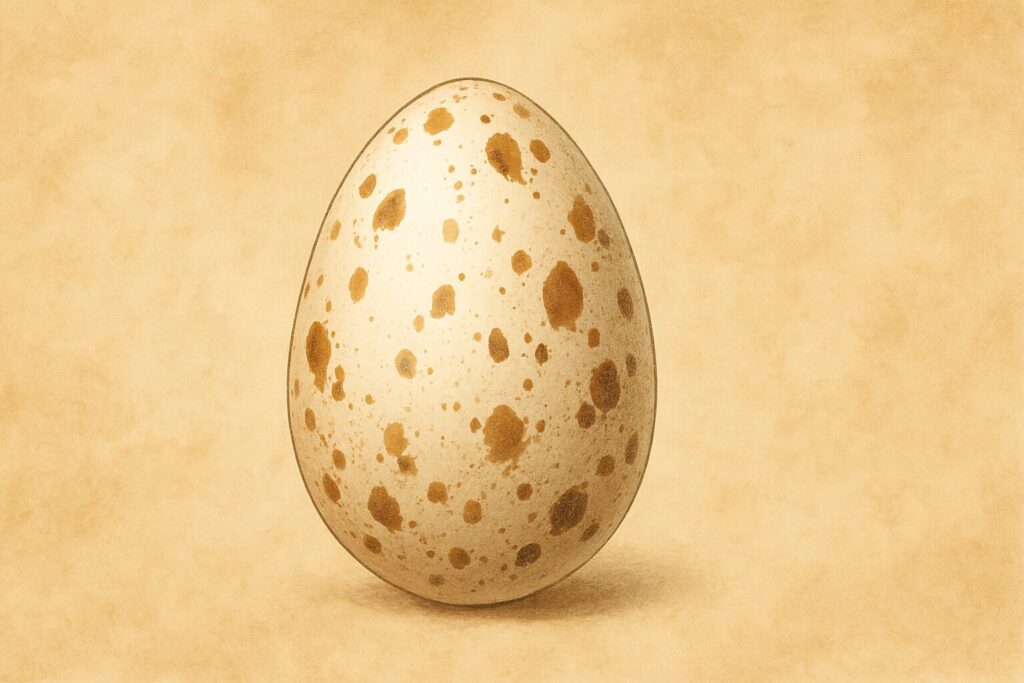

生物学的な特徴

卵は、外側の硬い殻(卵殻)、その内側にある透明な卵白、そして中心に位置する黄色い卵黄の三層構造で成り立っています。

殻は主に炭酸カルシウムで構成されており、外敵や乾燥から内部を保護する役割を果たします。卵白は水分を多く含み、抗菌作用を持つたんぱく質が豊富に含まれています。

卵黄は脂質やビタミン、ミネラルを多く含んでおり、胚の成長に必要な栄養を蓄えています。これらの構造がバランスよく機能することで、卵は生物にとっての生命維持装置として重要な役割を担っています。

孵化のプロセス

有精卵が孵化するには、温度・湿度・換気の3つの条件が重要です。およそ37.5℃の温度と50~60%の湿度を一定に保ちながら、卵を毎日数回転がすことで胚の発育が促されます。

この温めのプロセスは約21日間続き、内部で成長したひなが殻を破って誕生します。自然では親鳥が温める役割を担いますが、養鶏場では人工孵化器がこの役割を代行します。孵化率やひなの健康状態は、これらの環境条件に大きく左右されるため、正確な管理が求められます。

卵と玉子の言葉の意味

食用としての意味

「玉子」は食用として使用される場面で多く見られ、料理名やメニューにおいてはそのやわらかく親しみやすい語感が重宝されています。

たとえば「玉子焼き」「玉子丼」など、家庭料理や外食産業で目にする表現は「玉子」が主流です。これは、日本人にとって「玉子」という言葉があたたかみや優しさを感じさせるためであり、単なる食材というよりも、食卓の中で愛される存在として認識されているからです。

一方、「卵」は食材の素材名として用いられる傾向が強く、「卵アレルギー」「卵の賞味期限」など、より中立的かつ機能的な文脈で使われることが多いです。

文化的な背景

日本では古来より卵が命の源とされ、神聖な存在として扱われることがありました。

神話や風習の中では、卵が世界や生命の始まりを象徴するアイテムとして登場することもあり、特別な意味が込められているのです。そこに「玉」という漢字を用いることで、より高貴で価値あるもの、または宝石のように大切にされる存在としての印象が加わります。

特に、家庭の中で母親が子どもに作る「玉子焼き」には、愛情や家庭のぬくもりといった情緒的な価値が重ねられており、文化的にも深い意味を持つ表現となっています。

日本語における表現の違い

日本語においては、同じ意味を持つ語であっても使用される場面や感情によって漢字の選び方が異なるという特性があります。

「玉子」は、柔らかく温かみのある響きを持ち、特に日常会話や文学作品の中では、家庭的で優しい印象を与える言葉として好まれます。

小説の中で描かれる食事シーンや、家族のやりとりの中で「玉子」が使われると、その場面にほのぼのとした雰囲気が加わります。対照的に「卵」は、より客観的で事実を述べるための言葉として使われることが多く、論文や報道、技術的な文章などで選ばれる傾向にあります。

卵と玉子の食文化

日本における卵の位置づけ

卵は和食文化において極めて重要な食材であり、その用途は多岐にわたります。

朝食の定番である「玉子焼き」や「目玉焼き」、お弁当に入れる「ゆで玉子」など、家庭料理の中で日常的に活躍しています。また、「茶碗蒸し」や「親子丼」、「出汁巻き玉子」など、和食の代表的な料理にも多用され、家庭の味を構成する大切な要素となっています。

さらに、寿司店では「玉子」は一品料理として提供されることもあり、店の技術力や味付けのこだわりを示す目安ともなっています。日本の食卓において卵は、栄養価と調理のしやすさを兼ね備えた万能食材として長く親しまれています。

世界の卵料理と玉子料理の比較

英語では「egg」という単語がすべての卵関連の料理や食材を網羅していますが、日本語では「卵」と「玉子」が状況によって使い分けられる点に言語文化の特徴が表れています。

たとえば、フランスには「オムレツ」や「キッシュ」、中国には「ピータン」や「茶葉蛋」、アメリカには「スクランブルエッグ」や「エッグベネディクト」など、各国には独自の卵料理が存在します。

日本においても「出汁巻き玉子」や「玉子丼」のように、出汁や味付けに重きを置いた繊細な調理がされており、「玉子」という語で表現される料理は、見た目や味の上品さも重視される傾向にあります。

日本語の表現は、料理の完成度や親しみやすさを漢字で細かく区別するという点で、他国の言語にはない繊細さを持っています。

卵と玉子の健康への影響

卵は高たんぱく・低カロリーで、ビタミン、ミネラル、必須アミノ酸がバランス良く含まれているため、健康的な食生活において欠かせない食材のひとつです。

特に筋肉の維持や美容、免疫力の向上に効果があるとされ、ダイエットや健康志向の食事にも取り入れられています。また、卵黄にはビタミンDやビタミンB群が豊富で、神経や脳の働きにも良いとされています。

一方で、かつてはコレステロールの摂取源として過剰摂取が懸念されたこともありますが、近年の研究では適量であれば問題ないことが示されています。調理された「玉子」料理には、調味料や油が加わるため、健康に配慮する場合は調理法にも気を配る必要があります。

まとめ

「卵」と「玉子」は、一見すると同じ言葉のように感じられますが、実際には使用される文脈や文化的背景に応じて明確に区別されています。

「卵」は自然の中で存在する生命の源として、生物学的・科学的な観点から語られることが多く、「卵細胞」「卵巣」などのように、学術的な場面でも使われます。

一方で、「玉子」は調理された料理や食卓に登場する親しみある食材として、料理名や日常会話に頻繁に登場し、家庭的で温かいイメージを持つ表現として定着しています。

また、漢字の由来や文化的な象徴性にも違いが見られ、「卵」は自然の中での生命の循環を、「玉子」は美しさや価値、家庭のぬくもりを象徴するものとしてそれぞれ使い分けられています。

たとえば、料理店のメニューやレシピでは「玉子」が、科学論文や医療文献では「卵」が使われることが一般的です。

本記事では、調理法、生物学的構造、文化背景、言葉の響きといった多角的な視点から「卵」と「玉子」の違いを解説してきました。これらを理解することで、日本語における表現の豊かさや奥深さに触れることができ、場面ごとに適切な言葉を選び取る力が養われるでしょう。

今後、日常生活の中で「卵」と「玉子」に出会ったとき、その背後にある意味や文化を意識しながら、より丁寧に使い分けてみてはいかがでしょうか。