子育てをする中で、「保育園」と「幼稚園」のどちらに通わせるべきか迷う保護者は多いでしょう。

それぞれの施設は、子どもの年齢や保護者のライフスタイルに応じて最適な選択肢となる場合があります。

しかし、違いがわかりにくく、どちらを選べば良いのか判断が難しいと感じる方も少なくありません。

本記事では、保育園と幼稚園の基本的な違いから、それぞれの役割や保育内容、費用、メリット・デメリットに至るまで幅広く紹介していきます。

さらに、最近注目を集めている認定こども園の概要や、入園に必要な手続き、保育士と幼稚園教諭の違いについても触れ、より具体的な情報を提供します。

子どもにとってより良い環境を選ぶためには、保護者が各施設の特徴を理解し、家庭の方針や働き方と照らし合わせることが大切です。

このガイドを通じて、自分たちの家庭にとって最適な選択ができるようサポートいたします。

幼稚園と保育園の違いとは?

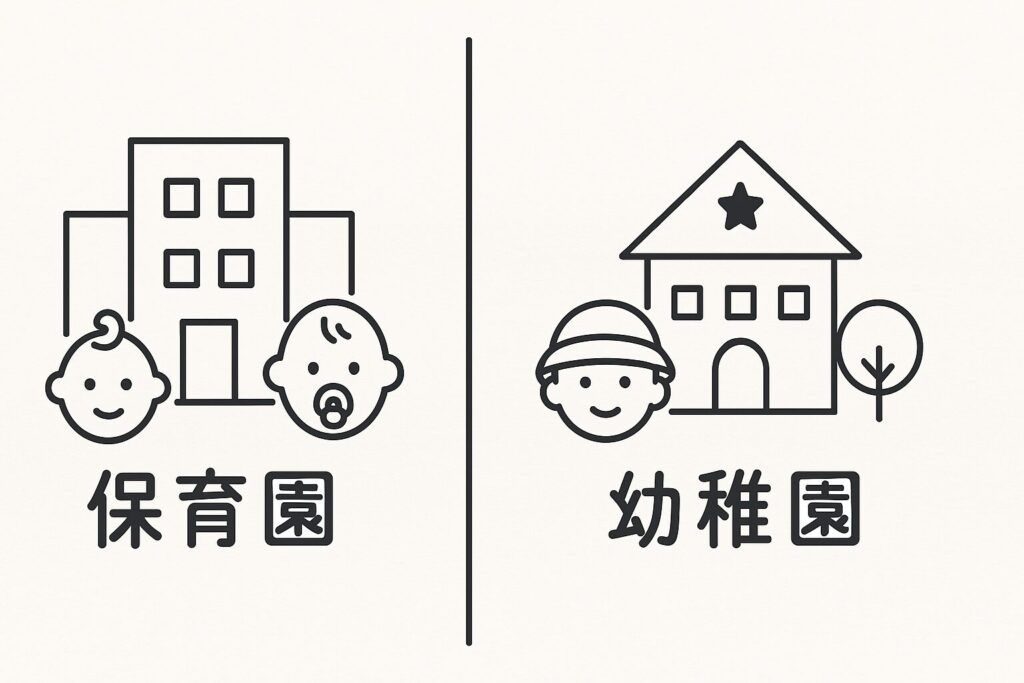

保育園と幼稚園の基本的な役割

保育園は、主に保護者が日中働いている間に、子どもを安全に預かり、基本的な生活リズムを整えることを目的としています。

具体的には、食事、昼寝、排せつなど日常生活に必要な行動を身につけさせることに重点が置かれます。

また、子どもの情緒の安定を図り、個々の成長に寄り添った保育が提供されます。

一方、幼稚園は子どもの「教育」に重きを置いており、文部科学省の教育課程に準じたカリキュラムの中で、遊びを通じた学びが行われます。

満3歳から小学校就学前までの子どもを対象とし、知的・社会的な発達を促す活動が中心です。

幼稚園と保育園の違いを簡単に解説

保育園は厚生労働省の管轄下にあり、主に「保育を必要とする児童」を対象としています。

就労や疾病など家庭での保育が困難な場合に利用されます。

0歳児から受け入れ可能で、開園時間も一般的に長く、早朝から夕方あるいは夜間まで対応している園もあります。

一方、幼稚園は文部科学省の管轄であり、「教育施設」としての側面が強く、基本的に保育時間は短く設定されています。

午前中から午後の早い時間に終了することが多く、延長保育には限りがあります。

なぜ幼稚園と保育園は分けられているのか

幼稚園と保育園が分けられている背景には、それぞれの制度が異なる目的に基づいて設立されたことがあります。

保育園は保育を必要とする子どもの「福祉」の観点から発展し、幼稚園は就学前の子どもの「教育」の一環として構築されました。

ただし、近年では社会のニーズに応じて両者の垣根が徐々に低くなってきており、教育と保育の両面を兼ね備えた「認定こども園」が増加しています。

この制度は、家庭の事情に左右されず、すべての子どもが質の高い保育・教育を受けられる環境を整えることを目的としています。

各施設の保育内容の違い

幼稚園の保育内容について

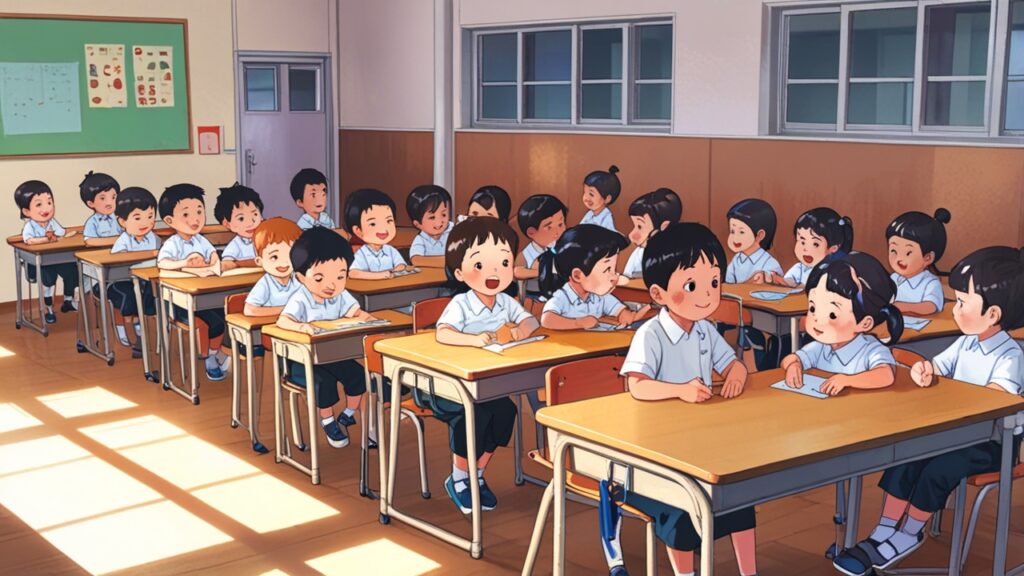

幼稚園では、集団生活を通じて社会性や基本的な生活習慣を学ぶ教育が行われます。

子どもたちは先生や友達との関わりを通じて、人との接し方や協調性、自立心などを身につけていきます。

遊びの中に教育的要素が取り入れられており、歌やリズム遊び、絵画や工作、簡単な文字や数字の学習など、五感を使ったさまざまな活動が行われます。

また、季節に応じたイベントや課外活動もあり、自然とのふれあいや地域との交流を大切にしています。

保育園の保育内容について

保育園では、子どもの安全と生活リズムを大切にしながら、基本的な生活習慣の習得を支援します。

特に乳幼児期には、睡眠・食事・排せつといった生活の基礎が確立される大切な時期であり、保育士は一人ひとりの発達段階に応じた対応を行います。

年齢に応じた遊びや活動を取り入れながら、子どもの心身の成長を支えます。

さらに、保育園では保護者との連携も重視されており、連絡帳や面談を通じて日々の様子を共有し、家庭と協力して子育てを進めていきます。

認定こども園の特徴

認定こども園は、保育と教育を一体的に提供する施設で、共働き家庭でも利用しやすいメリットがあります。

幼稚園的な「教育」と保育園的な「保育」の両方の機能を兼ね備えており、保護者の就労状況にかかわらず利用できる点が特徴です。

教育課程に沿った学習活動に加えて、長時間保育にも対応しており、柔軟なスケジュールで子どもを預けることが可能です。

また、保育士と幼稚園教諭の両方が在籍しており、多様な視点から子どもを支える体制が整っています。

家庭の事情や子どもの個性に応じた選択肢として注目が集まっています。

幼稚園と保育園の選び方

子供にとって最適な選択

子どもの性格や発達段階、興味関心、集団への適応力などを総合的に判断することが重要です。

のびのびと自由に過ごす環境が合っている子どもには保育園が向いている場合が多く、他者との関わりや遊びを通じて自然に成長していけます。

一方で、早いうちから学習リズムを身につけたり、決まったスケジュールで過ごすことが得意な子には、幼稚園の環境が適していることがあります。

また、園ごとの教育方針や特徴も異なるため、実際に見学して雰囲気を確かめることもおすすめです。

保護者としての選択肢

保護者の就労状況や家庭の支援体制、生活リズムに合った施設選びがポイントとなります。

例えば、フルタイム勤務の家庭では、長時間保育に対応している保育園が実用的です。

一方、専業主婦(夫)やパートタイムの家庭では、短時間保育が中心の幼稚園でも十分対応可能です。

また、施設によっては延長保育や預かり保育の制度も充実しており、保護者のニーズに応じた柔軟な選択が可能となっています。

入園にあたる条件と流れ

保育園に入園するためには、市区町村を通して申請を行う必要があります。

提出書類としては、保護者の就労証明書や家庭状況の申告書、収入証明などが求められ、保育の必要性に応じて点数制での選考が行われます。

人気エリアでは競争が激しく、希望の園に入れないこともあります。

幼稚園への入園は、各園が独自に募集・受付を行うため、園に直接申し込みをします。

入園説明会や面接、願書提出が主な流れで、募集人数に達し次第締め切られることもあるため、早めの情報収集が大切です。

入園時期も園によって異なるため、複数の園を比較検討しながら準備を進めるとよいでしょう。

幼稚園と保育園のメリット・デメリット

幼稚園のメリットとデメリット

メリット:幼稚園では文部科学省の教育課程に基づいた教育的プログラムが整っており、子どもの社会性や学習習慣、創造力を育むための活動が充実しています。

行事やイベントが多く、四季折々の体験を通じて感性や協調性も育まれます。

また、就学前の準備として、学習の基礎が自然と身につくよう配慮されたカリキュラムも魅力です。

デメリット:基本的に保育時間が短いため、働いている保護者にとっては預ける時間に制限があり不便な場合があります。

延長保育を実施している園もありますが、対応時間や利用条件が限定的なこともあります。

さらに、保護者の参加を求められる行事や活動が多く、時間的な負担がかかることもあるため、家庭の事情とのバランスを考慮する必要があります。

保育園のメリットとデメリット

メリット:保育園は厚生労働省の管轄で、働く家庭を支援する役割を担っており、長時間保育に対応しています。

0歳からの受け入れが可能なため、早期からの預け入れが必要な家庭にも対応できます。

また、日々の生活を通じて基本的な生活習慣をしっかりと身につけられる点も特徴で、子ども一人ひとりの成長に合わせたきめ細やかな保育が行われます。

デメリット:人気の高い地域や施設では定員オーバーになることが多く、希望の園に入園できない可能性があります。

また、教育的なカリキュラムに関しては園ごとに方針の差があるため、事前に見学などをして内容を確認することが重要です。

さらに、子どもの年齢や発達段階によっては、より教育的な活動が望ましい場合もあるため、家庭の方針との整合性も検討材料となります。

比較的に見る保育園と幼稚園の差

保育園と幼稚園は、それぞれの制度や目的、対象年齢、保育・教育の内容、開園時間、費用、職員体制などに明確な違いがあります。

保育園は生活支援に重点を置いた保育、幼稚園は就学前教育に特化した指導を行う施設であり、どちらが優れているというよりは、家庭の状況や子どもの性格・成長段階に応じて最適な選択をすることが求められます。

両方の良さをバランスよく取り入れた認定こども園も選択肢として広がってきているため、選択肢の幅を広げる意味でも比較検討が大切です。

保育園と幼稚園の費用について

保育料の違い

保育園の費用は世帯収入に応じて段階的に決まるのが一般的で、住んでいる地域や子どもの年齢、きょうだいの有無などによっても金額に差が出ることがあります。

多くの自治体では、所得に応じた階層区分に基づいて保育料が算定されており、低所得世帯には軽減措置が設けられている場合もあります。

一方、幼稚園の費用は園によって大きく異なります。

公立幼稚園の場合は比較的低料金であることが多いですが、私立幼稚園では施設の設備や教育内容の充実度に応じて、保育料のほかに教材費、行事費、給食費などが加算されることもあります。

そのため、トータルで見るとかなりの費用差が生じることもあります。

無償化制度の影響

2019年10月から開始された幼児教育・保育の無償化制度によって、3歳から5歳のすべての子どもについては、保育園・幼稚園・認定こども園などの保育料が基本的に無償となっています。

ただし、無償化の対象となるのは基本的な教育・保育部分に限られており、給食費や行事費などの実費負担は継続して必要です。

また、0〜2歳児については、住民税非課税世帯であれば無償化の対象となります。これにより、経済的な事情で保育をためらっていた家庭も利用しやすくなり、子育てと就労の両立支援につながっています。

自治体ごとの料金の違い

自治体によって保育料の設定や無償化制度の運用方法には差があり、同じ所得でも地域によって負担額が異なることがあります。

独自の助成制度を設けている自治体も多く、たとえばきょうだい同時在園による減額や、ひとり親世帯向けの特別措置などがある場合もあります。

そのため、保育園や幼稚園を選ぶ際には、施設の内容だけでなく、自治体の制度やサポート体制についても事前に確認しておくことが大切です。

最新の情報は各自治体の公式ホームページや窓口で入手することができます。

保育士と幼稚園教諭の役割

保育士の仕事内容

保育士は子どもの食事、排せつ、睡眠など、日常生活全般にわたるサポートを行います。

特に乳幼児に対しては、発達段階に応じた丁寧な対応が求められ、子ども一人ひとりの個性や体調を把握しながら、安全で快適な保育環境を整えることが重要です。

また、遊びや制作活動、絵本の読み聞かせなどを通して、情緒の安定や豊かな感性を育むことも保育士の大切な役割です。

さらに、保護者との連携を図り、家庭と園が協力して子どもを育てていく関係性の構築も求められます。

幼稚園教諭の仕事内容

幼稚園教諭は、教育的なカリキュラムに基づき、子どもの年齢や発達段階に応じた指導を行います。

遊びを取り入れた教育を通じて、社会性や言語能力、創造力を育むだけでなく、就学に向けた基礎的な力(文字や数、ルールの理解など)を身につけさせることを目的としています。

さらに、行事の企画や指導、保護者への説明・相談対応なども業務の一環であり、教育的配慮と運営力の両方が必要とされます。

職員の資格と必要条件

保育士は国家資格である保育士資格を取得する必要があり、大学・短大・専門学校などの指定養成機関を卒業することが基本です。

一方、幼稚園教諭は文部科学省が定める幼稚園教諭免許状(1種・2種・専修のいずれか)を取得する必要があります。

認定こども園では、保育と教育の両面を担う必要があるため、両方の資格を持つ「保育教諭」が求められるケースが多く、複数の免許・資格を活かせる職場環境となっています。

また、継続的な研修や実践経験を通じて、より専門性の高い保育・教育が期待されています。

入園後のスケジュール

日常の保育スケジュール

朝の登園時間には、保護者と一緒に元気よく挨拶をしてスタートします。

その後は自由遊びの時間となり、ブロックやままごと、絵本の読み聞かせなど、子どもたちは興味に応じてさまざまな活動を楽しみます。

午前中には設定保育と呼ばれる、先生が企画した活動(制作、歌、体操など)が行われることもあります。

昼食の時間には、食事のマナーや手洗いの習慣を学びながら、栄養バランスの取れた給食やお弁当を楽しみます。

その後、お昼寝の時間が設けられ、心身をしっかりと休めます。

午後には再び遊びや絵本、帰りの会などの活動が行われ、1日の振り返りや明日の予定などを話し合って降園準備をします。

行事やイベントの流れ

年間を通じて行われる行事には、季節感や子どもの成長を意識した内容が多く取り入れられています。

春には入園式や親子遠足、夏には七夕会やプール遊び、秋には運動会やハロウィン、冬にはクリスマス会や発表会など、バリエーション豊かなイベントが実施されます。

これらの行事は、子どもにとって思い出に残る体験となるだけでなく、友達や保護者、地域の人たちとの関わりを深める貴重な機会でもあります。

また、年長児を対象にしたお泊まり保育や卒園式など、成長の節目を感じられる特別なイベントも含まれます。

通園時の注意点とポイント

通園には、毎日の準備とルールの確認が欠かせません。持ち物には、着替え・おむつ・おしぼり・水筒・連絡帳などがあり、園ごとに決められた方法で名前を記入する必要があります。

服装は動きやすく、季節に応じたものを選ぶことが基本です。送迎時間も厳守が求められるため、朝の登園時間や帰りの迎え時間には遅れないよう注意しましょう。

また、登園前の健康チェックや欠席・遅刻の連絡方法なども事前にしっかり把握しておくと安心です。

特に体調管理に関するルールは感染症対策として重要視されており、日々の健康観察が求められる場面も増えています。

まとめ

保育園と幼稚園は、それぞれ異なる目的や役割を担う施設であり、その違いを理解することが、子どもにとって最適な環境を選ぶ第一歩となります。

保育園は保育を必要とする家庭への支援を主とし、生活リズムの確立や安全な日常生活をサポートする場である一方、幼稚園は教育を重視し、就学に向けた基礎を養う場所として機能しています。

近年では認定こども園のように、両者の良さを兼ね備えた施設も増えており、選択肢はより多様になっています。

それぞれの施設の保育内容や運営方針、費用、職員の体制、行事の内容などを丁寧に比較検討し、子どもの性格や家庭の状況に合った園を見つけることが大切です。

本記事で紹介した情報をもとに、施設の見学や説明会に参加するなど、実際の現場に触れて判断材料を増やしていきましょう。

最終的には「この園なら安心して預けられる」「この環境でなら子どもがのびのび育てそう」と実感できる場所を選ぶことが、子どもにも保護者にも満足のいく園選びにつながります。