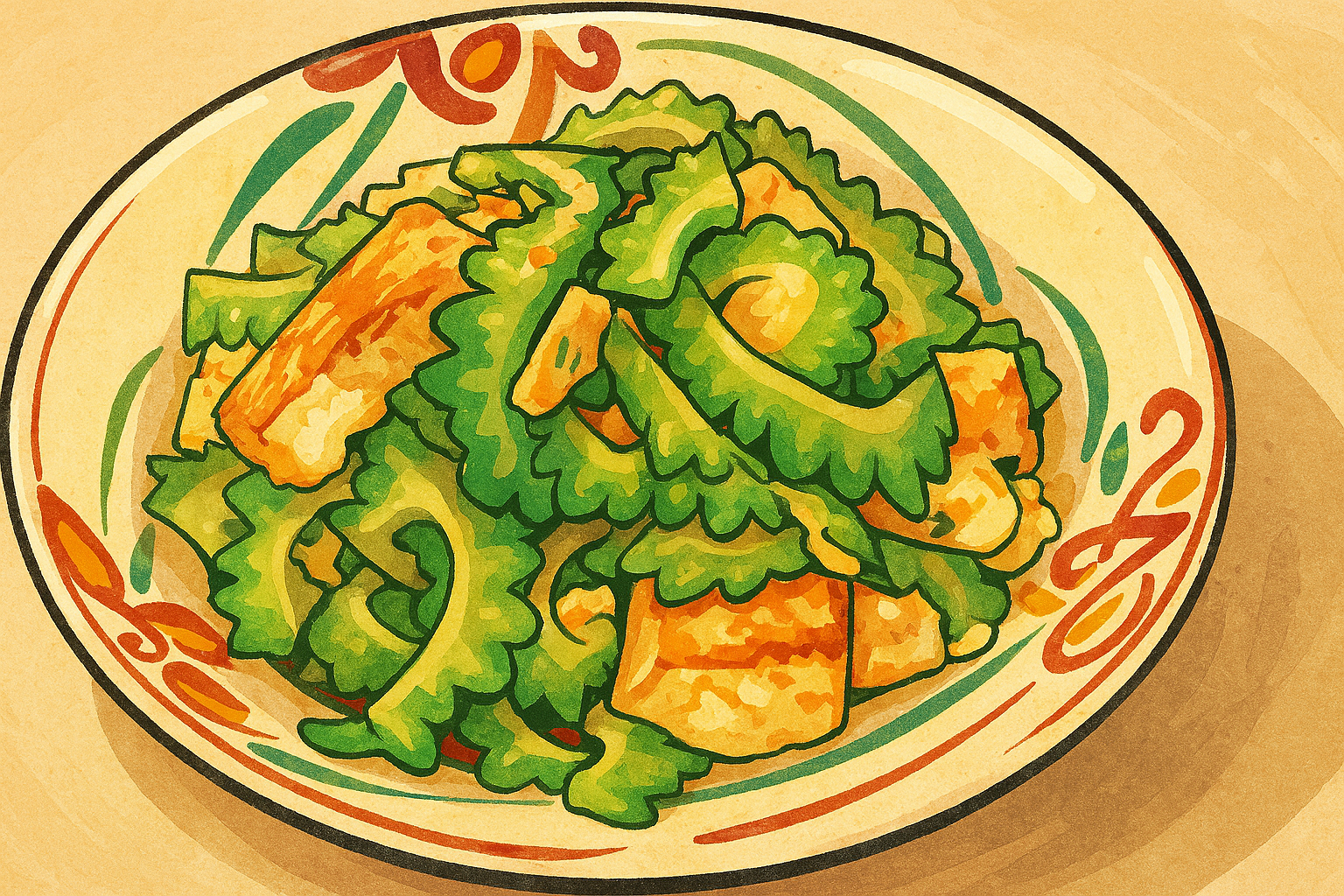

鮮やかな緑色のゴーヤに豆腐、豚肉、卵などを加えた彩り豊かな一皿は、その独特の苦みとまろやかな食感が絶妙にマッチし、食卓に彩りを与えてくれます。

ゴーヤの苦みには、健康維持に役立つ栄養素がたっぷり含まれており、暑い季節の食欲をそそるだけでなく、日々の体調管理にも役立つヘルシーメニューです。

戦後の食糧事情を背景に、島豆腐や残り野菜を無駄なく活用する知恵から生まれたこの料理は、今や沖縄のみならず全国で愛される人気料理となりました。

ここでは、ゴーヤーチャンプルーの基本的な特徴や歴史、材料の選び方から調理のコツ、栄養価と健康効果、さらには保存方法や地域ごとのアレンジまで、幅広いポイントをご紹介します。

家庭で簡単に取り入れられるレシピや応用例を通じて、誰でも気軽にゴーヤーチャンプルーを楽しめるヒントをお届けします。

ゴーヤーチャンプルーとは? 沖縄郷土料理の基本

ゴーヤーチャンプルーの由来と歴史

ゴーヤーチャンプルーは「チャンプルー」が沖縄の方言で「ごちゃ混ぜにする」という意味から名づけられました。

古くから伝わるこの調理法は、いくつもの食材を一度に調理することで旨みを引き出す知恵の結晶です。戦後の食糧不足期には島豆腐や残り野菜を無駄なく使う知恵として家庭に広まり、各地で味付けや具材のバリエーションが生まれました。

その後、観光客向けのメニューにも採用され、健康志向の一品として全国に普及。現在では沖縄料理の代名詞ともいえる存在です。

ゴーヤーチャンプルーの魅力

シャキシャキとしたゴーヤの歯ごたえ、ほろ苦さと塩気の絶妙なバランスに、豆腐のまろやかな口当たりが加わることで、一口ごとに多層的な味わいが楽しめます。

さらに豚肉の旨みや卵のふんわり感が全体を包み込み、最後まで飽きずにいただけるのが魅力です。

色鮮やかな緑色のゴーヤと、卵のやさしい黄色、豆腐の白が織りなすコントラストは食卓を華やかに演出。目でも楽しめる見た目の美しさが食欲をそそり、家族やゲストと楽しい食事のひとときを演出してくれます。

ゴーヤーチャンプルーの材料と選び方

ゴーヤの選び方と特徴

苦みの強さや食感は品種、収穫時期、さらには育成環境によっても大きく変わります。

表面が濃い緑色で、イボが小さく密集しているものは一般的に苦みが穏やかで食べやすいと言われています。

また、果皮の色ムラや黄色味が出始めたものは完熟に向かうサインで、甘みと苦みのバランスが良くなります。

太さが均一で適度に弾力のあるものを選ぶと、炒めてもシャキシャキした食感が保たれやすくなります。

手に持ったときずっしりと重みを感じるものは水分が十分に含まれており、瑞々しさが長持ちします。

さらに、ヘタが新鮮でしっかりしており、傷や変色のないものを選ぶと、鮮度の高いゴーヤーチャンプルーが楽しめます。

推奨の豚肉と豆腐

豚バラ肉はほどよい脂身が甘みと旨みをもたらし、全体にコクをプラスします。脂のバランスが良い部位を選ぶと、蒸し炒めでもジューシーに仕上がり、料理全体の風味を引き立てます。

さっぱりさを重視する場合は、脂肪分が少なめで肉質が柔らかい肩ロース薄切り肉を使用するのがおすすめです。

軽い口当たりと上品な香りが楽しめるため、ヘルシーさを求める方にも最適です。

豆腐は崩れにくい木綿豆腐を使うのがポイント。

調理前にキッチンペーパーで包み、10分ほど重しをしてしっかり水切りすることで、炒めた際に形が保たれ、食感が引き立ちます。

手軽に作れるゴーヤーチャンプルーのレシピ

基本のゴーヤーチャンプルーレシピ

1:ゴーヤの下処理

・縦半分に切り、スプーンで種とワタをしっかり取り除く。苦みを和らげたい場合は塩少々で軽くもみ、水で洗って水気を絞る。約3mmの薄切りにしておく。

2:豆腐の準備

・木綿豆腐をキッチンペーパーで包み、10分ほど重しをしてしっかり水切りする。一口大にちぎり、下味に塩を軽く振っておく。

3:豚肉の炒め

・フライパンに油を熱し、豚肉を中火で炒める。表面に軽く焼き色がついたら一度取り出す。

4:ゴーヤと豆腐の炒め合わせ

・同じフライパンでゴーヤを中火で約2分炒め、シャキシャキ感を残す。取り出した豚肉と豆腐を戻し、弱火にして焦げないように優しく混ぜ合わせる。

5:卵と調味の仕上げ

・ボウルで卵を溶きほぐし、鍋肌から回し入れてヘラで大きく混ぜながらふんわり固める。最後に塩・こしょうで味を整え、鍋肌に醤油を一回しして香りをつける。

アレンジレシピ:具材を変えて楽しむ

・島にんじんの千切りで甘みと彩りをプラス

・スパムを加えてコクを深める

・ツナ缶やしらすをトッピングして海の風味を楽しむ

・パプリカやコーンを足し、食感と色味を多様化する

ゴーヤーチャンプルーの健康効果

栄養価が高い食材の効果

ゴーヤにはビタミンCやカリウム、食物繊維が豊富で、とくにビタミンCは加熱しても壊れにくい特徴があるため、調理後も栄養をしっかり摂取できます。

カリウムは余分な塩分を体外に排出し、むくみや高血圧の予防に役立ちます。また、食物繊維は腸内環境を整え、便秘の改善やコレステロール値の低下にも効果が期待できます。

豆腐に含まれる大豆たんぱく質は良質なアミノ酸を豊富に含み、筋肉の維持と修復をサポートします。

さらに、豆腐にはカルシウムや鉄分といったミネラル類も含まれているため、栄養バランスの良い一品に仕上げることが可能です。

豚肉はビタミンB群を多く含み、糖質や脂質の代謝を促進することでエネルギー産生をサポート。疲労回復や集中力の維持にも寄与します。

免疫力アップと体調管理

苦み成分のモモルデシンは血糖値の上昇を抑える作用に加え、抗酸化作用によって細胞の老化を防ぐとも言われています。

これにより、生活習慣病のリスク軽減にも期待が持てます。

ゴーヤに含まれるビタミンCやβカロテンは免疫細胞の働きをサポートし、風邪や感染症予防に役立つほか、粘膜を強化して肌の健康維持にも貢献します。

また、豚肉由来のビタミンB1は糖質を効率よくエネルギーに変換し、夏バテ予防や疲労回復を助けるため、暑い季節でも快適に過ごすサポートをしてくれます。

ゴーヤーの保存方法と美味しさを保つコツ

新鮮なゴーヤーを楽しむために

購入後は新聞紙に包んで野菜室で保存すると乾燥を防ぎつつ適度な湿度を保ち、2週間ほど鮮度が長持ちします。

新聞紙が余分な空気を吸収し、ゴーヤの皮が乾燥するのを防ぐため、イボのつややかな表面が保たれ、風味も損ないにくくなります。

さらに通気性のあるビニール袋に入れて口を軽く閉じると、冷蔵庫内の湿度を活かしつつカビの発生を抑えられます。

冷凍保存の利点と方法

斜め薄切りにしたゴーヤーを塩もみして10分ほどおくことで苦みを和らげた後、しっかり水気を絞ります。

バットに広げて軽く冷凍庫で仮凍結(30分程度)させると、くっつきにくくなります。その後、使いやすい分量ずつラップやフリーザーバッグに小分けして入れ、空気を抜いて密封。

これで1ヶ月程度保存可能です。使用するときは凍ったまま炒め物やスープに加えると、調理時間が短縮され、シャキシャキ感も楽しめます。

また、ブランチング後に冷凍することで色味が鮮やかに保たれるうえ、食感も柔らかく仕上がるのでおすすめです。

ゴーヤーチャンプルーを楽しむための豆知識

ゴーヤーに合う調味料

醤油に加え、塩だれやポン酢、オイスターソースでベースの味を変化させると飽きずに楽しめます。

さらに、にんにく醤油やゴマ油、柚子胡椒、豆板醤などを少量加えることで風味や辛みをプラスできます。

チリソースやナンプラーを使うとエスニックなアクセントに。仕上げにかつお節や刻みのり、白ごまを振りかけるのもおすすめです。

チャンプルーでの地域差とバリエーション

沖縄本島では豆腐の代わりに厚揚げを使い、揚げ豆腐の香ばしさを活かしたスタイルが主流です。

中部地域ではスパムやポークランチョンミートを具材に混ぜる家庭も多く、ランチョン風の味わいが楽しめます。

宮古島では島豆腐や島にんじんを加えることが一般的で、八重山諸島ではソーセージや中味(豚モツ)を使うレシピも見られます。

さらに、南大東島では紫芋や魚醤(いゆ)の調味料を取り入れた独自のチャンプルーが親しまれており、島ごとに異なる風土が料理に反映されています。

まとめ

ゴーヤーチャンプルーは、その独特の苦みと豊かな風味、さらに豆腐や豚肉、卵が織りなす多層的な味わいと、ビタミンCや食物繊維などの栄養価の高さが最大の魅力です。

苦みが苦手な方でも、塩もみや下処理でマイルドに仕上げられるので、幅広い世代に愛されています。

基本の調理法を覚えれば、日々の食卓に手軽に彩りとヘルシーさをプラスでき、朝食にもランチにもぴったりの一品となります。

具材のアレンジも自由自在で、豆腐を厚揚げに替えたり、スパムやツナ、パプリカを加えることで、オリジナルの風味を楽しむことが可能です。

さらに、冷凍ストックしたゴーヤを活用して調理時間を短縮したり、エスニック風の調味料で新しい味覚体験をしたりと、ライフスタイルに合わせたアレンジが広がります。

健康面では、夏バテ予防や生活習慣病予防への効果も期待できるため、日常的に取り入れることで体調管理にも役立ちます。

旬のゴーヤーで沖縄の豊かな食文化を感じながら、手軽に始める健康習慣として、ぜひゴーヤーチャンプルーをあなたのレパートリーに加えてみてください。