鹿児島の伝統的な郷土料理である「あくまき」は、端午の節句に欠かせない特別な一品です。

独特の風味と食感が魅力で、家庭でも手軽に作ることができます。

本記事では、あくまきの魅力や歴史、文化的背景、そして自宅で作れる詳細なレシピを紹介し、保存方法や食べ方の工夫、さらには家庭ごとのアレンジ方法まで徹底的に解説します。

あくまきは単なる料理ではなく、鹿児島の人々の暮らしや風習を映す鏡でもあるのです。

あくまきとは?鹿児島の郷土料理の魅力

あくまきの歴史と文化的背景

あくまきは戦国時代に保存食や携帯食として広まったといわれています。

戦に出る際の兵糧や、山仕事をする人々の携帯食として重宝されました。

灰汁で炊き込む独特の製法は、雑菌の繁殖を抑える効果があり、長持ちする知恵が詰まっています。

江戸時代には薩摩藩の特産としても知られ、地域の人々の生活に深く根付いていきました。

さらに、明治以降は端午の節句の祝いの品として家庭で作られるようになり、地域社会のつながりを深める大切な存在になりました。

あくまきの特徴と栄養価

もち米を灰汁で炊き上げることで、独特の風味とほのかな苦味が生まれます。

炭水化物を中心に腹持ちが良いのが特徴で、長時間の作業や旅にも適していました。

きな粉や黒蜜をかけることで糖質やたんぱく質を補え、栄養バランスが整います。

また、灰汁に含まれる成分には抗菌作用があり、保存性を高める効果もあります。

栄養価という面ではシンプルながらも滋養に富み、祭りや特別な行事の際に食べられる理由が理解できます。

あくまきが体に悪いと言われる理由

一部では灰汁の強さから体に悪いのではと懸念されることもあります。

しかし、適切に処理された灰汁を使えば問題なく、安全に食べられます。むしろ保存性を高める効果があるため、昔の人々にとっては衛生的で安心できる食品でした。

現在は市販の灰汁や食品用に調整された灰汁エキスも販売されており、家庭でも安心して作ることができます。

過去に言われてきた「体に悪い」というイメージは、灰汁を正しく扱う知識がなかった時代の名残といえるでしょう。

あくまきの種類とその違い

ちまきとの違いとは?

ちまきは竹の葉で包んだ米飯で、中国や関西地方に広く見られます。

一方、あくまきは灰汁で炊き上げる独特の製法が最大の特徴です。

ちまきが蒸して作られる料理であるのに対し、あくまきは灰汁で長時間煮ることで特有の風味と色合いを得ます。

この調理法の違いによって、食感や保存性にも大きな差が生まれるのです。

鹿児島で有名なあくまきの種類

地域ごとに少しずつ作り方や味付けに違いがあります。

灰汁の濃さや使用する木の種類によって風味が異なり、甘さを控えめにしたあっさりしたものや、黒糖を加えてコクを出したものも人気です。

ある地域ではより濃い灰汁を使ってしっかりとした食感を出す一方、別の地域では灰汁を薄めて柔らかい仕上がりを重視することもあります。

また、家庭によっては中に餡を入れたり、外側に特製の粉をまぶすなどの工夫も見られます。

あくまきの食べ方について

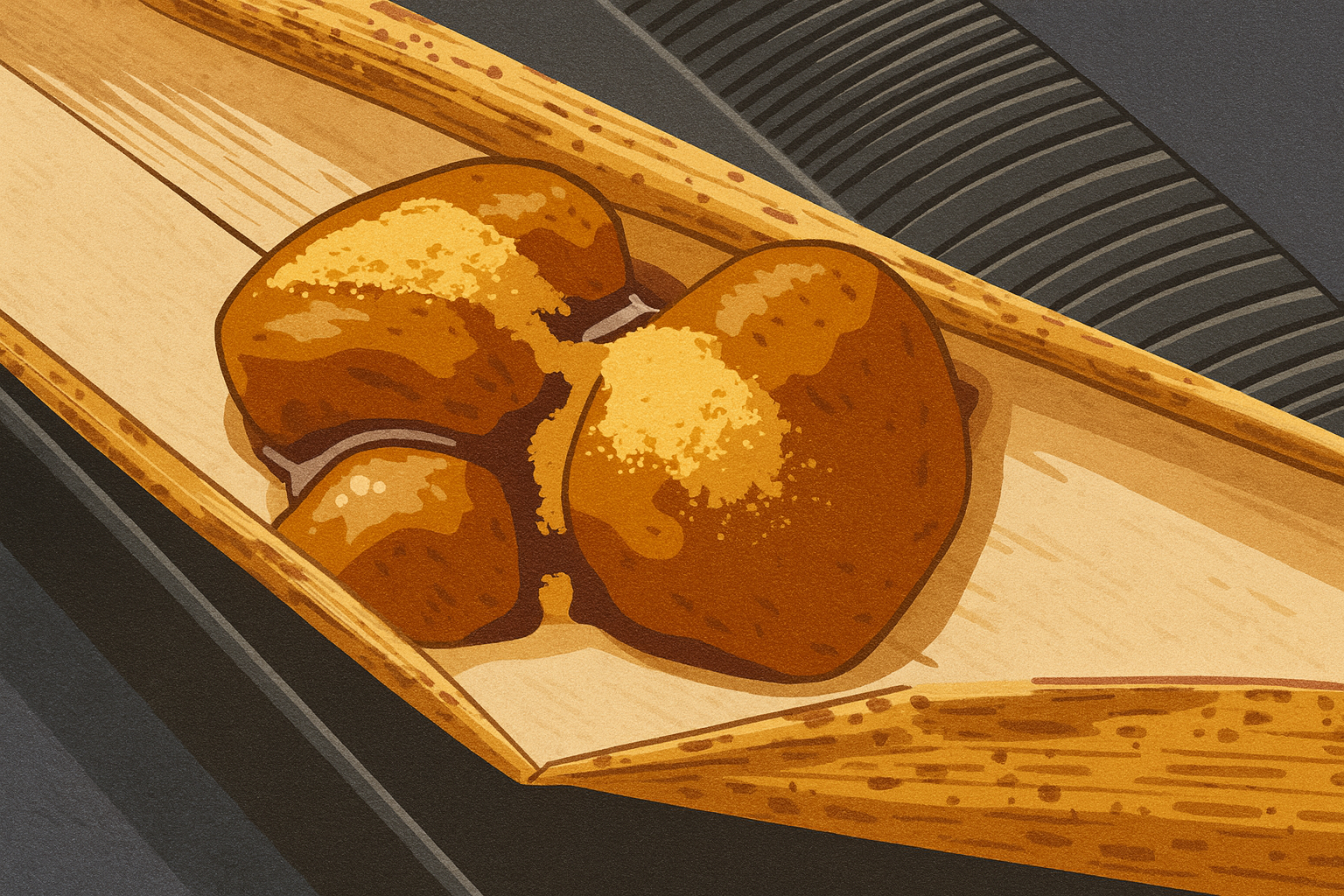

一般的には、切ったあくまきにきな粉や砂糖をまぶして食べます。

黒蜜をかけるとより甘みが増し、子どもにも人気の食べ方です。

お茶と一緒にいただくと、口の中で独特の風味が広がり、食後の甘味としても最適です。

最近では洋風にアレンジして、アイスクリームや生クリームと合わせる食べ方も注目されています。

さらに、冷凍保存したあくまきを軽く焼いて香ばしさを出す食べ方もあり、新しいスタイルとして若い世代にも広がっています。

自宅で簡単!あくまきの作り方

必要な材料と道具

・もち米 500g

・竹の皮 適量

・灰汁(木灰を水で煮出して作る)

・鍋、紐、ボウル、重し

・きな粉、黒蜜(仕上げ用)

灰汁の作り方とその重要性

木灰を水に入れて煮出し、濾した液体が灰汁です。昔は囲炉裏やかまどの灰を利用して作られていました。

雑菌を防ぎ、独特の風味を生み出すため、あくまき作りに欠かせません。

灰汁の濃度が強すぎると苦味が増すため、煮出す時間や灰の量を調整するのがポイントです。

地域によってはサクラやクヌギなど特定の木の灰を使い、香りや色合いに特徴を出すこともあります。

あくまきの調理手順

1:もち米を洗い、一晩水に浸しておく。

2:竹の皮を柔らかくするため熱湯で茹で、殺菌も兼ねる。

3:もち米を竹の皮で丁寧に包み、紐でしっかりと縛る。

4:灰汁を入れた大きな鍋に包んだもち米を沈め、弱火で6〜8時間じっくり煮る。途中で灰汁を追加することもある。

5:煮上がったら取り出し、粗熱を取ってから切り分ける。

6:きな粉や黒蜜を添えていただくと、より美味しく楽しめる。

調理のコツとアレンジ

煮る時間を短くすると柔らかめの食感になり、長く煮るとしっかりした食感になります。

家庭の好みに合わせて調整できます。黒糖やハチミツを加えることで甘みを強めたり、シナモンや抹茶パウダーを振りかけて洋風スイーツ風に仕上げるのもおすすめです。

最近では、あくまきを一口大に切って串に刺し、屋台風のスナックとして楽しむスタイルも人気を集めています。

あくまきの保存方法と注意点

あくまきの保存に必要な条件

涼しい場所で保存するのが基本です。冷蔵保存で2〜3日程度は持ち、冷凍保存すれば1ヶ月程度日持ちします。

食べる際は自然解凍した後に軽く蒸すと風味が戻り、できたてに近い味わいを再現できます。

体に悪い成分不使用のあくまき

市販の灰汁を使用すれば、初心者でも安心して作れます。

余計な添加物を使わない自然食品として楽しむことができ、健康志向の方にもおすすめです。

最近では真空パックされた市販品もあり、常温で長期保存できる便利な商品も販売されています。

お土産や贈答品としても人気で、鹿児島の特産として県外にも広まりつつあります。

まとめ

あくまきは鹿児島の知恵が詰まった郷土料理であり、保存性や独特の風味が魅力です。

家庭でも材料と時間を用意すれば手軽に作ることができ、行事や日常のおやつ、贈り物としても喜ばれます。

伝統的な食文化を体験しながら、自宅で手作りのあくまきを味わうことで、地域の歴史や知恵を身近に感じることができるでしょう。

さらに、現代風のアレンジを加えることで幅広い世代に愛され続けています。

鹿児島の食文化を象徴する一品として、ぜひ一度挑戦してみてください。