料理を楽しむうえで欠かせない要素のひとつに「食感」や「触感」があります。

見た目や味に注目が集まりがちですが、実際にはそれらと同じくらい、口に入れたときの感覚や食材に触れたときの感触も、料理の印象を大きく左右します。

特に近年では、食事体験の質を高めるために、シェフや料理愛好家の間でも食感と触感の表現に注目が集まっています。

たとえば、サクサク・もちもち・ねばねばといった表現は、単に食材の状態を伝えるだけでなく、食事への期待感を高め、味わいをより深いものにしてくれます。

とはいえ、「食感」と「触感」という言葉を日常的に使ってはいても、その違いや意味を正確に理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。

本記事では、まずこの二つの言葉の定義や意味の違いをわかりやすく解説し、そのうえで料理にどう活かせるか、どのように表現すればよいかについて、豊富な例を交えて丁寧にご紹介していきます。

日々の料理をより一層美味しく、魅力的に仕上げるためのヒントがきっと見つかるはずです。

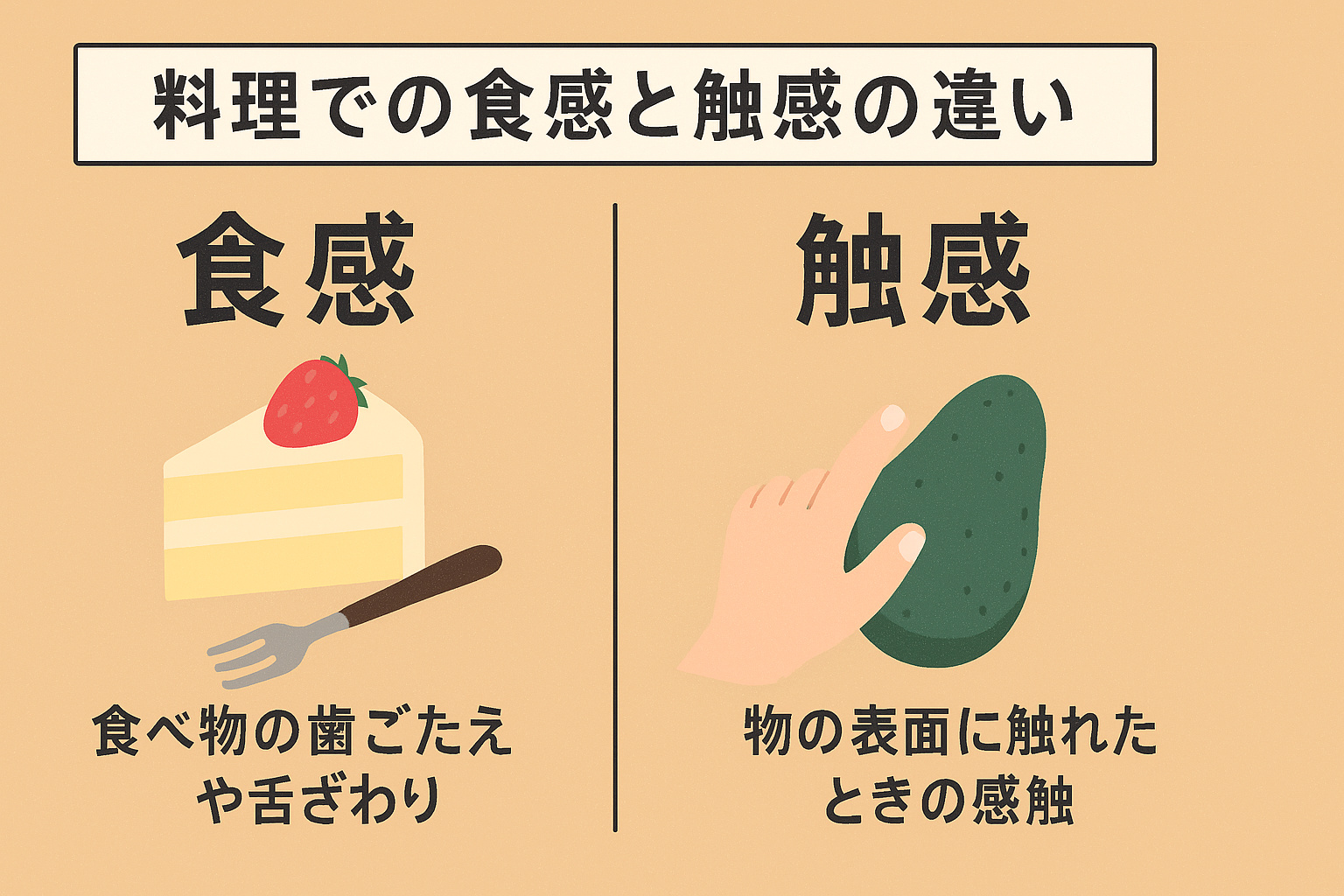

食感と触感の違いとは?

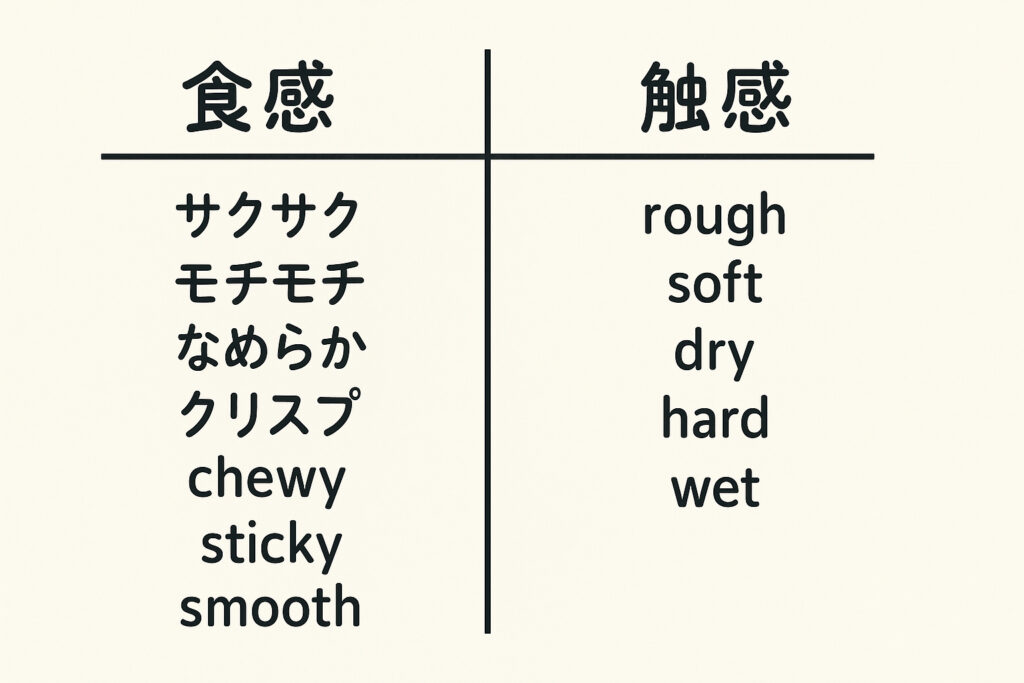

食感とは何か?

食感とは、食べ物を口に入れて噛んだときに感じる物理的な感覚や口当たりを指します。

これは単なる味覚とは異なり、食べ物の硬さ、柔らかさ、粘り、滑らかさなど、さまざまな要素から構成されています。

たとえば「サクサク」「もちもち」「トロトロ」「パリパリ」「しっとり」といった表現があり、それぞれが食べ物の魅力を引き立てる重要な指標となっています。

また、食感は食べる人の好みにも大きく関わっており、同じ料理であっても食感の違いによって印象が変わることも多いのです。

触感とは何か?

触感は、手や指、皮膚を通じて感じ取る物の表面の感覚のことを指します。

調理中に食材に触れたときの「ざらざら」「ツルツル」「しっとり」「ネバネバ」「ざくざく」といった感覚がこれに当たります。

触感は、食材の新鮮さや水分量、保存状態などを視覚だけではなく身体的な接触を通して判断するためにも役立ちます。

また、食材の扱い方や調理工程において触感の把握は重要であり、料理人が「手の感覚」で調理のタイミングを計ることも珍しくありません。

食感と触感の定義と意味

食感と触感は似たような言葉に見えますが、実際には異なる感覚領域に属しています。

食感は主に口の中、特に舌や歯、喉などの内部で感じる感覚であり、味覚や香りとともに食事の満足度に直結する要素です。

一方で触感は、食べる前の段階で手や指を使って感じる外部の物理的感覚を意味します。

両者は料理のプレゼンテーションや食材選び、さらには調理過程そのものにも大きく関わっており、美味しい料理を作るためには両方の感覚をうまく使いこなす必要があります。

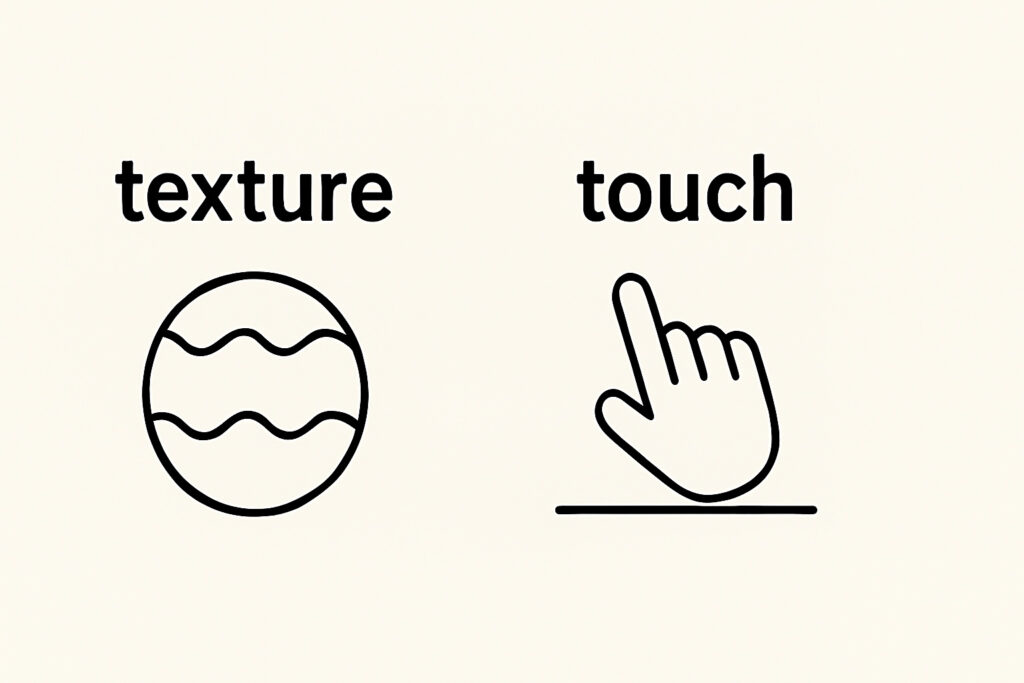

食感と触感の英語表現

食感の英語:texture

食感を英語で表す場合、一般的に“texture”という語が使われます。

この単語は食べ物の口当たりを総合的に表現する際に使われるもので、料理の説明やレビュー、レシピの中で頻繁に登場します。

たとえば、”This bread has a nice crispy texture.”(このパンは心地よいカリッとした食感がある)というように、crispyなどの形容詞と組み合わせて使うことで、より具体的な食感の描写が可能になります。

また、“mouthfeel”(口当たり)という言葉も、食感をより繊細に表現したいときに有効です。

触感の英語:touch

触感に関しては“touch”や“feel”という語が多く用いられます。

“The dough feels sticky.”(その生地は粘り気があるように感じる)というように、五感を使って食材や物体を評価する場面で使われます。

特に調理工程において、手でこねたり混ぜたりする際には、このような触感に関する英語表現が役立ちます。

また、“tactile sensation”(触覚的感覚)という表現も、料理やプロダクトデザインの分野では使われることがあります。

英会話で使う食感関連の表現

crunchy(カリカリ):ポテトチップスやクルトンなど、硬めで噛んだときに音がするものに使われます。

chewy(噛み応えのある):ガム、ヌガー、もちもちした食感のパンや麺に使われます。

mushy(ぐにゃっとした):柔らかく潰れたような感覚。煮込みすぎた野菜などに使われます。

silky(なめらか):滑らかでやさしい舌触りを持つクリームやスープなどに適した表現。

flaky(層状にほろほろと崩れる):クロワッサンやパイのように層がある食材に。

gooey(ねっとり):中がとろけるようなチーズやブラウニーの中心部など。

このように、英語でも食感や触感を表現する語彙は非常に豊富で、ニュアンスの違いを活かすことで、料理の魅力をより正確に伝えることが可能です。

食べ物における食感の重要性

食べ物の食感が料理に与える影響

食感は、料理の完成度や印象を大きく左右する重要な要素です。

たとえば、スープに入れるクルトンのカリカリとした食感は、単なる飾り以上に、味の単調さを和らげ、噛む楽しさやリズムを加えてくれます。

柔らかい具材が多い料理の中に、意図的に異なる食感を持つ要素を加えることで、料理にコントラストが生まれ、満足感のある味わいへと昇華されます。

また、揚げ物の衣のサクサク感や、焼き目のパリッとした感触などは、見た目にも音にも影響を与え、五感を刺激する役割を果たします。

食感が味覚に与える効果

食感は味覚と密接に結びついており、舌で感じる味だけでなく、噛んだときの抵抗感や変化が、味の感じ方にも影響を与えます。

たとえば、もちもちとしたパンや、カリッとしたクラッカーなど、それぞれの食感が食材の風味を引き立てる役割を果たします。

また、歯ごたえがあると満腹感や満足感が増し、咀嚼回数が増えることで消化にも良い影響を与えるとされています。

食感のバリエーションは、料理を飽きさせずに最後まで楽しませるための工夫とも言えるのです。

食感を活かした料理の例

外はカリカリ、中はふんわりのフライドチキン:揚げた衣のサクサクとした食感と、内部のジューシーで柔らかい鶏肉との対比が絶妙です。

もちもち食感の生パスタ:小麦粉の種類や練り方、茹で加減によっても食感が変化し、噛みしめるたびに小麦の風味が広がります。

シャキシャキの野菜サラダ:レタスや大根、キュウリなどの新鮮な野菜の歯ごたえは、料理全体に爽やかさをプラスし、見た目にも活気を与えます。

とろけるようなプリンやムース:なめらかで柔らかい食感は、口の中で溶けるような心地よさを生み、デザートとしての満足度を高めてくれます。

触感を意識した料理作り

触感を感じるための調理法

手でこねる、手で切るといった調理工程では、触感が非常に重要な役割を果たします。

パン作りにおいては、生地を手で触ることでその水分量や弾力、気泡の入り具合などを直感的に把握できます。

これは発酵の進行具合を見極めるうえで重要であり、機械的な温度や時間の管理だけでは得られない情報が得られる瞬間でもあります。

また、ハンバーグの成形や餃子の包み方なども、触感によって丁寧さや一体感が変化し、仕上がりに直接影響を与えます。

触感を正しく活用することで、見た目や味だけでなく、食べる際の感動も大きくすることができるのです。

食材の選び方と触感

食材を選ぶ際にも、触感は大きな判断材料となります。

たとえば、魚の身に弾力があり指で押してもすぐに戻るものは鮮度が高いとされていますし、野菜では、しっとり感やパリッとした張りがあるかどうかで収穫からの時間や保管状態を予測できます。

また、果物の熟れ具合を確かめる際にも、手で持ったときの柔らかさや皮のしっとり感が目安となります。

視覚や嗅覚と併用して、触感によって食材の良し悪しを総合的に判断することが、料理の質を左右する第一歩です。

触感を強調するプレゼンテーション

料理のプレゼンテーションにおいて、触感を視覚的に伝える工夫も非常に効果的です。

たとえば、粉砂糖をふりかけることで表面にやわらかい印象を与えたり、焦げ目を意図的につけることでカリッとした食感を視覚的に連想させたりすることができます。

また、盛り付けにおいても、ザクザクとしたクラッカーと滑らかなディップソースを組み合わせることで、視覚的に触感のコントラストを印象づけることが可能です。

さらに、木の器やざらつきのある陶器を使うなど、食器選びも触感の演出にひと役買います。触感は手で感じるものではありますが、調理と盛り付けの工夫によって「見て感じる」こともできるのです。

食感と触感の言い換えと例文

言い換え可能な食感の単語

・サクサク → crisp, crunchy:クラッカーやクッキーなど、噛んだ時に軽快な音が出るものに使われます。

・モチモチ → chewy:うどんや餅、パンなど噛み応えがあって伸びるような食感に対して使われます。

・トロトロ → creamy, gooey:スープや煮込み料理、チーズなど、舌の上で滑らかに広がる、もしくはとろけるような状態を指します。

・カリカリ → crispy:揚げ物や焼いたベーコンなど、歯ごたえがあり、音を伴って砕けるような食感です。

・ふわふわ → fluffy:シフォンケーキやパンケーキのように軽くて空気を含んだような食感です。

具体的な例文で学ぶ食感

・このクッキーはサクサクしていて美味しい。

・うどんがモチモチしていて食べ応えがある。

・チーズケーキがとろけるようにトロトロで口の中に広がる。

・トーストの耳がカリカリで、噛むたびに楽しい音がする。

・スフレがふわふわで、スプーンを入れた瞬間にしぼんでしまいそう。

特殊な食感の言葉:stickyやsmooth

“sticky”(ねばねば)は、納豆やオクラ、山芋など、糸を引くような粘性のある食材に使われる言葉です。

“smooth”(なめらか)は、プリンやアイスクリーム、ポタージュなどに使われ、口の中で引っかかりのない舌触りを表現する際に適しています。

これらの言葉は、特定の料理の魅力を的確に伝えるために非常に役立ち、食感の描写に幅を持たせる重要な語彙です。

食感と触感を表現する単語一覧

日本語での感触を表現する単語

日本語では、感触を細かく表現する豊かな語彙があります。

たとえば「しっとり」は水分を適度に含んだ柔らかな質感を表し、焼き菓子やスポンジケーキに使われることが多いです。

「ざらざら」は粗い粒子を感じる感触で、塩や砂糖、手作りクッキーの生地などに用いられます。

「ふわふわ」は空気を含んだ軽やかさ、「つるつる」は滑らかで光沢がある様子、「もちもち」は弾力のある粘り気を、「しゃきしゃき」は新鮮で噛んだときに音がするような歯ごたえを意味します。

これらの表現は食材そのものの質感だけでなく、調理工程や出来上がりの質に対する評価にも活用されます。

たとえば、「しゃきしゃきに炒めた野菜」や「ふわふわに焼き上げたパンケーキ」など、調理結果を端的に表現できるのが特徴です。

英語での食感表現単語

英語でも豊かな語彙があり、さまざまな食感を伝えることができます。

crunchy(カリカリ)

chewy(もちもち、噛みごたえのある)

crispy(サクサク)

gooey(とろけるような、ねっとり)

silky(なめらかで上品な舌触り)

rough(ざらざら)

smooth(つるつる、滑らか)

sticky(粘着性のある、ねばねば)

加えて、fluffy(ふわふわ)、gritty(ざらついた)、tender(柔らかい)、fibrous(繊維質な)、greasy(油っぽい)なども日常的に使用される表現です。

これらは、味わいの説明だけでなく、調理法や食材選びの判断にも使われます。

食感について知っておくべき用語

・mouthfeel(口当たり):食べ物が口の中でどのように感じられるかを総合的に示す用語です。滑らかさ、ザラつき、温度などを含む概念で、テクスチャーの重要な指標です。

・consistency(粘度、密度):液体や半固形物(スープ、ソース、ヨーグルトなど)の状態を説明するのに使われます。

・bite(噛みごたえ):歯で噛んだときの抵抗感を表す言葉で、肉料理やパスタなどの食材の火の通り具合を測る際にも用いられます。

これらの用語を理解して活用することで、食に関する表現力が高まり、料理の魅力や特徴をより正確に伝えることが可能になります。

食事と食感の関係

異なる食事スタイルでの食感

世界中の料理文化において、食感は食事スタイルの特徴を際立たせる重要な要素です。

和食では、繊細で軽やかな食感が好まれ、「シャキシャキ」「もちもち」「つるつる」など、微妙な口当たりの違いが料理の価値を高めるものとされています。

特に素材そのものの食感を活かす調理法(例:刺身、和え物、煮物など)は、和食独自の美学を反映しています。

一方、西洋料理では、ステーキやローストなどに見られる「噛みごたえ」や「ジューシーさ」、「カリッとした焼き目」など、力強くリッチな食感が好まれる傾向があります。

加えて、インド料理や中華料理では、スパイスの風味だけでなく、ザクザク、ぷるぷる、パリパリといった多様な食感の組み合わせが、食べる楽しさを引き立てるポイントとなっています。

食感が食事体験に与える影響

食感は、私たちの記憶に残る食事体験の核となる存在です。

単なる「味が美味しい」という印象ではなく、「外はカリッとしていて、中はとろけるようだった」「プリプリした食感がたまらなかった」といった表現は、味と食感が融合した記憶として強く脳裏に残ります。

さらに、食感が心地よいと、食事全体の満足度が高まり、リピート意欲やその料理への好感度にもつながります。

反対に、期待と異なる食感(例:ぐにゃぐにゃ、べちゃべちゃ)であった場合は、味が良くても全体の評価が下がってしまうこともあるため、食感の設計は料理において極めて重要です。

味覚との相互作用

食感と味覚は、それぞれ独立した感覚でありながらも、互いに補完しあって風味の全体像を形成します。

たとえば、なめらかな食感のプリンに対しては、甘さがより優しく感じられたり、シャキシャキとしたリンゴは、酸味が引き立って感じられるといったように、口に触れる物理的な質感が味覚の知覚に影響を与えます。

また、食感によるリズムやテンポが、食事の進行にも変化を生み、飽きのこない食卓づくりにも寄与します。

したがって、料理を設計する際には、味・香り・見た目だけでなく、食感という“第四の要素”にも十分な配慮が必要なのです。

お餅などの特異な食感

お餅の食感の説明と感触

お餅は、日本独自の伝統的な食材であり、その最大の特徴は非常に強い粘り気と、独特の弾力を備えている点にあります。

噛み切るのが難しいほどの柔軟性を持ち、噛むたびにねばりと伸びが感じられるため、「もちもち」という表現の代表格でもあります。

その食感は、単に柔らかいというより、しっかりとしたコシを含んでおり、他のどの食品とも異なるユニークな咀嚼体験を提供します。

さらに、口の中での密着感や、飲み込むまでの粘りによる抵抗感は、他の食品にはない「食べごたえ」を生み出しています。

お餅を使った料理の紹介

きなこ餅:つきたての餅に砂糖と混ぜたきなこをまぶした和菓子。香ばしさと甘さが餅の食感に絶妙に絡み合います。

雑煮:正月料理として知られるスープ仕立ての一品。地域によって出汁や具材が異なりますが、柔らかく煮た餅が汁に溶け込む味わいが魅力です。

餅ピザ:ピザ生地の代わりに焼いた餅をベースにしたアレンジ料理。外はカリッと中はもちもちの食感が特徴。

あべかわ餅:焼いた餅をお湯で柔らかく戻し、きなこや砂糖醤油をかけて食べる郷土菓子。焼き目の香ばしさと柔らかさのコントラストが楽しめます。

餅グラタン:ホワイトソースと一緒にオーブンで焼く料理。とろけるチーズと餅の粘りが絡み合い、洋風にも応用可能です。

お餅の食感がもたらす体験

お餅の食感は、単なる食材の一部ではなく、日本文化に根付いた「体験そのもの」と言えます。

噛むたびにねばりが増していき、口の中で粘るように伸びる独特の動きは、他のどの食品とも異なる満足感を与えてくれます。

特に冬場や正月の団らん時に登場することが多く、家族や親しい人との会話とともに、粘り強いお餅の食感は記憶に残る味覚体験となります。

また、食感が強く主張するため、味付けは比較的シンプルでも十分に美味しさが引き立つ点も魅力のひとつです。

お餅は「食感を楽しむ」ことに重きを置いた、日本ならではのユニークな食文化の象徴といえるでしょう。

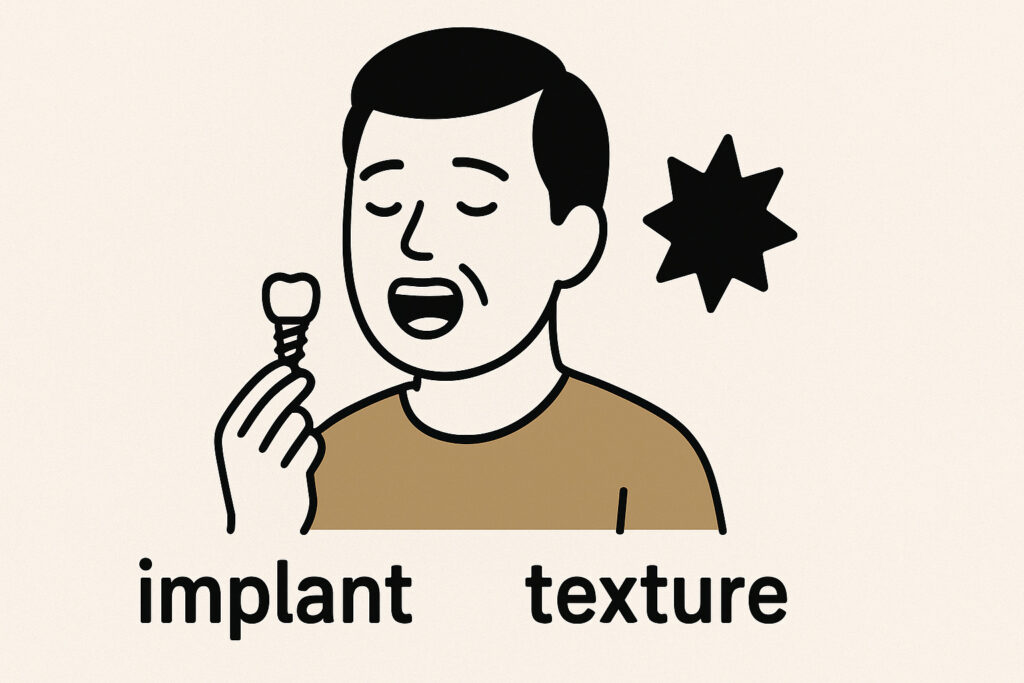

インプラントと食感の関連性

インプラントの触感について

インプラントは、顎の骨に人工歯根を埋め込むことで失った歯を補う治療法で、見た目や機能性に優れた選択肢として広く利用されています。

しかし、天然歯とは異なり、歯根膜が存在しないため、咬合時の圧力や振動といった微細な感覚を脳に伝える能力が低下します。

その結果、インプラントを使用している人は、食べ物の硬さや質感の変化を歯で感じ取りにくくなり、口腔内での触感の違いを把握することが難しくなります。

この感覚の違いは、特に食感が多彩な料理において顕著に現れます。

インプラント患者の食感の変化

インプラント患者は、天然歯を持つ人と比べて硬い食品の食感を繊細に感じ取ることが難しい傾向にあります。

たとえば、ナッツ類やせんべいなどのカリカリとした食感、あるいは刺身や果物のような微妙な弾力の違いは、インプラントでは感知しにくいことがあります。

また、食べ物の温度変化にも鈍感になりやすく、冷たいアイスクリームや熱々のスープなどの温度による味覚の変化を実感しにくくなるケースもあります。

こうした違いにより、料理の奥深い風味や口当たりのバリエーションを十分に楽しむには、工夫が必要となります。

食感改善に向けた提案

インプラントを装着している方が食事をより楽しむためには、調理法や食材の工夫が効果的です。

たとえば、硬さの中に適度な弾力を持つ料理(蒸し野菜やしっとり焼き上げた魚)を選ぶことで、歯に過度な負担をかけずに豊かな食感を味わえます。

また、食材を細かく切る、煮込み時間を調整する、食材の温度を口当たりに合わせて整えるなど、感覚の鈍化を補うような調理法も有効です。

さらに、口腔内の感度を高めるためのリハビリ的な咀嚼トレーニングや、味覚と視覚の情報を組み合わせて食体験を豊かにする工夫も、インプラント生活を充実させるための一助となります。

まとめ

食感と触感は、料理をより豊かに楽しむための欠かせない要素であり、視覚や味覚、香りと同様に、五感すべてに働きかける力を持っています。

食感は食べ物を口に入れて咀嚼する際の感覚を指し、硬さや柔らかさ、粘り気や滑らかさなどが含まれます。

一方、触感は調理や盛り付けの際に手や指で食材に触れたときに感じる感覚であり、食材の鮮度や状態を判断するうえでも重要な情報源です。

料理の世界では、これらの感覚をどう捉え、どのように活かすかによって、食体験の質が大きく変わります。

たとえば、カリッとした焼き目や、ふわっとしたパンの口当たり、ねっとりとした和菓子の舌触りなどは、すべてが料理の印象を形成する大切な要素です。

これらを上手に表現することで、単なる「美味しい」だけでなく、「記憶に残る味」に昇華させることが可能になります。

また、英語や日本語における豊かな語彙を駆使することで、食感や触感の違いを的確に伝えることができ、レシピや食レポ、商品開発の場でも大きな力を発揮します。

さらに、インプラント治療後の感覚変化や、餅のような特殊な食材を通じた文化的な視点も交えることで、食の楽しみ方は一層広がるでしょう。

今後、料理を作るときも、食べるときも、食感と触感という感覚に少し意識を向けることで、より深く、より豊かな食の世界を味わうことができるはずです。