行事の由来

行事の由来 大晦日とは?歴史と文化をわかりやすく解説

大晦日(おおみそか)は、日本人にとって一年の締めくくりとなる極めて重要な日です。この一日は、ただのカレンダーの区切りではなく、人々が過ぎ去る年に感謝し、新たな年を迎えるための準備を整える、心の節目として大切にされてきました。日本では、古くか...

行事の由来

行事の由来  難語の解説

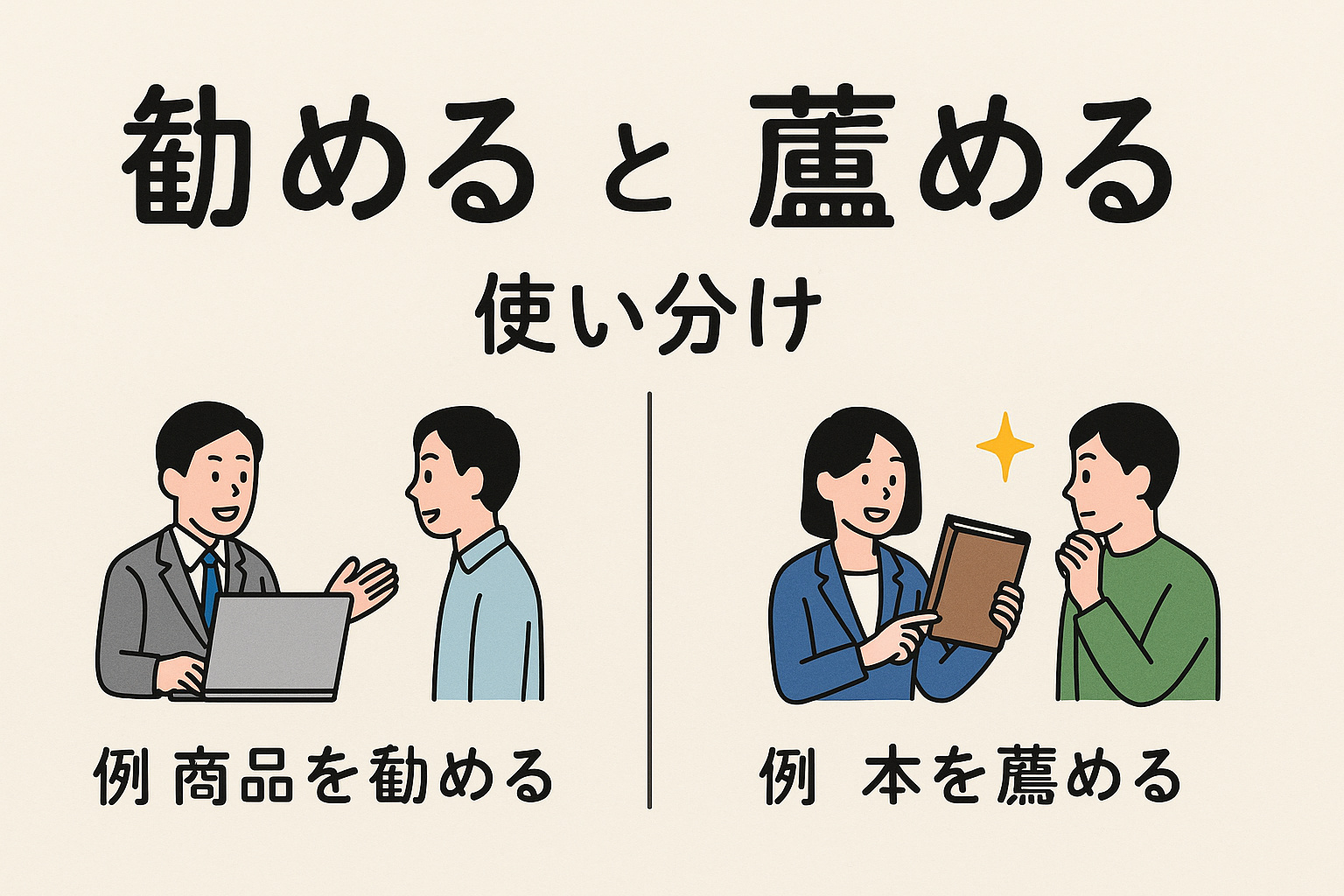

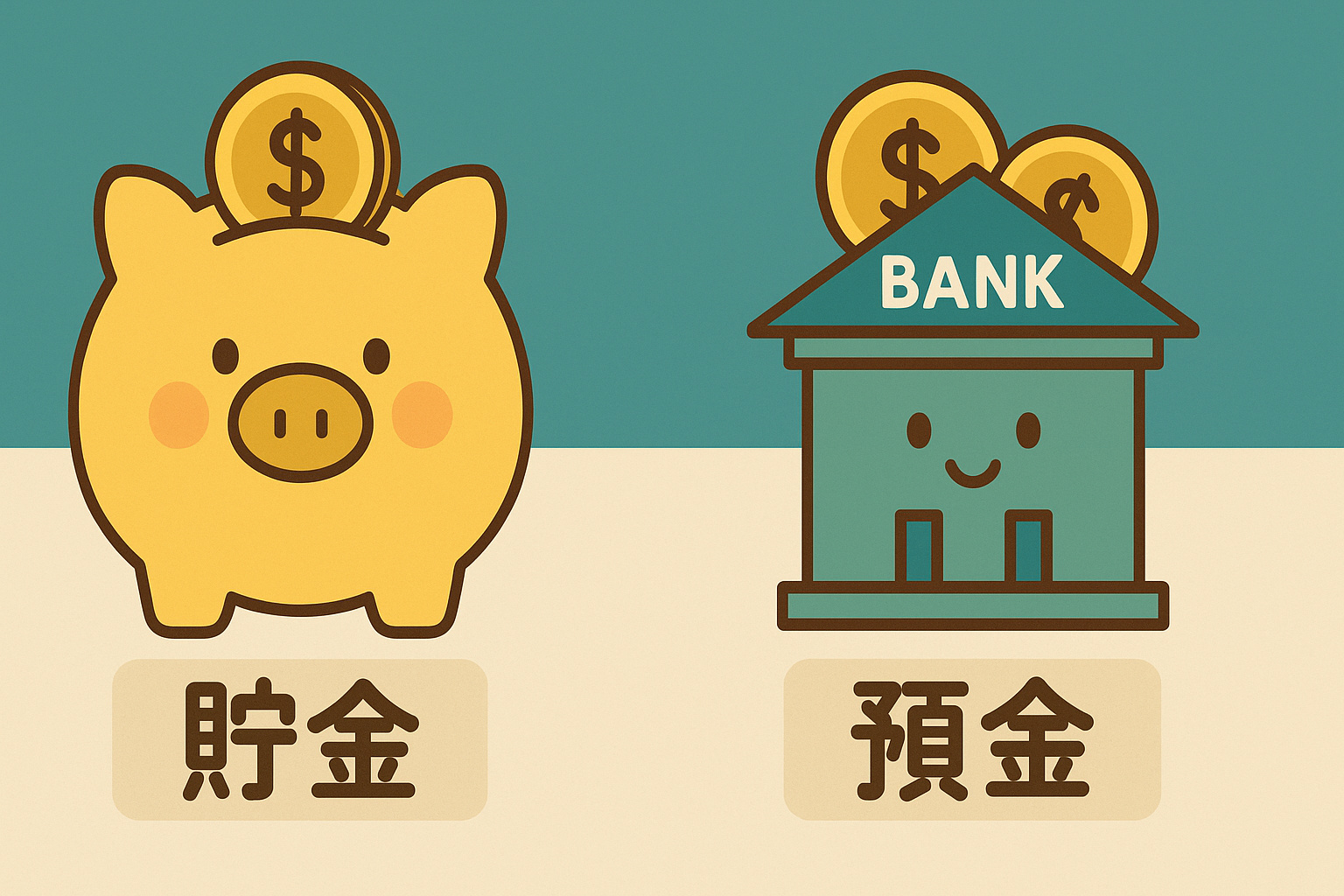

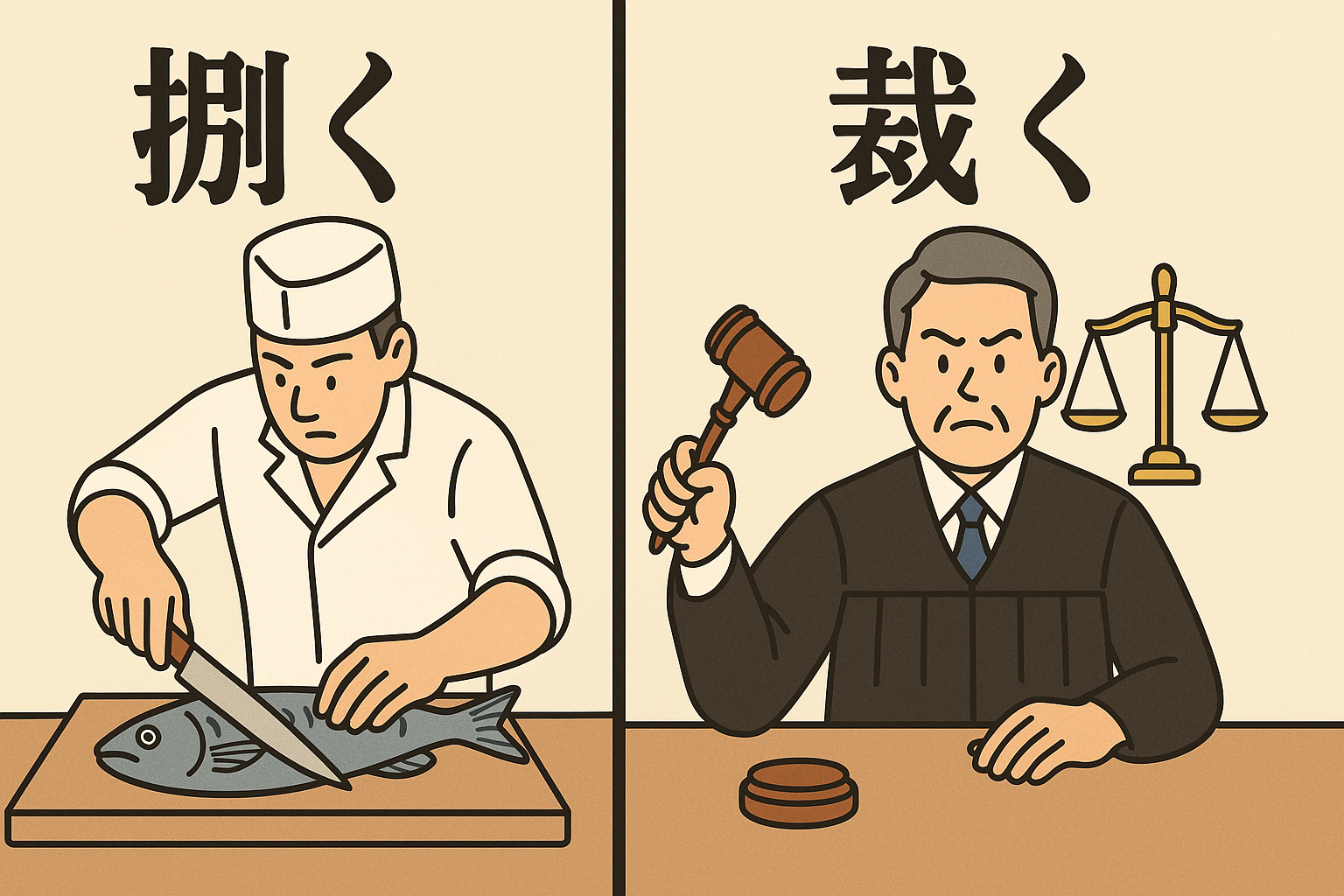

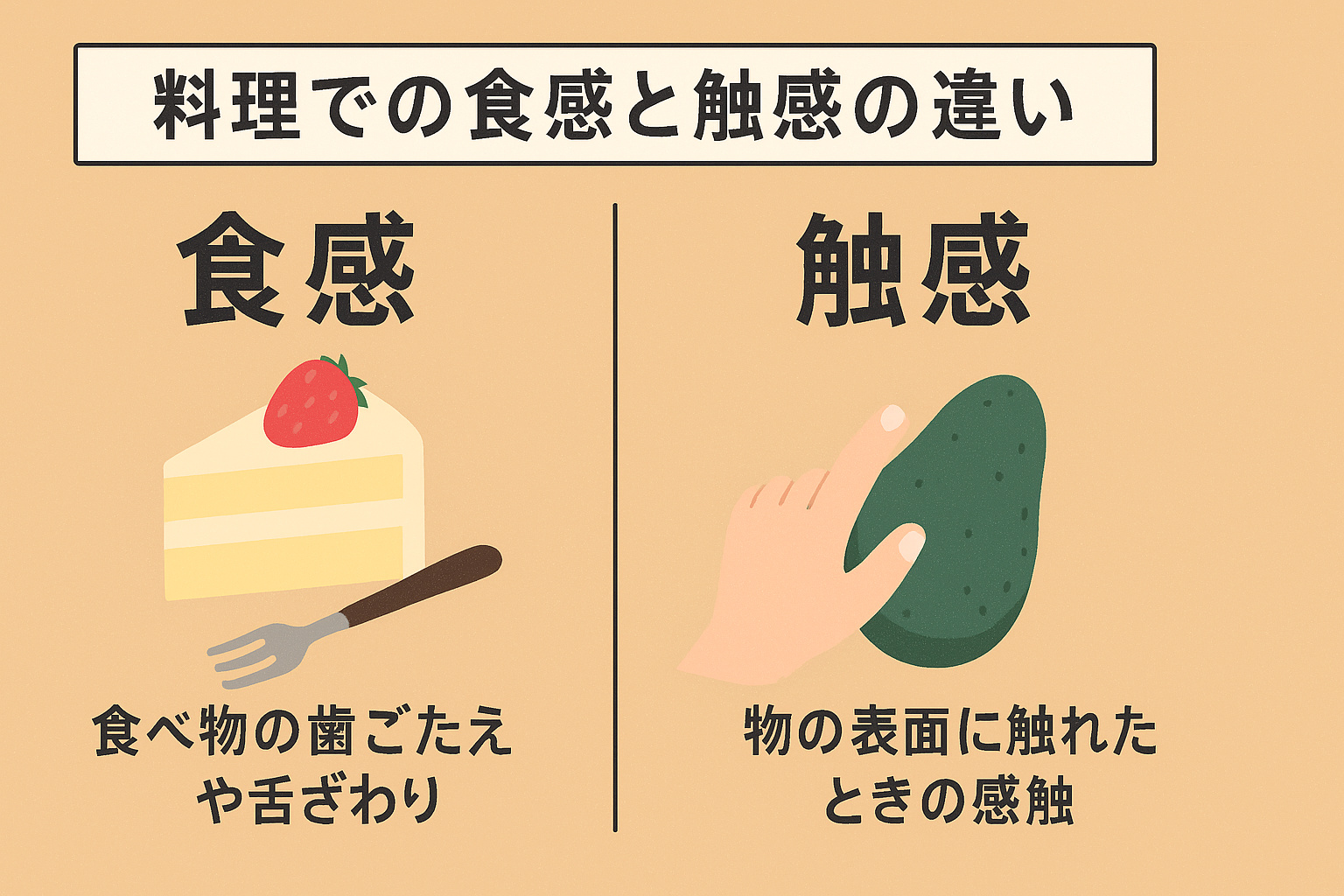

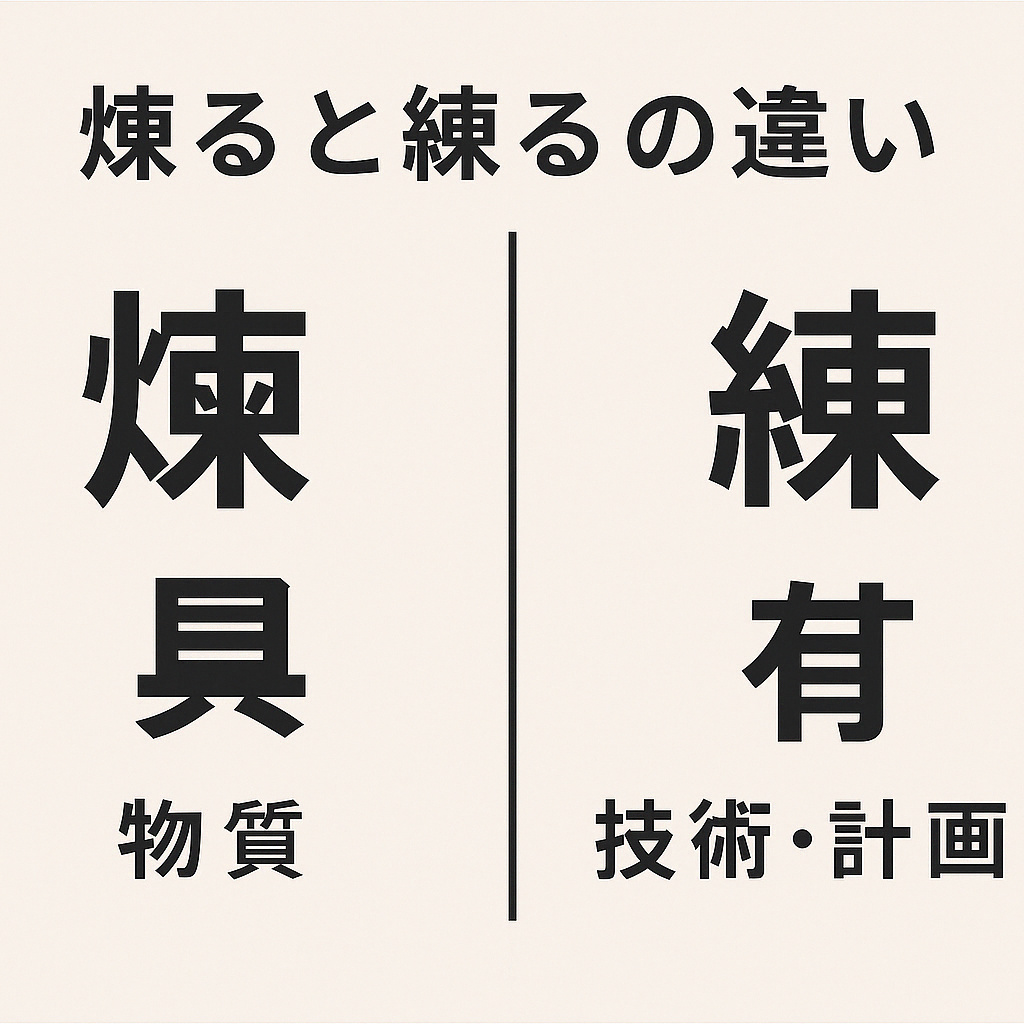

難語の解説  似た言葉の違い

似た言葉の違い  難語の解説

難語の解説  似た言葉の違い

似た言葉の違い  似た言葉の違い

似た言葉の違い  似た言葉の違い

似た言葉の違い  行事の由来

行事の由来  似た言葉の違い

似た言葉の違い  似た言葉の違い

似た言葉の違い  似た言葉の違い

似た言葉の違い  似た言葉の違い

似た言葉の違い  似た言葉の違い

似た言葉の違い  似た言葉の違い

似た言葉の違い  難語の解説

難語の解説  似た言葉の違い

似た言葉の違い  行事の由来

行事の由来  似た言葉の違い

似た言葉の違い  行事の由来

行事の由来  行事の由来

行事の由来