「煉る」と「練る」はどちらも「ねる」と読み、見た目にも音にも似ているため、多くの人が混同しがちな言葉です。

しかしながら、この二つの言葉にはそれぞれ独自の意味があり、適切に使い分けることで文章の正確性や表現の深みが増します。

この記事では、「煉る」と「練る」の基本的な意味の違いから始まり、それぞれの漢字がどのような背景や用途を持っているのかを丁寧に解説していきます。

具体的な技術的用法、金属加工の文脈、言葉の由来と歴史的変遷、さらに英語での表現方法や日常生活における実用例まで網羅し、学術的にも実践的にも役立つ知識を提供します。

混乱しがちな「煉る」と「練る」の違いを正しく理解することで、文章作成や会話において適切な表現を選び取ることができるようになります。

ぜひ本記事を通じて、二つの「ねる」に対する理解を深めていただければ幸いです。

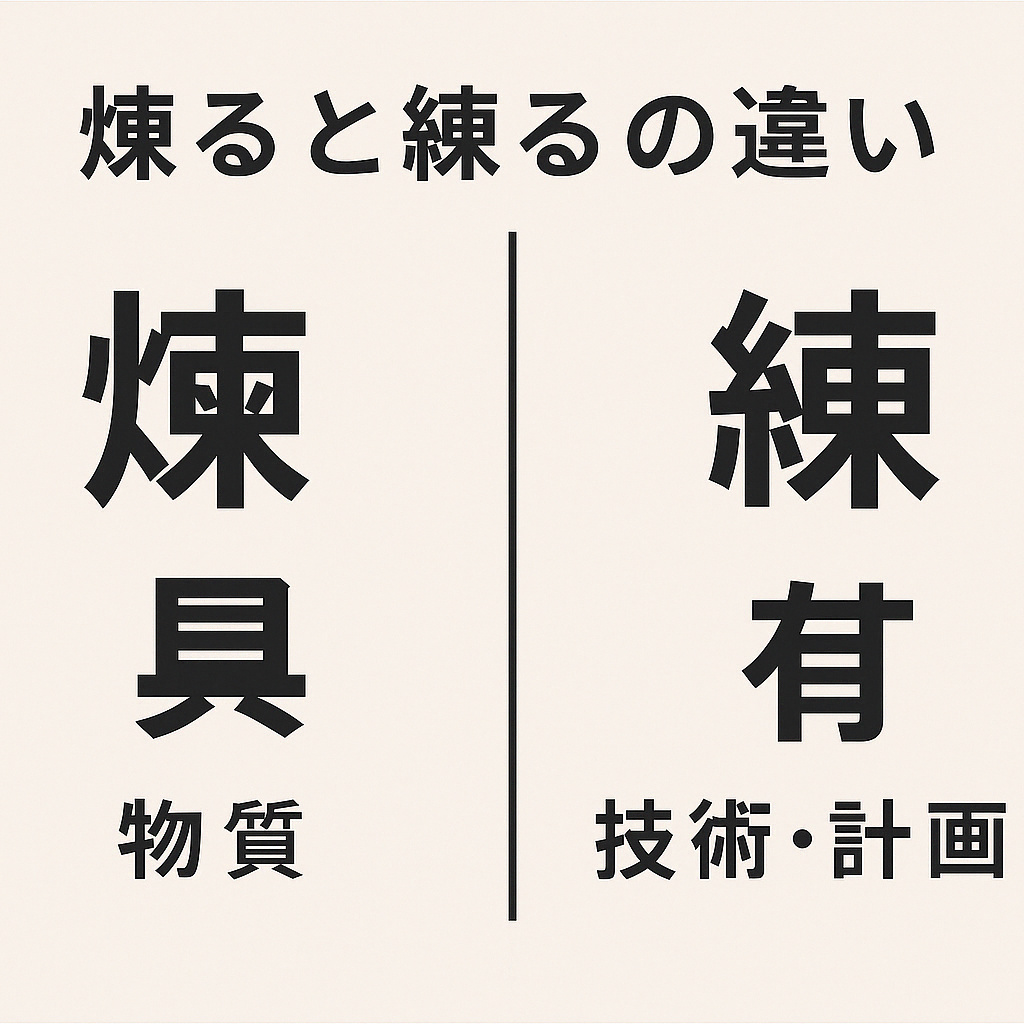

煉ると練るの違いとは?

煉ると練るの意味

「煉る」は、主に火や高熱を用いて金属や鉱物を精製したり、硬度を増すために強化したりする意味で使われます。

この語は特に製鉄や鋳造といった金属加工、あるいは陶芸などの分野で専門的に用いられます。

化学反応を伴う加熱処理や精錬工程など、高度な技術的文脈で頻繁に見られる言葉です。

一方で「練る」は、物質的なこね合わせのほか、抽象的な思考や戦略の構築などにも用いられる幅広い語です。

具体的には、粘りのある材料を均一にするように手や機械で混ぜる動作、または文章や計画を何度も見直して完成度を高めるような行為を指します。

「パン生地を練る」「戦略を練る」など、日常生活のあらゆる場面で登場する言葉です。

煉ると練るの読み方

どちらも読み方は「ねる」で統一されています。

ただし、文章中で用いる際には、その内容や場面の文脈により、正しい漢字を選ぶ必要があります。

「金属をねる」と言った場合、金属加工の話であれば「煉る」が適切であり、誤って「練る」と書くと意味が通じにくくなる恐れがあります。

逆に、「計画をねる」は思考的な意味合いなので「練る」が正しい使い方です。

煉ると練るの英語表現

「煉る」は、英語では「refine(精製する)」「smelt(精錬する)」「temper(焼き入れする)」などの単語が対応します。

これらは冶金や材料工学など専門分野においてよく見られる語彙です。

一方「練る」は、「knead(こねる)」「elaborate(練る、精緻にする)」「devise(工夫する、考案する)」などが対応します。

料理やアイデア創出、戦略的思考など、日常やビジネスの現場でも活用される表現です。

それぞれの技術的な使い方

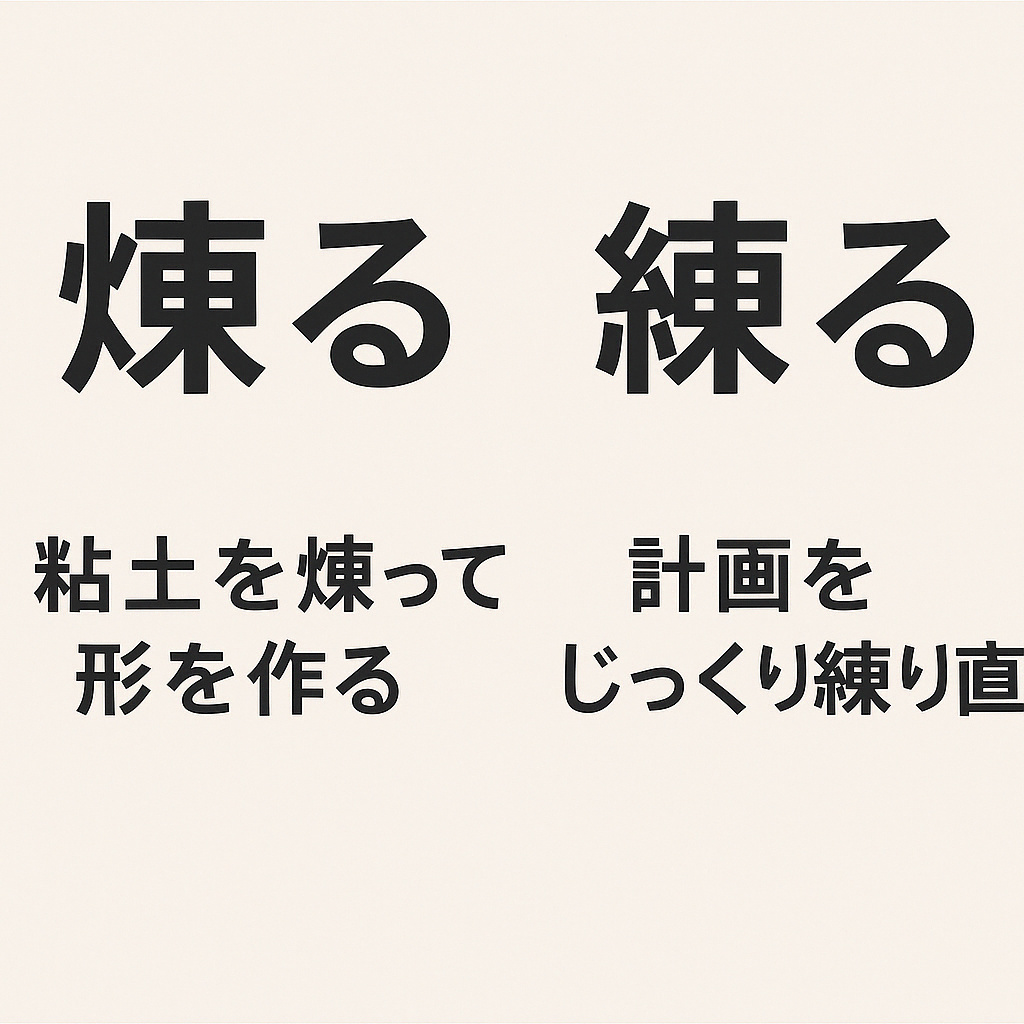

煉るの使い方と例文

「鉄を煉ることで強度を高めることができる。」のように、「煉る」は主に冶金や化学的な精製過程、陶芸や製造業などの分野で専門的に使用されます。

たとえば、鋼を製造する工程では鉄鉱石を高温で溶かし、不要な不純物を取り除いて素材を精製することが行われます。

このような工程全体が「煉る」に該当します。

また、合金を作る過程で複数の金属を混ぜ合わせながら高温で処理する場面でも、「煉る」という言葉が使われることがあります。

焼き物の釉薬を高温で焼き固める工程などにも応用される語です。

練るの使い方と例文

「パン生地をしっかり練ることで、ふっくらとした焼き上がりになる。」のように、「練る」は料理、芸術、思考、戦略など幅広い場面で使われます。

例えば、陶芸で粘土を均一にこねて空気を抜く作業にも「練る」が使われますし、文章を何度も推敲して内容を充実させることも「練る」と表現されます。

「計画を練る」「案を練る」「意見を練る」といった使い方はビジネスシーンでも一般的で、単に考える以上に、じっくりと工夫を重ねて完成度を高めていく過程を表します。

金属加工における煉ると練るの役割

金属加工の現場では「煉る」が中心的な役割を果たし、特に高熱による精錬や鍛錬、強度の向上を目指した熱処理などの工程に適用されます。

たとえば、日本刀を作る工程では、何度も高温で加熱し折り返して打ち直すことで、金属の密度と強度を高めます。このような工程も「煉る」と表現されます。

一方で「練る」は、彫金などの精密造形の場面において、素材を均一にするために手でこねたり、なじませたりする工程でごく稀に使われることがあります。

とはいえ、金属加工の文脈ではあまり一般的ではなく、主に非金属素材や抽象的な作業において多く使われます。

言葉の由来と歴史

煉るの初出と歴史

「煉」という文字は、中国の古代における冶金技術の発展と深く関わっています。

もともと「金」偏に「東」がつく構造からもわかるように、「金属を熱して整える」といった意味が込められており、鉄や銅、錫といった金属の精錬過程を表現するために使用されてきました。

中国では紀元前の春秋戦国時代から鉄器の利用が広まり、それに伴って精錬の技術も急速に発達しました。

「煉」はそうした過程の中で使用されるようになった語で、日本にも古代の渡来文化を通して伝わったと考えられています。

古代の製鉄や青銅器の製作において、火を用いた加熱や混合といった工程を「煉る」と表現するのは、こうした歴史的背景に基づいています。

練るの初出と歴史

「練」の文字は、「糸」偏に「東」がつく形からも分かるように、もともとは糸を整えて織物として仕上げる工程を指す言葉でした。

日本においては奈良時代には既に「練る」という語が登場しており、繊維加工のほかに、武芸や思想を深める「訓練」「修練」などの場面でも用いられるようになりました。

平安時代には、和歌や文章を推敲するという意味でも「練る」が使われており、そこから「構想を練る」「文章を練る」といった今日的な用法へと発展していきました。

「練る」は、手を加えながら完成度を高めていくというニュアンスが根底にあり、その意味合いは時代を超えて広く受け継がれています。

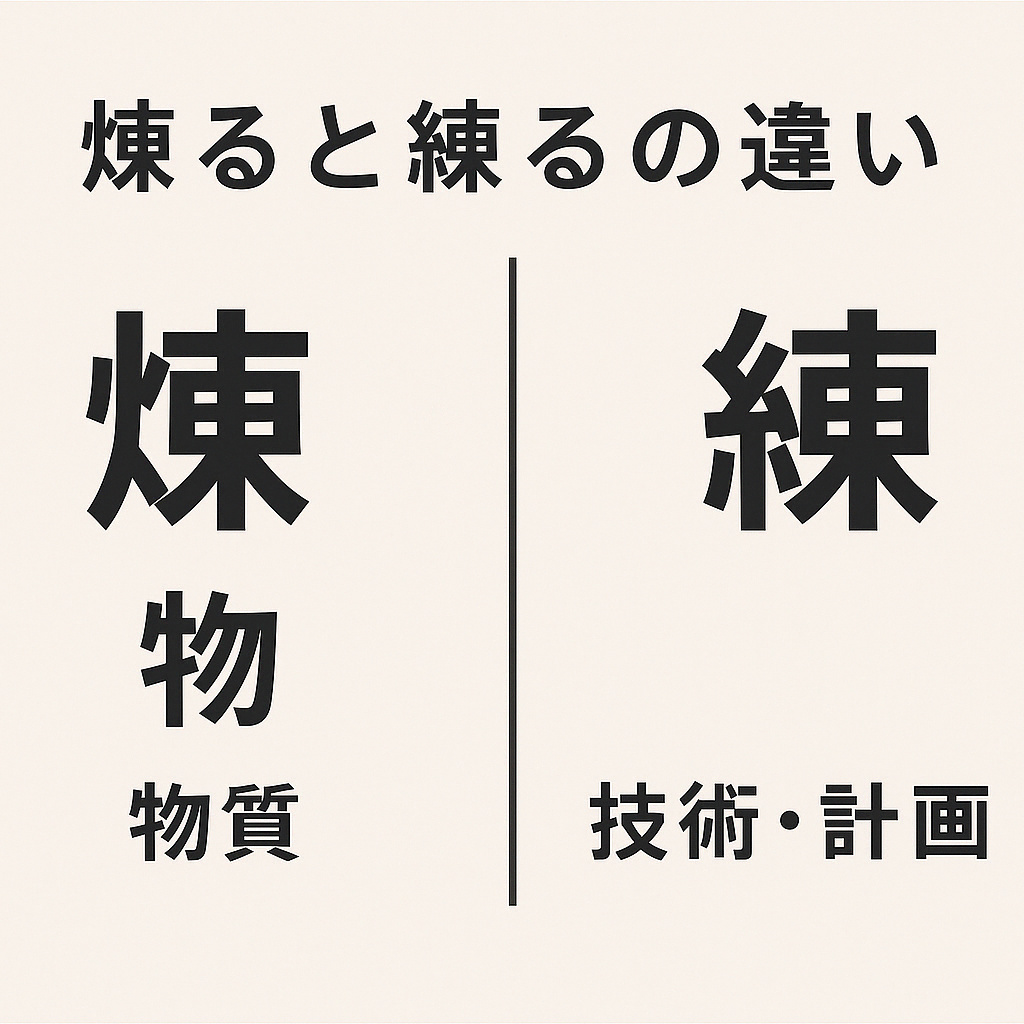

日本語における煉と練の由来

「煉」と「練」は、どちらも「ねる」という音を共通にしながらも、意味や背景が大きく異なる語です。

どちらも漢語としては中国から渡来したものであり、日本語に取り入れられた際には、異なる分野において使い分けられるようになりました。

「煉」は主に冶金、陶芸、化学的処理などの物質変化に関わる言葉として定着し、「練」は織物、思考、芸術、武術など、時間をかけて手を加えるプロセスを表現する語として進化しました。

また、「練磨(れんま)」「修練(しゅうれん)」「熟練(じゅくれん)」といった熟語にも見られるように、「練」は個人の技能や経験の深化に関わる意味としても、現代日本語に深く根付いています。

煉ると練るの類語

煉るの類語と関連語

「煉る」に類する言葉には、物理的・化学的処理や高温を用いた技術的な行為が多く含まれます。

鍛える(きたえる)…主に金属や身体を繰り返し強化する際に使われます。金属の強度を高める鍛造作業と「煉る」は密接に関係します。

精製する(せいせいする)…不純物を取り除いて純度を上げる工程を意味し、「煉る」の中でも特に化学的要素が強い行為と結びつきます。

焼成する(しょうせいする)…陶器やセメントなどを高温で焼き固める工程で、「煉る」との使い分けが重要です。「煉る」が前段階、「焼成」が仕上げとも言えます。

鍛錬する(たんれんする)…精神的・肉体的な修行にも使われますが、もとは金属を打ち鍛える技術から派生した語です。

練るの類語と関連語

「練る」は思考や構想、さらには物をこねるという身体的動作にも広く使われます。

こねる…柔らかい素材(パン生地や粘土など)を手で練り上げる物理的な行為。料理や造形分野で多用されます。

考案する(こうあんする)…新しいアイデアや仕組みを考え出すという意味で、特に知的活動における「練る」と関係が深いです。

構想する(こうそうする)…長期的・広範囲な計画やビジョンを描く際に使われ、「案を練る」とほぼ同義です。

推敲する(すいこうする)…文章や計画を練り直す過程を意味し、「練る」の繰り返しにより完成度を高める動作を強調します。

類語から見る使い分け

「煉る」は科学的・工業的なプロセスにおける物質の物理的性質の変化を伴う処理に使われる傾向が強く、特に専門的な技術や高温処理を伴う場面で使用されます。

一方で「練る」は、料理、芸術、企画、言語表現といった身近で日常的、あるいは思考的な分野で使用される語であり、計画を整える、材料を整えるといった“完成度を高めるための作業”を強調する点が特徴です。

実生活での具体的な例

煉るを使用した具体的なシーン

「煉る」は、特に専門職や製造業などの現場で用いられることが多く、日常的な会話にはあまり登場しません。

たとえば、日本刀を打つ刀鍛冶が鋼を何度も加熱・冷却して鍛え上げる工程は、まさに「鋼を煉る」という表現がふさわしい場面です。

また、セメントや陶磁器などを製造する際にも、原料を高温で焼き固めたり不純物を除去したりする工程に「煉る」が使われます。

これらはすべて、素材の特性を変化させ、性能を向上させることを目的とした行為です。

そのため、「煉る」という表現は、単なる加工ではなく、変化と進化を伴うプロセスを強調する際に効果的に使用されます。

練るを使用した具体的なシーン

一方、「練る」は私たちの日常生活において非常に身近な言葉です。

たとえば、料理の場面では「パン生地を練る」「餃子のタネを練る」など、素材を手や道具で繰り返し混ぜて粘り気を出す行為に頻繁に使われます。

また、味噌や練りごまなどの調味料を混ぜる場面でも登場します。

さらに、「レシピを練る」「作戦を練る」「企画を練る」といった言い回しでは、単なる思いつきではなく、構想を深めたり検討を重ねたりすることを示しています。

仕事や学業、創作の場面など幅広い分野で活用される「練る」は、発想力や工夫、努力を込めて完成度を高めていくニュアンスを含んでいます。

日常生活での煉ると練るの違い

家庭やビジネス、教育、創作の場面などでは、「練る」の使用頻度が圧倒的に高い傾向があります。

構想や計画、または料理などに関連する行為は日常的に行われるため、「練る」は広く一般に浸透した言葉です。

一方、「煉る」は、冶金、化学、陶芸、建設業など特定の専門領域で用いられる専門語であり、日常会話においてはやや馴染みが薄い言葉です。

このように、使用される文脈の違いからも、「煉る」と「練る」を正しく使い分けることが、伝えたい内容を的確に表現するうえで非常に重要になります。

注意すべき使い方

煉るの誤用例

「意見を煉る」は誤用です。「煉る」は金属や素材など、主に高熱や化学的処理を伴う物質的な操作に使われる語です。

「意見」や「構想」などの抽象的な思考対象にはふさわしくなく、「意見を練る」「構想を練る」のように表現すべきです。

この誤用は、特に「熟慮する」「検討する」などの意味で“ねる”を使う場面で起こりやすいため注意が必要です。

練るの誤用例

「鉄を練る」は誤用です。

「練る」は手でこねる、構想を練るなどの文脈で使われる言葉であり、高温で精製するような物理的・化学的処理には向いていません。

鉄のような金属を扱う場合には「煉る」が正しく、例としては「鉄を煉ることで不純物を取り除く」などが挙げられます。

金属加工や冶金に関する文章で「練る」と誤って記述すると、内容に対する専門性が疑われることにもつながります。

使い分けが必要な理由

「煉る」と「練る」は同音であるがゆえに混同しやすいものの、それぞれの意味と用法には明確な違いがあるため、誤用は文章や会話の信頼性を損なう原因になります。

特に、文章を読む相手が専門分野の人である場合や、公的・ビジネス文書での誤用は誤解を招くだけでなく、内容の正確性にも疑念を持たれる恐れがあります。

また、言葉の持つ本来の意味を正しく伝えるためにも、文脈に応じて適切な表現を選択する力が求められます。

言葉の使い分けは、単なる漢字の選択ではなく、思考の正確さや表現力の質を反映する大切な要素です。

まとめ

「煉る」と「練る」は、どちらも「ねる」と読む同音異義語であるにもかかわらず、それぞれの意味や使用場面は大きく異なります。

そのため、両者を正しく使い分けることは、言語表現の正確さを保つうえで非常に重要です。

「煉る」は主に高温処理や化学的な精製作業、金属や陶芸の素材改質など、専門性の高い工業的・物理的プロセスにおいて使われる語です。

物質そのものの性質を変化させ、より強化・純化する目的に用いられる点が特徴です。

一方で「練る」は、日常生活のさまざまな場面で使用され、抽象的な思考や計画を深める、または柔らかい物質を手でこねて整えるといった行為を指します。

料理、創作、ビジネス、教育など幅広い分野で活躍する言葉であり、完成度を高める過程に重点が置かれています。

このように、「煉る」と「練る」は用途も対象も異なるため、文脈に応じた適切な漢字の選択が求められます。

誤用を避け、言葉の意味を的確に伝えることは、読み手や聞き手との信頼関係を築くうえでも大切なことです。

この記事が、両者の違いを理解し、実生活や文章表現において正しく使い分けるための一助となれば幸いです。