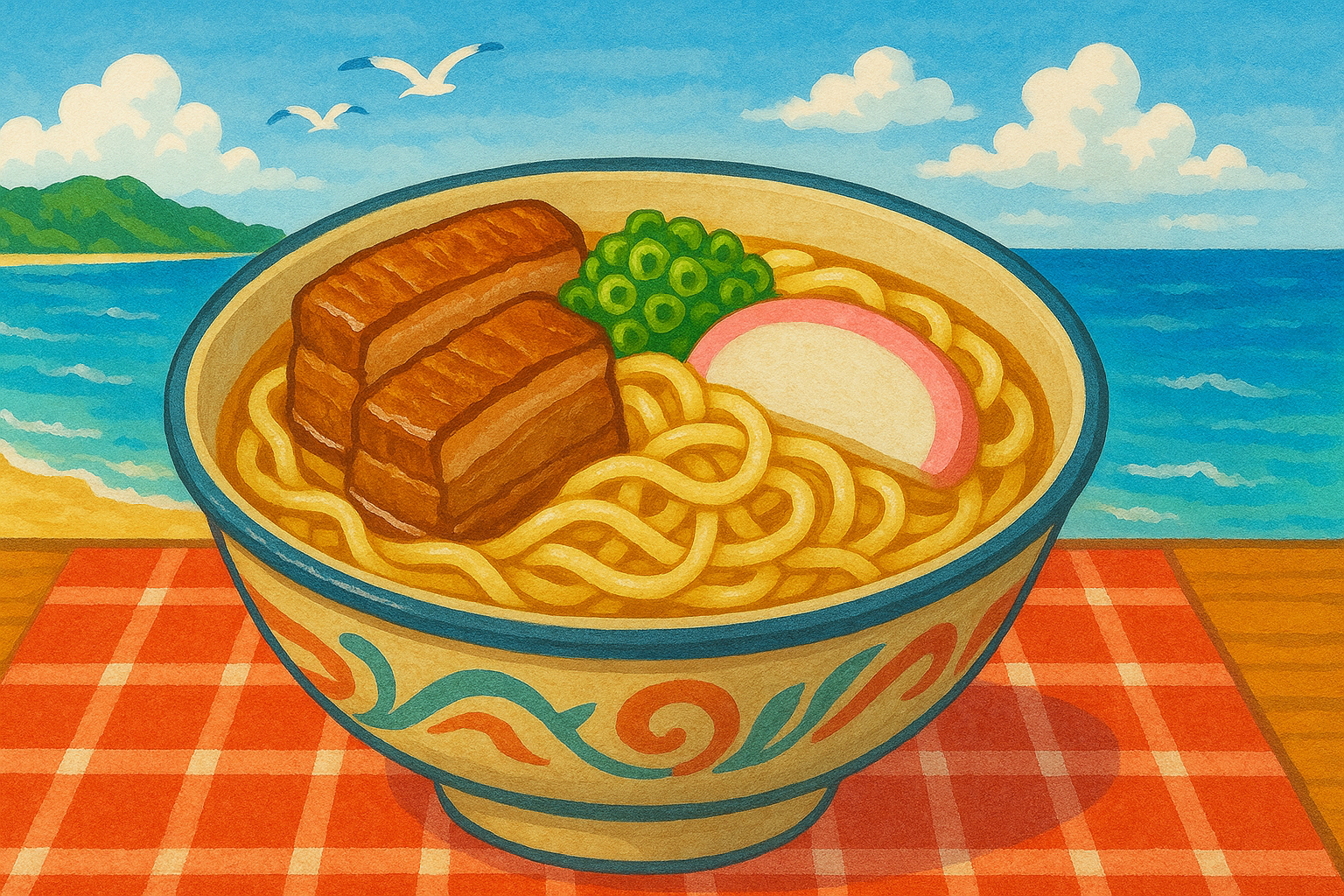

沖縄の青い海と温暖な気候が育んだ多彩な食文化のなかで、沖縄そばは県民のソウルフードとして愛されています。

そのルーツは中国や日本本土、東南アジアなど多くの文化が交じり合った琉球王国時代にまで遡り、長い年月をかけて独自の進化を遂げてきました。

休日や祝い事、日常の食卓に欠かせない一杯は、朝食や夜食としても親しまれ、家庭の味として伝承されると同時に、屋台や専門店による地域ごとの特色あるバリエーションも楽しめます。

全国各地の人々を魅了し続けるその理由は、太めの小麦麺が持つしなやかな弾力と、豚骨・鰹節・昆布などで丁寧にとった澄んだスープが織りなす深いコク、そしてトッピングに用いられる三枚肉や軟骨ソーキが生み出すホロホロの食感にあります。

本記事では、郷土料理としての沖縄そばの正式な定義、長い歴史の流れ、家庭や店舗での伝統的な作り方から最新のレシピや調理法、そして地域ごとの味わいの違いやソーキそばとの比較まで、幅広く解説します。

また、沖縄そばを通じて見えてくる琉球文化の魅力や、現代における新たな取り組みも紹介し、読者の皆様がますます沖縄そばの魅力に引き込まれることを目指します。

沖縄そばとは?郷土料理の魅力を探る

沖縄そばの定義と文化的背景

沖縄そばの正式な定義は、①小麦粉を主原料としたしっかりとしたコシを持つストレートの太麺、②出汁には主に豚骨・鰹節・昆布を使用し、澄んだ色合いを保つこと、③具材に三枚肉(豚バラ肉)やかまぼこ、青ネギなど沖縄らしいトッピングをのせること、という点が要件とされています。

この料理は琉球王国時代に中国から伝わった麺文化を起源とし、日本本土や東南アジアの香辛料や調理技術も取り入れながら、地元の農産物や海産物と融合して発展しました。

戦後の食糧事情や米軍統治期の影響で小麦粉が手に入りやすくなったことで一般家庭にも広がりをみせ、その後も地元の製麺所や食材店が伝統を守りながら独自の改良を重ね、今日の多様なバリエーションが生まれています。

沖縄の食文化における地位

お祭りやお祝いの席、家族の集まりに欠かせない沖縄そばは、地域のコミュニティをつなぐ大切な役割を担っています。

学校給食や屋台、観光スポットでも提供され、年齢や性別を問わず愛好者が多いのも特徴です。

特にお正月や旧盆の行事では、親戚や地域の老若男女が一堂に会し、一杯の沖縄そばを囲むことで心を通わせる文化が今も息づいています。

さらに、祭りの屋台では、県内各地の老舗や新興の人気店が自慢の一杯を競い、訪れる観光客を魅了しています。

近年では、SNSで「#沖縄そば部」などのハッシュタグが登場し、若者を中心に全国へ沖縄そばの魅力を発信する動きも活発化。

沖縄料理店が本土や海外へ進出し、沖縄そばの認知度が国内外で飛躍的に高まっていることから、現地でしか味わえない伝統の味を守りながらも、新たな広がりを見せています。

なぜ沖縄ではそば粉を使わないのか?

当初、中国系麺文化の影響で小麦粉を使った麺が主流となり、そのまま定着したためです。

そば粉を使わない理由として、そば粉の入手が難しかったことや、そば粉で作る麺よりも小麦粉のほうがコシとボリュームが出やすい点が挙げられます。

また、沖縄では古くから米より小麦文化が栄えた歴史的背景も影響しています。

加えて、米軍統治期に配給された小麦粉が生活必需品となったことで、小麦粉を使う食文化が定着し、家庭料理として根づきました。

さらに、戦後の経済発展に伴い、製麺技術が飛躍的に向上。

そば粉よりもコストを抑えつつ大量生産が可能な小麦麺が、地元の食卓に欠かせない要素として残り続ける要因となりました。

沖縄そばの特徴と独自性

沖縄そばの麺は厚みがあり、表面は滑らかで噛みごたえがあるのが特徴です。

スープはあっさりしながらも風味豊かで、脂の旨みと魚介の香りが絶妙なバランスを保ちます。

特有の澄んだ琥珀色のスープには、豚骨のこってり感と鰹節のさっぱりとした後味が同居し、口いっぱいに広がる旨味が癖になります。

麺には熟成期間が設けられ、小麦の甘みが最大限に引き出される製法も。

トッピングには三枚肉のほか、軟骨ソーキや沖縄かまぼこ、紅しょうが、細ねぎなどが用いられ、彩りと食感のアクセントになります。

近年は地元の島野菜やアーサ(モズク)を練り込んだ麺を提供する店も増え、伝統的な要素に新たな風味を加えた革新的な一杯が人気を博しています。

沖縄そばの歴史的な変遷

戦前は家庭や地域のお祭りで手打ち麺が主流でしたが、戦後の米軍統治期にアメリカからの食糧支援で配給された小麦粉が普及したことで、手軽に大量生産できる麺文化が定着しました。

1950年代から1960年代にかけては、家庭内での手作りから地元の小規模製麺業者が品質向上と安定供給を図る動きへと移行し、1960年代以降は工場生産による量産体制が整備されました。

その結果、インスタントやカップ麺の沖縄そばが各家庭に広まり、手軽に楽しめる郷土料理として全国的に認知されるようになりました。

1972年の沖縄返還以降は観光客の増加とともに専門店が急増し、伝統を守る老舗から革新的なアレンジを加える新興店舗まで、多様なスタイルが共存。

近年では地元企業が昔ながらの製法を復刻する一方、天然素材を使った無添加麺や、伝統技術を活かした手打ち体験ワークショップなど、観光資源としての価値も高まっています。

こうした地元企業の工夫と文化継承の取り組みにより、沖縄そばは伝統と革新が両立する郷土料理として、これからも未来へ受け継がれていくでしょう。

沖縄そばの材料と作り方

沖縄そばの主な材料

小麦粉:コシとしっとり感を両立させるために、配合比率や製粉方法に工夫があります。

かんすい(アルカリ水):麺の色つやと弾力を生む重要な要素で、少量でも風味に大きな変化をもたらします。

豚骨・鰹節・昆布:複数の素材をブレンドし、丁寧に煮出すことで深みのあるスープが完成します。

三枚肉(豚バラ肉):脂身と赤身のバランスが良い部位を選び、下茹でをした後にじっくりと煮込むのが定番。

かまぼこ:沖縄かまぼこのほか、地元産のさつま揚げを使う場合もあり、店ごとのアレンジが楽しめます。

紅しょうが、細ねぎなどの薬味:彩りと味のアクセントを加え、さっぱりとした後味を演出します。

調理法と現代のレシピ

1.生地づくり:小麦粉に塩、かんすい、少量の水を加え、滑らかな生地になるまで丁寧に練ります。生地は1時間以上寝かせ、水分を均一に行き渡らせます。

2.麺成形:寝かせた生地を麺帯状に伸ばし、幅や厚みを店舗ごとに調整しながら、包丁や製麺ローラーで切り出します。

3.茹でと締め:麺を約2分茹で、好みの硬さに調整。茹で上がったら冷水でしっかり締めてコシを出し、最後に温湯で温め直します。

4.スープ作り:豚骨を下茹でしてアクを取り、鰹節・昆布と合わせて弱火で煮出します。味見をしながら塩や醤油で旨味を引き出します。

5.盛り付け:温めた丼に麺を入れ、熱々のスープを注ぎ、三枚肉やかまぼこを美しく並べ、紅しょうがと細ねぎを添えて完成です。

沖縄そばとソーキそばの違い

ソーキそばは沖縄そばのバリエーションで、トッピングにホロホロと崩れるまで煮込んだ軟骨ソーキを使用します。

ソーキの煮汁には黒糖や生姜が加えられ、甘辛い風味がスープに溶け込み、コクと旨味が一段と深まります。

地元で愛されるソーキそばの魅力

軟骨ソーキは長時間煮込まれることで、骨ごと柔らかくなり、とろけるような食感に仕上がります。

煮込みの過程で出るゼラチン質がスープに溶け込み、まろやかな口当たりを実現。

地元の食堂では、一晩寝かせたソーキを提供する店もあり、常連客を虜にしています。

伝統的な製法と現代のアプローチ

昔ながらの手打ち麺は職人技を感じさせる不揃いな形と生地の厚みのむらが魅力ですが、近年は製麺機による安定供給モデルが増加。

衛生管理や品質の均一化を実現する店舗が増えています。

また、全粒粉を混ぜ込んだヘルシー麺や、グルテンフリーの代替麺など、健康志向やアレルギー対応のニーズに応える新しい取り組みも活発化しています。

昔ながらの手打ち麺は家庭の味として親しまれていますが、近年は製麺機や機械化された工程を取り入れた店も増加。

衛生面と品質安定のための取り組みが進みつつあります。

沖縄そばの地域ごとのバリエーション

那覇と宮古の沖縄そば

那覇ではあっさりとした透明感のあるスープが好まれ、麺は細めでツルリとした喉ごしが特徴です。

対して宮古島では、海藻を練り込んだ緑がかった麺や、島の天然塩と地元産のカツオ節を強めに効かせた滋味深いスープが楽しまれます。

さらに、宮古名物の雪塩を用いた塩ダレを添える店もあり、麺とスープの味がシンプルながら奥深くなります。

八重山・慶良間のアレンジ

石垣島や竹富島など八重山諸島では、島豆腐のそぼろやパパイヤの漬物をトッピングに用いる店があり、彩りや食感で地元野菜の恵みを感じられます。

慶良間諸島ではダイバー向けに貝類のダシを加えたマイルドなスープが提供され、海の恵みを生かしたバリエーションが広がります。

地域特有の食材とスタイル

島豆腐やイラブー(海ヘビ)の出汁を加える店もあり、どの地域でも地元の海の幸・山の幸を活かすアレンジが楽しめます。

南部ではカジキの削り節を使う店があり、北部ではヤンバル地鶏のスープをブレンドするなど、素材の個性を最大限に引き出す工夫が随所に見られます。

沖縄そばの具材とトッピング

定番の三枚肉や軟骨ソーキのほか、てびち(豚足)や車麩(小麦の麩)。

近年は島にんじんの天ぷらや島とうがらしの漬物、スーチカー(塩漬け豚)を添える店も増え、伝統と現代のフュージョンが進んでいます。

紅しょうがや細ねぎ、かつお節は彩りの要として外せないトッピングです。

観光客に人気の沖縄そば屋

国際通りの老舗「田舎」や那覇・旭橋近くの「首里そば」に加え、最近では映える盛り付けやヘルシー志向の新進店も注目されています。

地元住民が集う穴場的食堂では、昔ながらの味を守る手作り麺とゆったりした空間が評判です。

沖縄そばの魂:郷土料理としての意義

家庭に伝わる沖縄そばのレシピ

各家庭では母から娘へと、あるいは師匠から弟子へと伝承される秘伝の出汁や麺の配合があり、家ごとにこだわりが異なります。

昆布を増量する家、古来の製粉法を守る家など、同じ「沖縄そば」といえども味わいは千差万別です。

沖縄の人々と沖縄そばの関係

楽しい行事も、悲しい別れの日も、沖縄そばは食卓を囲むきっかけを与え、人々の心を結び続けてきました。

祝い事では紅白のかまぼこを飾り、法事ではしっとりと優しい味のスープで故人を偲ぶなど、人生儀礼と深く結びついています。

食文化としての影響と発展

県外の沖縄料理店や通信販売で手軽に手に入るようになり、全国的なファンを獲得。さらにフュージョン料理として、チーズやアボカドを載せるアレンジも登場し、沖縄そばの可能性は広がり続けています。

沖縄そばが語る琉球王国の食歴

琉球王国時代から伝わる交易ルートの名残や、中国・東南アジアとの文化交流が、沖縄そばの味とスタイルに色濃く反映されています。

香辛料の流入、製粉技術の改良、さらには米軍統治下での食糧事情などが重層的に積み重なり、現在の一杯が完成しました。

まとめ

沖縄そばは、シンプルながらも奥深い味わいと、琉球王国時代から続く歴史と文化の重みを感じさせる魅力が詰まった郷土料理です。

その一杯には、家庭の温かさや地域の個性が凝縮されており、麺やスープ、トッピングの組み合わせ一つひとつに作り手のこだわりと風土が息づいています。

伝統的な手打ち麺から最新のアレンジレシピまで、さまざまなスタイルで進化を続ける沖縄そばを、ぜひ一度沖縄各地で味わい、自分だけのお気に入りの一杯を見つけてみてください。

家族や友人との語らいの場としても最適なこの料理は、きっとあなたの心に深い印象を残すことでしょう。