郷土料理

郷土料理 絶品の鹿児島銘菓!かるかんの魅力

鹿児島銘菓「かるかん」の魅力を歴史、種類、美味しさの秘密まで徹底解説。ふわふわ食感と上品な甘さが人気の理由や、おすすめの店舗・保存方法・アレンジレシピも紹介するガイドです。

郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  郷土料理

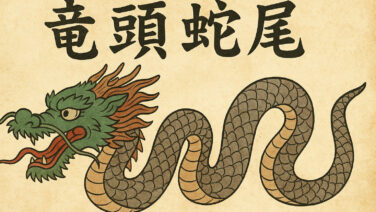

郷土料理  四字熟語

四字熟語  四字熟語

四字熟語  四字熟語

四字熟語  四字熟語

四字熟語  故事成語

故事成語  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  四字熟語

四字熟語  四字熟語

四字熟語