四字熟語

四字熟語 春を感じる四字熟語:柳緑花紅とは?

春を彩る四字熟語「柳緑花紅」の意味や由来、禅語との関係、類語や実際の使い方まで詳しく解説。自然の美しさと哲学が込められた言葉の魅力を紹介します。

四字熟語

四字熟語  四字熟語

四字熟語  四字熟語

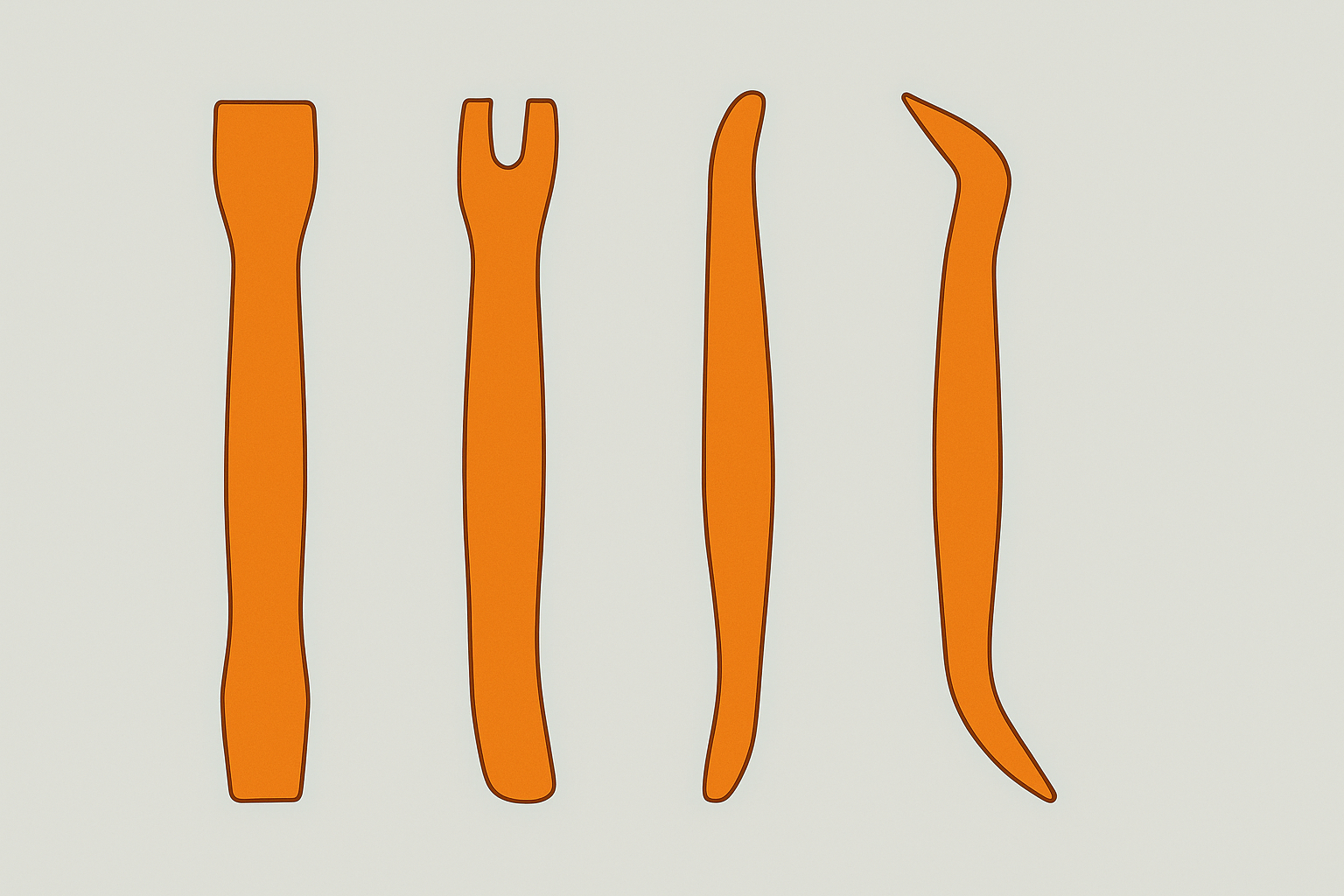

四字熟語  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

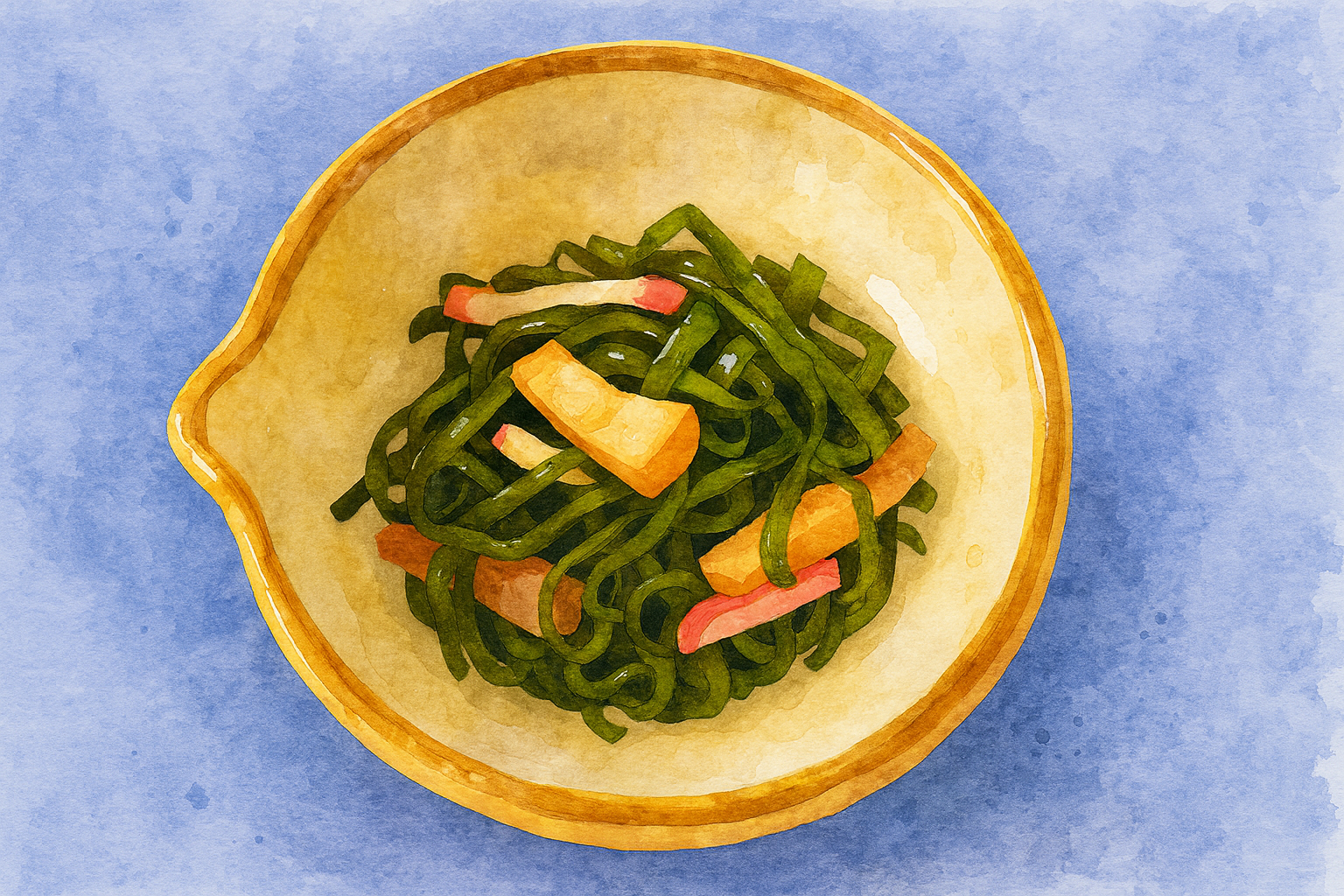

暮らしの知識  郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  郷土料理

郷土料理  四字熟語

四字熟語  四字熟語

四字熟語  四字熟語

四字熟語  四字熟語

四字熟語  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識  暮らしの知識

暮らしの知識